○昭島市ひとり親家庭ホームヘルプサービス実施要綱

昭和62年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭が修学、就業等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの理由により、一時的に生活援助、子育て支援が必要な場合又は生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する者(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣することにより、ひとり親家庭の生活の安定を図ることを目的として、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「ひとり親家庭」とは、「配偶者のない女子」又は「配偶者のない男子」が現に児童を扶養している家庭をいう。

(派遣対象)

第3条 ホームヘルパーの派遣対象は、市の区域内に住所を有し、義務教育修了前の児童のいるひとり親家庭であって、次の各号のいずれかに該当するため家事又は育児等の日常生活に支障をきたしていると市長が認めた家庭とする。ただし、離婚調停中など、離婚前の困難を抱える母又は父についても対象とする。

(1) ひとり親家庭となつてから2年以内であり、生活環境が激変したために日常生活を営むのに支障が生じており、支援を必要とする家庭と認められた場合

(2) 技能習得のため、職業能力開発センター等に通学している場合

(3) 就職活動及び母子自立支援プログラムに基づいた活動を行う場合等自立促進に必要と認められる場合

(4) 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、子育て支援が必要な場合

(5) 乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭の保護者が就業の事情により、生活援助や子育て支援を必要とする場合

(6) その他対象となるひとり親家庭において、ホームヘルプサービスが必要と市長が認める場合

(一部改正〔令和2年要綱33号・7年61号〕)

(ホームヘルパー)

第4条 ホームヘルパーは、次の要件を具備しなければならない。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) ひとり親家庭の福祉の向上に理解と熱意を有すること。

(3) 家事、介護及び育児の経験並びに能力を有すること。

(4) ホームヘルパー養成講座講習(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第2号に定める研修)3級課程以上修了者、保育士又は本事業従事1年以上の経験者であること。

2 ホームヘルパーは、ひとり親家庭に派遣される際、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(対象家庭の決定)

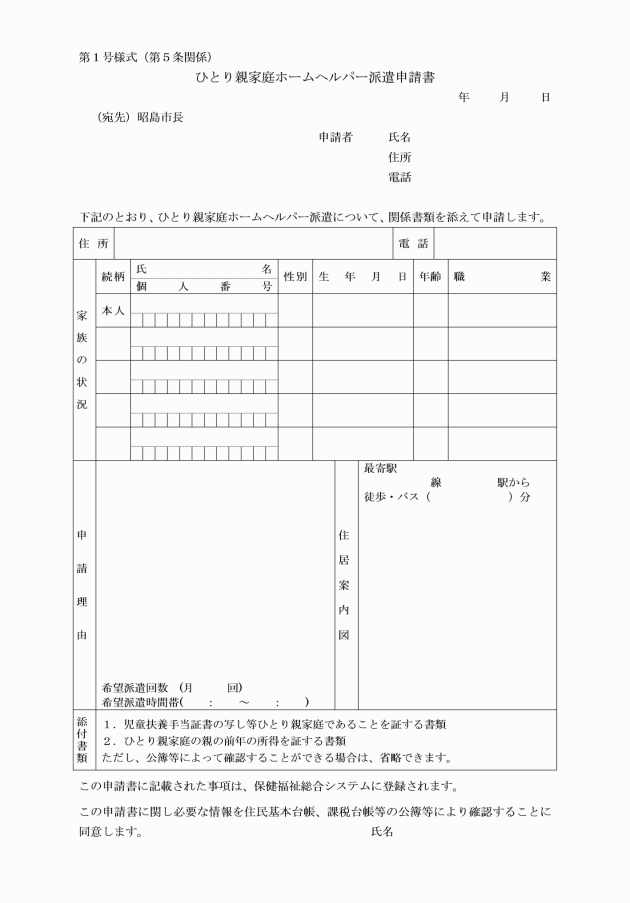

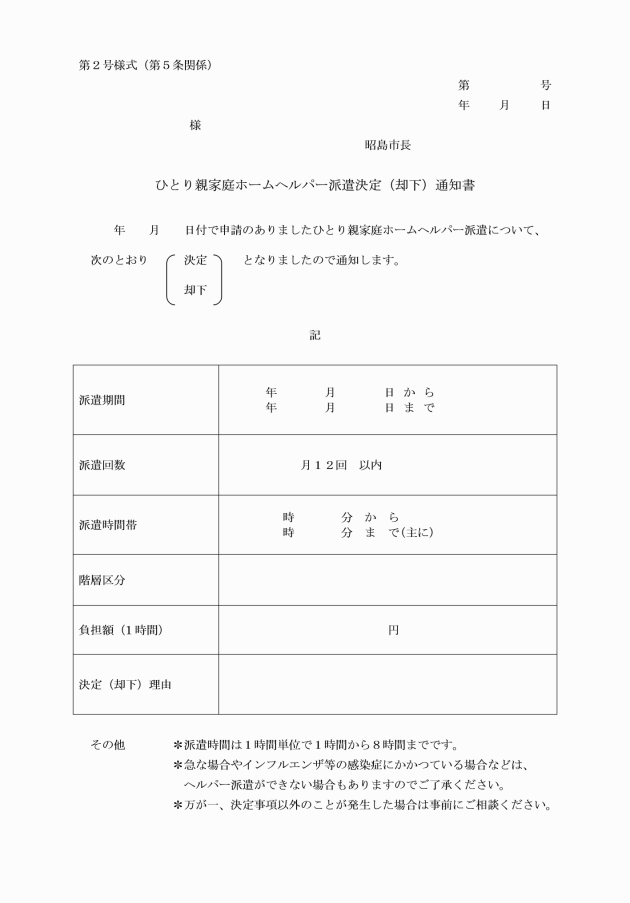

第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。なお、申請者は原則としてひとり親家庭の保護者とする。

(一部改正〔令和3年要綱136号〕)

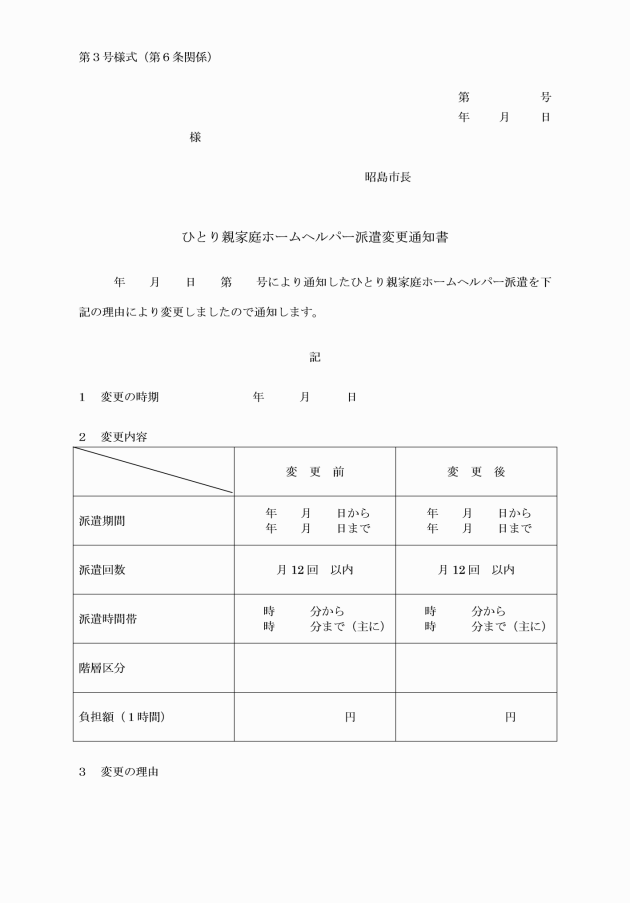

2 派遣の決定を受けたひとり親家庭のうち所得額の変更等により費用負担額等に変更が生じた場合は、ひとり親家庭ホームヘルパー派遣変更通知書(第3号様式)により当該ひとり親家庭に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年要綱22号・136号・4年53号〕)

(ホームヘルプサービスの内容)

第7条 ホームヘルパーの行う業務は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めたものについて行うものとする。

(1) 食事の世話

(2) 住居の清掃、整理整とん

(3) 被服の洗濯、補修

(4) 育児

(5) その他必要な用務

(派遣回数及び業務時間)

第8条 派遣の決定を受けたひとり親家庭に対するホームヘルパーの派遣回数は、次のとおりとする。

(1) 第3条第2号に規定する場合を除き、ひとり親家庭の世帯状況を勘案の上、同一世帯につき原則として月12回以内とする。ただし、市長が派遣回数を増やす必要があると認めたときは、この限りではない。

(2) 第3条第2号の規定により職業能力開発センター等に通学している期間については、同一世帯につき原則として月24回以内とする。

2 ホームヘルパーの業務時間は、午前7時から午後10時までの間の1日8時間以内とし、勤務する時間は1時間単位で1時間から8時間までとする。

(一部改正〔令和3年要綱21号〕)

(ホームヘルパーの守秘義務)

第9条 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たつて、対象者の人格を尊重し、ひとり親家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(台帳の整備)

第10条 市長は、この事業の実施に必要な台帳等を作成した上、これを常時整備し、事業の適正な実施を図るものとする。

(その他)

第11条 この要綱の実施について必要な事項は、昭島市ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業取扱要領の定めるところによる。

附則

1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

2 昭島市父子家庭介護人派遣事業実施要綱(昭和55年12月15日)は、廃止する。

附則(昭和62年7月1日)

この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。

附則(昭和63年7月1日)

この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成元年7月1日)

この要綱は、平成元年7月1日から施行する。

附則(平成2年7月1日)

この要綱は、平成2年7月1日から施行する。

附則(平成3年7月1日)

この要綱は、平成3年7月1日から施行する。

附則(平成4年7月1日)

この要綱は、平成4年7月1日から施行する。

附則(平成5年7月1日)

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

附則(平成6年7月1日)

この要綱は、平成6年7月1日から施行する。

附則(平成7年7月1日)

この要綱は、平成7年7月1日から施行する。

附則(平成8年7月1日)

この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

附則(平成9年7月1日)

この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

附則(平成20年9月1日)

この要綱は、平成20年9月1日から実施する。

附則(令和2年4月1日要綱第33号)

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

附則(令和3年4月1日要綱第21号)

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

附則(令和3年4月1日要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

附則(令和3年9月1日要綱第136号)

この要綱は、令和3年9月1日から実施する。

附則(令和4年4月1日要綱第53号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

(一部改正〔令和7年要綱61号〕)

附則(令和7年6月30日要綱第61号)

この要綱は、令和7年6月30日から実施し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

(一部改正〔令和3年要綱136号〕)

(1) ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準

階層区分 | 所得基準額 | 利用負担額 | ||

2人世帯 | 扶養親族1人増えるごと | 1時間 | 付加分 (1時間) | |

Ⅰ | 生活保護世帯、市町村民税非課税世帯 | 左記の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 | 0円 | 0円 |

児童扶養手当支給水準世帯 | 150円 | 0円 | ||

Ⅱ | 2,360,001円以上の世帯 | 300円 | 0円 | |

(2) ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準

階層区分 | 所得基準額 | 利用負担額 | ||

2人世帯 | 扶養親族1人増えるごと | 1時間 | 付加分 (1時間) | |

Ⅰ | 3,604,000円以下 | 左記の額に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 | 0円 | 0円 |

Ⅱ | 3,604,001円以上4,339,000円以下 | 250円 | 60円 | |

Ⅲ | 4,339,001円以上5,694,000円以下 | 510円 | 120円 | |

Ⅳ | 5,694,001円以上6,664,000円以下 | 770円 | 180円 | |

Ⅴ | 6,664,001円以上7,718,000円以下 | 1,030円 | 240円 | |

Ⅵ | 7,718,001円以上 | 1,290円 | 300円 | |

備考

1 「所得」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に掲げる市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

2 所得の額は、その所得が生じた翌年の4月1日が属する年度の市町村民税にかかる総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額、先物取引に係わる雑所得等の合計額から(3)ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業控除表に定める諸控除を行つた後の金額とする。

3 「扶養親族及び控除対象配偶者」は、対象者が現に扶養する者をいう。

5 この表において「扶養親族等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族及び控除対象配偶者をいう。

6 この表において「2人世帯」とは、ひとり親家庭の親に扶養親族が1人ある場合をいう。

7 1月から6月までの間の派遣については、前々年の所得額を基礎とする。

8 扶養親族等が所得税法に規定する老人扶養親族、老人控除対象配偶者(以下「老人扶養親族等」という。)である場合は、この表に基づく所得基準額に、当該老人扶養親族等1人につき100,000円を加算するものとし、扶養親族等が所得税法に規定する特定扶養親族である場合は、この表に基づく所得基準額に、特定扶養親族1人につき250,000円を加算するものとする。

9 この表に掲げる利用負担額は1時間当たりの額であり、それぞれの派遣時間数を乗じて得た額を算出する。業務時間が午前7時から午前9時まで又は午後5時から午後10時までにかかる場合は、その時間帯1時間ごとに付加分1時間を加算する。

(3) ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業控除表

控除の種類 | 控除額 |

(1) 地方税法第314条の2第1項第1号の規定による雑損控除があつた者 | 控除相当額 |

(2) 地方税法第314条の2第1項第2号の規定による医療費控除があつた者 | 控除相当額 |

(3) 地方税法第314条の2第1項第4号の規定による小規模企業共済等掛金控除があつた者 | 控除相当額 |

(4) 地方税法第314条の2第1項第6号の規定による障害者控除があつた者 | 1人につき |

270,000円 | |

(5) 地方税法第314条の2第1項第6号の規定による特別障害者控除があつた者 | 1人につき |

400,000円 | |

(6) 地方税法第314条の2第1項第8号の規定による寡婦控除控除があつた者で(8)に規定する者以外の者 | 270,000円 |

(7) 地方税法第314条の2第1項第8号の2の規定によるひとり親控除があつた者 | 350,000円 |

(8) 地方税法第314条の2第1項第9号の規定による勤労学生控除があつた者 | 270,000円 |

(9) 地方税法第314条の2第1項第10号の2の規定による配偶者特別控除があつた者 | 380,000円 |

以内 | |

(10) 地方税法附則第6条第4項に規定する肉用牛の売却の農業所得等の免除があつた者 | 免税相当額 |

(11) 社会保険料相当額 | 一律 |

80,000円 |

(注)生命保険料控除、損害保険料控除及び寄付金控除は、控除の計算に含まれない。

(全部改正〔令和3年要綱136号〕)

(全部改正〔令和3年要綱136号〕)

(全部改正〔令和3年要綱136号〕、一部改正〔令和4年要綱53号〕)