○昭島市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱

平成11年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、私立の特定子ども・子育て支援施設等のうち幼稚園(以下「私立幼稚園」という。)に在籍する小学校就学前子どもの保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)、私立の特定教育・保育施設に在籍する小学校就学前子どもの保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)又は幼稚園類似の幼児施設に在籍する幼児の保護者に対して、補助金を交付することにより、保護者の負担を軽減し、もって幼稚園教育の振興と充実を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成27年要綱26号・令和元年29号〕)

(用語の定義)

第2条 この要綱において用語の定義は次の各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める私立幼稚園をいう。

(2) 幼稚園類似の幼児施設 別表第1の基準に該当し、知事が認定する施設をいう。

(3) 幼児 毎年4月1日以降、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載され又は記載されていた満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児をいう。ただし、学校教育法第18条の定めにより、就学させる義務を猶予又は免除された保護者の子が私立幼稚園、私立の特定教育・保育施設又は幼稚園類似の幼児施設に通園している場合には、これらの者を含めることができる。

(4) 私立の特定子ども・子育て支援施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第30条の11に定める施設のうち国及び地方公共団体以外の者が設置する施設をいう。

(5) 私立の特定教育・保育施設 支援法第27条に定める施設のうち国及び地方公共団体以外の者が設置する施設をいう。

(6) 小学校就学前子ども 支援法第30条の4第1項第1号から第3号までに掲げる小学校就学前子どもとして同法第30条の5に定める認定を受けた幼児(以下「施設等利用給付認定子ども」という。)又は支援法第19条第1項に掲げる小学校就学前子どもとして同法第20条第4項に定める認定を受けた幼児(以下「教育・保育給付1号認定子ども」という。)をいう。ただし、支援法第28条第1項の定めにより特例施設型給付費を支給される場合には、これらの者も含めることができる(教育・保育給付1号認定子どもに適用される利用者負担額が適用される場合に限る。)。

(7) 利用者負担額 昭島市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例(平成26年昭島市条例第20号)別表第1に定める額とする。

(8) 特定負担額 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(令和元年内閣府令第8号)第13条第3項に定める額をいう。

(9) 保護者 幼児と同一の世帯に属し、私立幼稚園、私立の特定教育・保育施設又は幼稚園類似の幼児施設に保育料、特定負担額や預かり保育料を納入する義務を負う者をいう。

(10) 幼稚園型一時預かり事業 (令和6年3月30日付5文科初第2592号及びこ成保第191号。文部科学省初等中等教育局長及びこども家庭庁成育局長通知)別紙「一時預かり事業実施要綱」に基づき、昭島市が実施又は助成する幼稚園型一時預かり事業をいう。

(一部改正〔平成25年要綱4号・27年26号・令和元年29号・5年70号・6年91号〕)

(補助対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者で、保育料及びその他の納付金を納入した者並びに教育・保育認定保護者で特定負担額を納入した者又は幼稚園類似の幼児施設に在籍する幼児の保護者で保育料及びその他の納付金を納入した者。

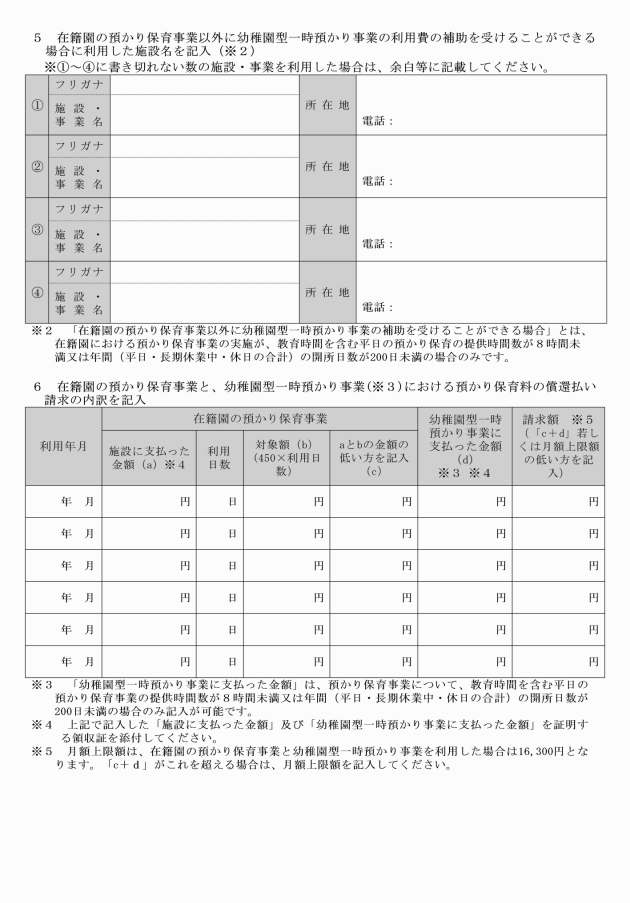

(2) 保育の必要があると確認した4月1日以降に満3歳児に達する第2子以降の保護者で、預かり保育料を納入した者。

(一部改正〔平成27年要綱26号・令和元年29号・5年70号〕)

(一部改正〔平成27年要綱26号・令和元年29号・5年70号〕)

(補助金の交付申請及び制限)

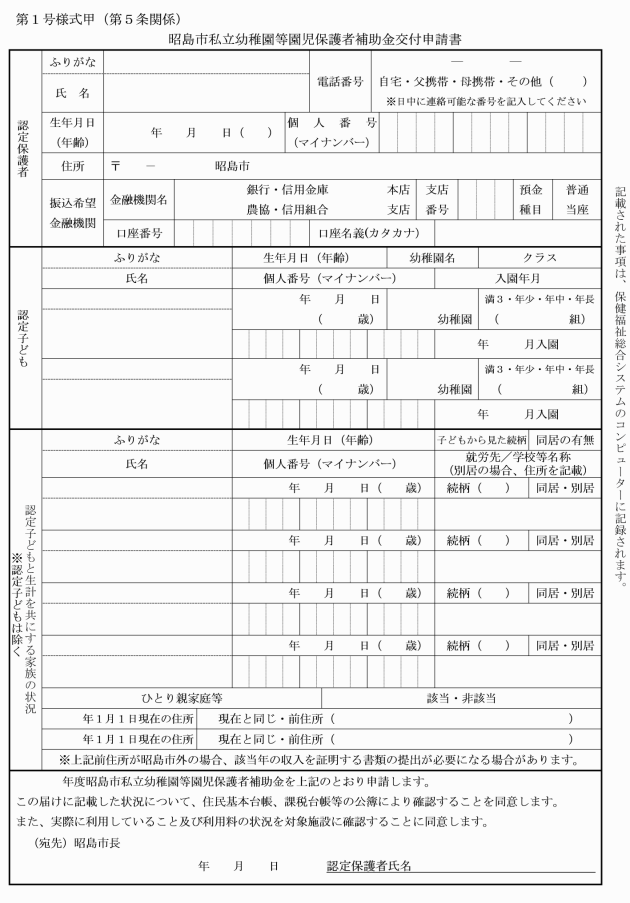

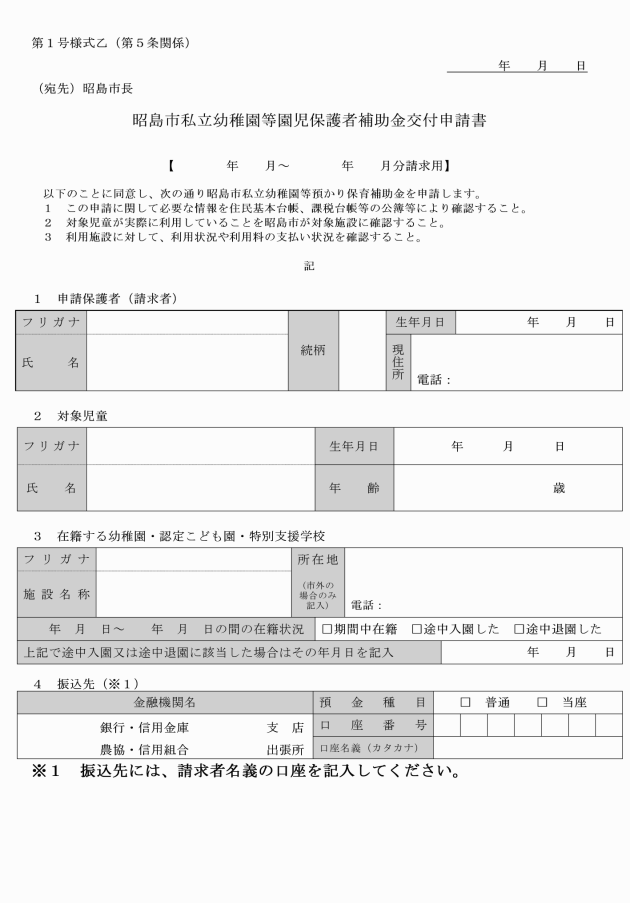

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、幼児が住民基本台帳に記載され、又記載されていた期間の月数分についてのみ、補助金の交付申請を行うことができる。

(1) 当該年度の4月から8月までの申請するときは、当該保護者に係る前年度の市町村民税課税(非課税)証明書又は市町村民税納税通知書の写し

(2) 当該年度の9月から翌年3月までの申請するときは、当該保護者に係る当該年度の市町村民税(非課税)証明書又は市町村民税通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、保護者の同意を得て公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 保育の必要があると確認することができる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

5 市長は、他の地方公共団体が行う同種の補助金と重複して、この補助金の交付をすることはできない。

6 補助金は、四半期に分けて交付する。

(一部改正〔平成27年要綱26号・令和元年29号・4年55号・5年70号〕)

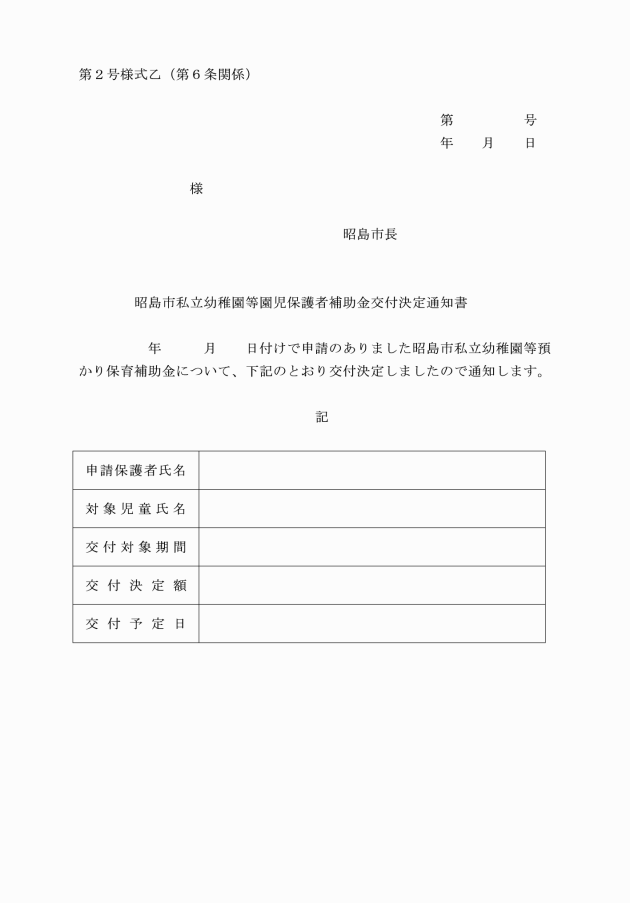

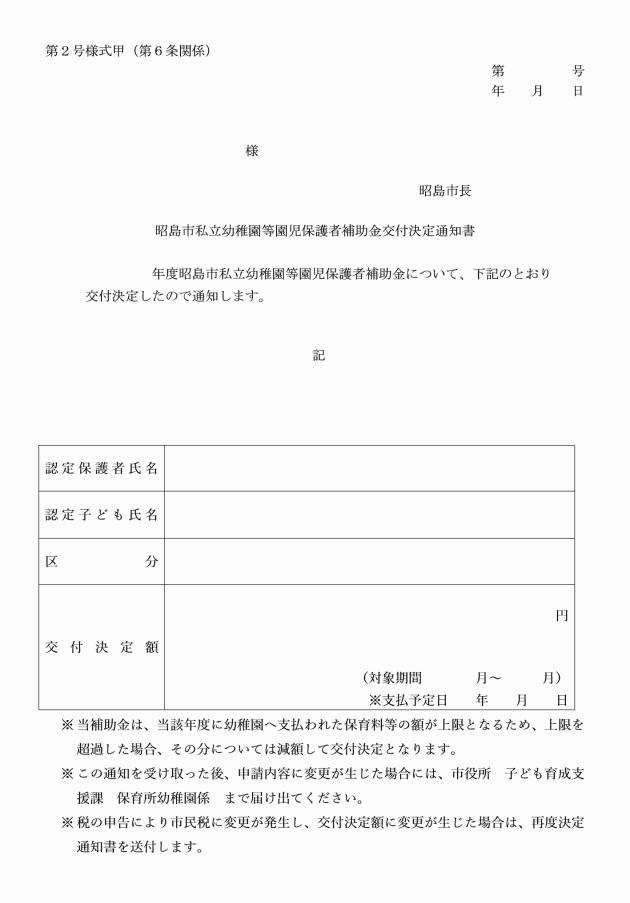

2 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、昭島市私立幼稚園等園児保護者補助金交付決定通知書(第2号様式)により保護者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による通知をした後、速やかに補助金を交付するものとする。

(一部改正〔令和5年要綱70号〕)

(補助金に関する調書)

第7条 市長は、補助金に関し必要と認めたときは、補助金の交付を受けた保護者に対し報告を求め又は実地に調査を行うものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、保護者が偽り、その他不正の手段により補助金を受けたとき及び補助金を他の用途に使用したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したとき。

(2) 届出、調査又は報告に基づき補助金の額に変更があった場合で、変更後の補助金の額が変更前の補助金の額より少ないとき。

附則

この要綱は、平成11年4月1日から実施する。

附則(平成17年4月1日)

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

附則(平成18年4月1日)

この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

附則(平成19年4月1日)

この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

附則(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

附則(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

附則(平成25年4月1日要綱第4号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月1日要綱第26号)

(実施日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもは、平成27年度及び平成28年度に限り、第2条第6号に規定する小学校就学前子どもに含めることができるものとする。ただし、平成26年度において私立の幼保連携型認定こども園(年齢区分型)及び私立の幼稚園型認定こども園(単独型又は年齢区分型)に在園していた又は在園年齢相当であった幼児であり、私立の幼保連携型認定こども園又は私立の幼稚園型認定こども園(単独型又は年齢区分型)に在園する場合に限る。なお、別表第2については、1号認定こどもに準じることとする。

附則(平成28年4月1日要綱第66号)

この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

附則(令和元年10月1日要綱第29号)

この要綱は、令和元年10月1日から実施する。

附則(令和2年4月1日要綱第103号)

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

附則(令和3年10月1日要綱第139号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年10月1日から実施する。

(経過措置)

2 昭島市私立幼稚園等園児保護者補助金交付要綱の第1号の規定による用紙で、この要綱の実施の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

附則(令和4年4月1日要綱第55号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

附則(令和5年10月1日要綱第70号)

この要綱は、令和5年10月1日から実施する。

附則(令和6年4月1日要綱第91号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成25年要綱4号・27年26号・令和元年29号〕)

区分 | 基準 | |

1 | 施設の設置目的 | 幼稚園教育を行うことを目的として設置された施設であること。 |

2 | 公開性の原則 | 入園児について、企業内雇用者又は公社・公団等の団地住民の幼児のみを対象とするなど、一部特定の幼児に制限することのない施設であること。 |

3 | 教育内容 | 幼稚園教育要領(平成10年文部省告示第174号)に規定する健康、人間関係、環境、言葉及び表現の五領域を教育内容としている施設であること。 |

4 | 入園資格 | 満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。 |

5 | 一学級の幼児数 | 一学級の幼児数は、35人以下を原則とする。 |

6 | 学級の編制 | 学級は、学年の初めの日の前日において、同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。 |

7 | 教諭 | 施設の長のほか、学級ごとに少なくとも、専任の教諭(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める幼稚園教諭免許状を所持する者)1人を置かなければならない。 |

8 | 教育週数 | 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き39週を下回らないことを原則とする。 |

9 | 教育時間 | 教育時間は、1日4時間を標準とする。 |

10 | 施設及び設備 | (1) 施設及び設備に関し、次に掲げるものを備えていること。 ア 保育室 イ 便所 ウ 保健設備、飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備 (2) 保育室の数は、学級数を下回らないことを原則とする。 (3) 施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものであること。 |

11 | 園則 | 原則として、次に掲げる事項を記載した園則を設けていること。 (1) 修業年限、学年、学期及び教育を行わない日に関する事項 (2) 教育課程及び教育週数に関する事項 (3) 収容定員及び教職員組織に関する事項 (4) 入園、退園、転園、休園及び卒園に関する事項 (5) 入園料、保育料その他の費用徴収に関する事項 |

別表第2(第4条関係)

(全部改正〔平成25年要綱4号〕、一部改正〔平成27年要綱26号・28年66号・令和元年29号・4年55号・5年70号・6年91号〕)

私立幼稚園等園児保護者補助金

(単位:円)

区分 | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |

① | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯及び当該年度に納付すべき区市町村民税又は所得割が非課税のひとり親世帯等 | 10,100 | 10,100 | 10,100 |

② | 当該年度に納付すべき区市町村民税又は所得割が非課税の世帯及び当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下のひとり親世帯等 | 7,100 | 10,100 | 10,100 |

③ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 5,700 | 5,700 | 10,100 |

④ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 4,500 | 4,500 | 8,300 |

⑤ | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が256,300円以下の世帯 | 4,500 | 4,500 | 7,700 |

⑥ | 上記区分以外の世帯 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |

注

1 年齢を問わず、兄・姉を有する園児を第2子以降の優遇措置の対象とする。(ただし、生計を一にする者に限る。)

2 ひとり親世帯等とは保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯とする。

① 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

② 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者

③ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

④ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

⑤ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

⑥ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)

⑦ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)

⑧ その他市町村の長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

3 世帯構成員中2人以上に所得割課税額がある場合は合算する。

4 途中入園により、保育料が在園期間に応じて支払われる場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。

上記の単価×保育料の支払い月数

5 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。

6 指定都市については、旧税率により算出した所得割課税の額及び税額控除額を用いて階層区分を判断する。ただし、やむを得ない場合は、新税率により算出された所得割課税の額に6/8を乗じた額をもって階層区分を判断することができる。

別表第3(第4条関係)

(追加〔令和5年要綱70号〕)

幼稚園預かり保育補助金

補助限度額(月額) | |

預かり保育事業 | (日額)450円×「預かり保育の利用日数」 |

注1 預かり保育事業が十分でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育事業の提供時間数が8時間未満または年間(平日・長時間休業中・休日の合計)の開所日数が200日未満)等は幼稚園型一時預かり事業の利用料含み16,300円が補助限度額(月額)となる。

(全部改正〔令和5年要綱90号〕)

(追加〔令和5年要綱90号〕)

(全部改正〔令和6年要綱91号〕)

(追加〔令和5年要綱90号〕)