○昭島市未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成26年4月1日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、医療を必要とする未熟児(法第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)に対して、養育に必要な医療の給付(以下「養育医療」という。)を行うことにより、未熟児の健康管理と健全な育成を図ることを目的とする。

(給付対象)

第2条 養育医療の給付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 昭島市内に居住地を有する未熟児であること。

(2) 指定養育医療機関の医師(以下「医師」という。)が入院養育を必要と認めたものであること。

(3) 医療保険に加入していること(生活保護法(昭和25年法律第144号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)の適用を受けている場合を除く。)

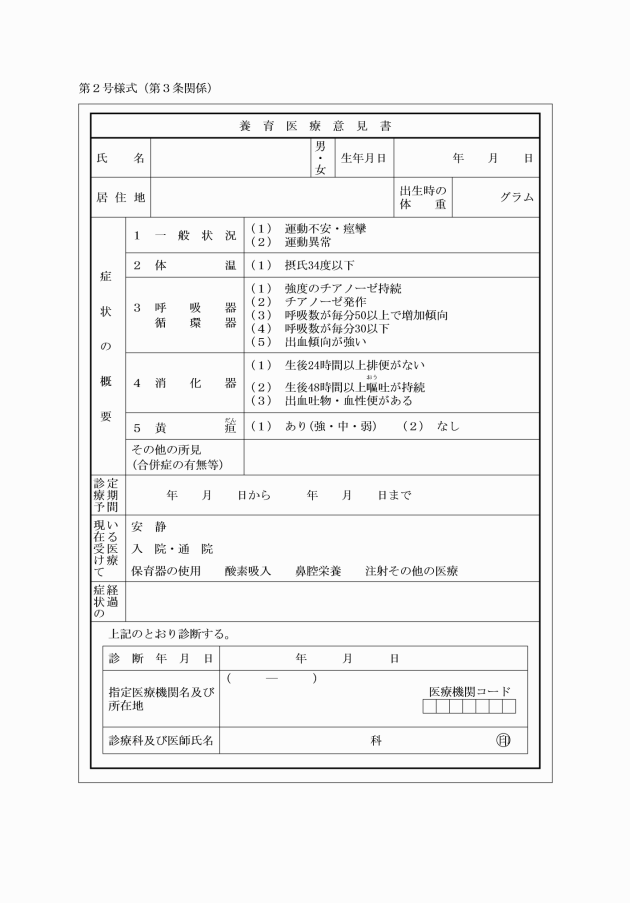

(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

ア 一般状態

(ア) 運動不安又は痙攣のあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

イ 体温が摂氏34度以下のもの

ウ 呼吸器及び循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

エ 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの

オ 黄疸(生後数時間以内に出現したもの又は異常に強いもの)

(一部改正〔平成29年要綱67号〕)

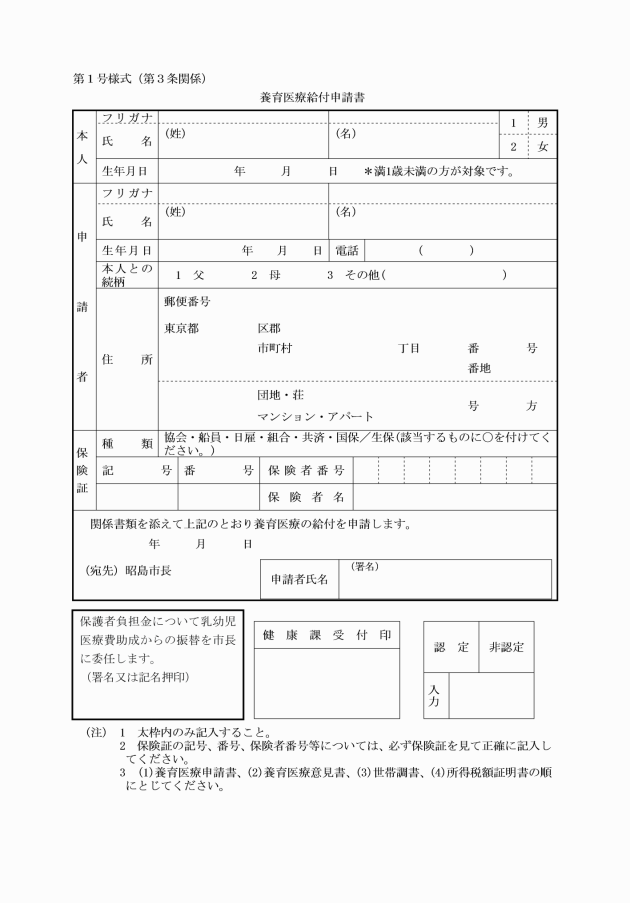

(1) 養育医療意見書(第2号様式)

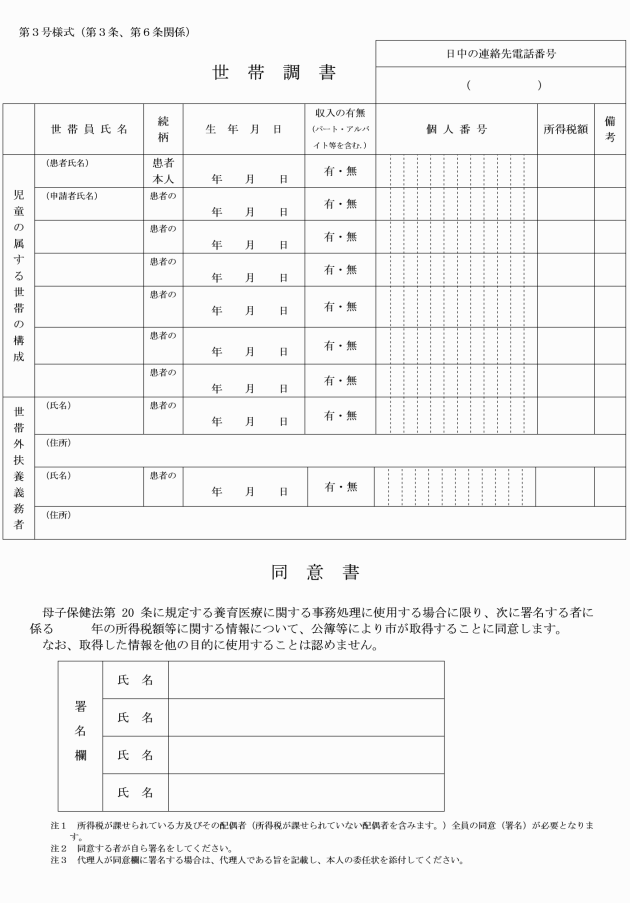

(2) 世帯調書(第3号様式)

(3) 所得税額等を確認できる証明書

2 前項の規定による申請は、給付対象未熟児の満1歳の誕生日の前々日までに行わなければならない。

3 第1項の規定による申請を行った者(以下「申請者」という。)は、当該申請の内容に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成29年要綱67号〕)

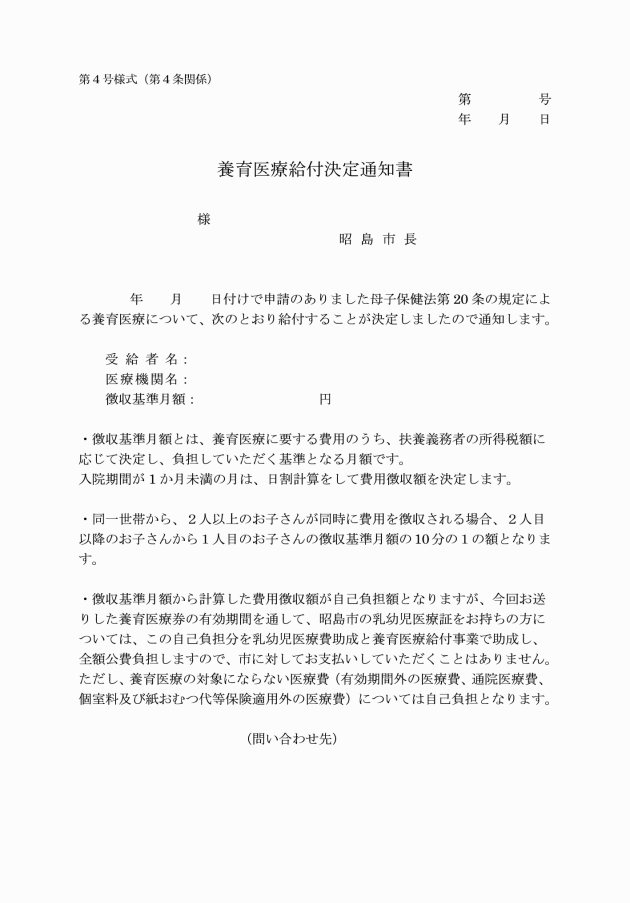

(給付の決定)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、速やかに養育医療を給付するか否かを決定するものとする。

(医療券の取扱い)

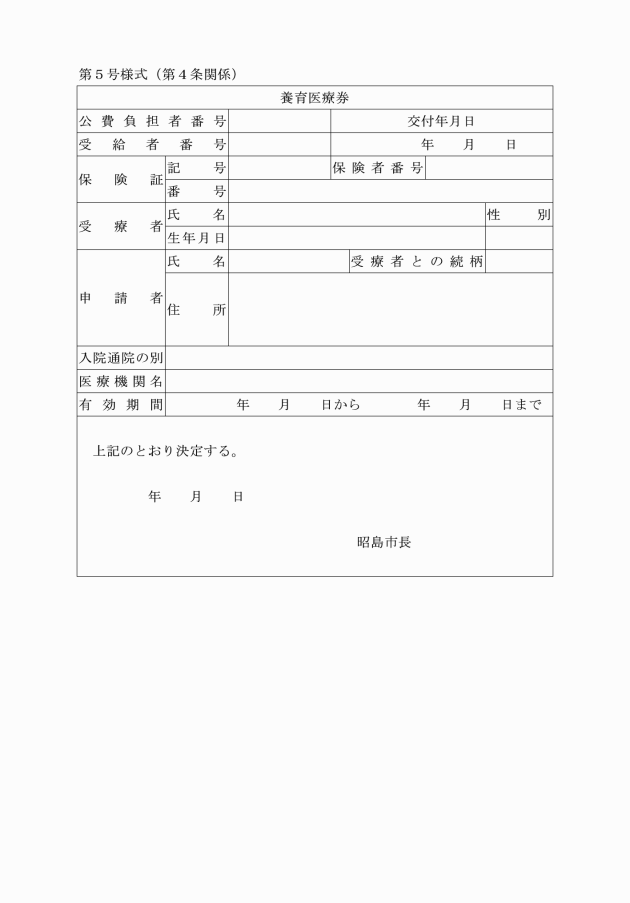

第5条 市長は、養育医療意見書に基づき、次に掲げる始期及び終期を医療券の有効期間として決定し、当該期間を医療券に記載するものとする。

(1) 始期 指定養育医療機関における入院養育の開始日

(2) 終期 指定養育医療機関における入院養育の終了日。ただし、満1歳の誕生日を迎えるときは、誕生日の前々日を終了日とする。

2 市長は、医療券の交付に際し、申請者に対し、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等についてもあらかじめ周知するものとする。

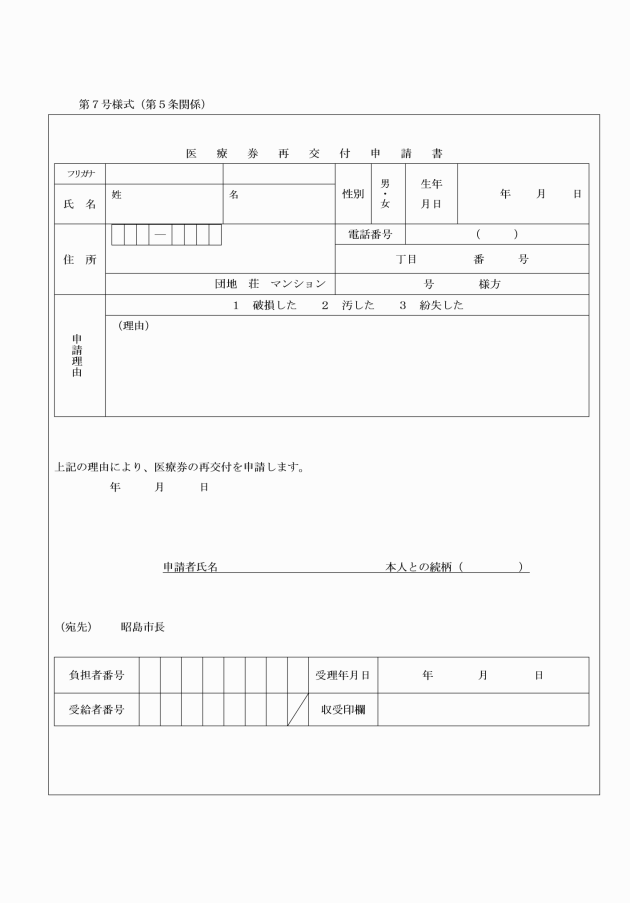

3 申請者が医療券を紛失し、又は破損したときは、医療券再交付申請書(第7号様式)により市長に当該医療券の再交付を申請することができる。この場合において、紛失した医療券を発見した場合及び破損した場合は、当該医療券を市長に返還しなければならない。

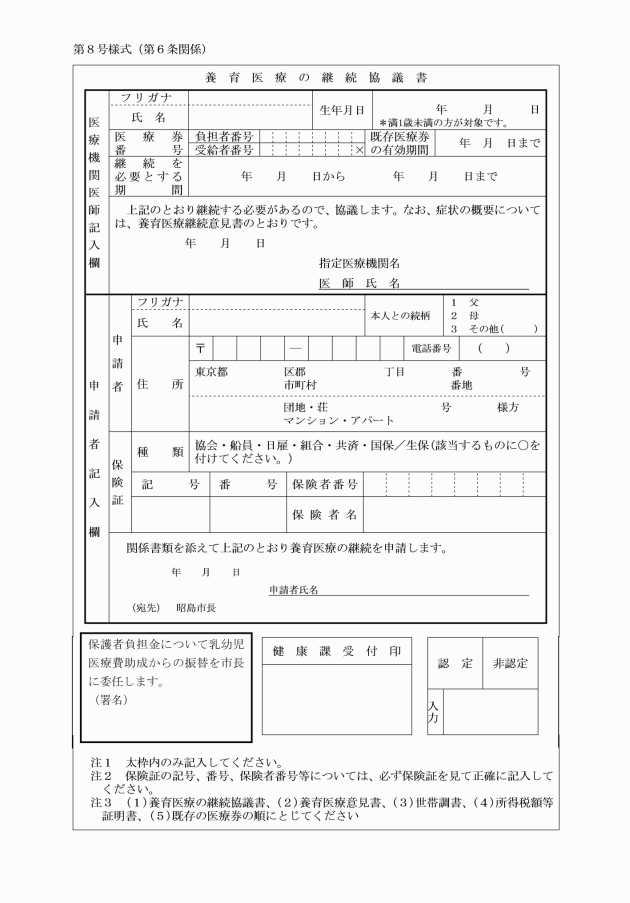

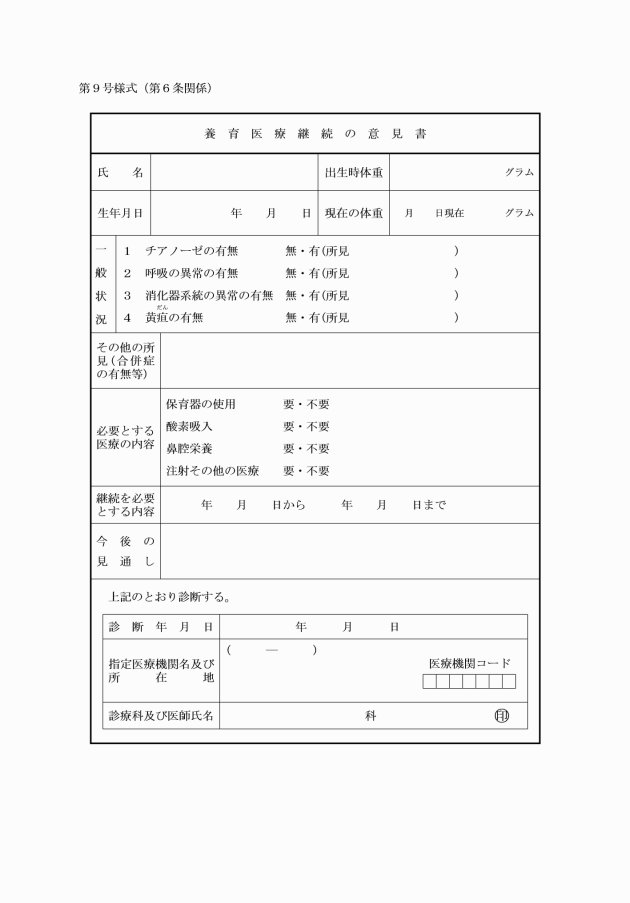

(1) 養育医療継続意見書(第9号様式)

(2) 世帯調書

(3) 所得税額等を確認できる証明書

(4) 第4条第2項の規定により交付された医療券

2 市長は、養育医療の継続協議の申請の内容を審査し、適当と認めるときは、当該未熟児の申請者に対し医療券を交付するものとする。

(一部改正〔平成29年要綱67号〕)

(転院申請)

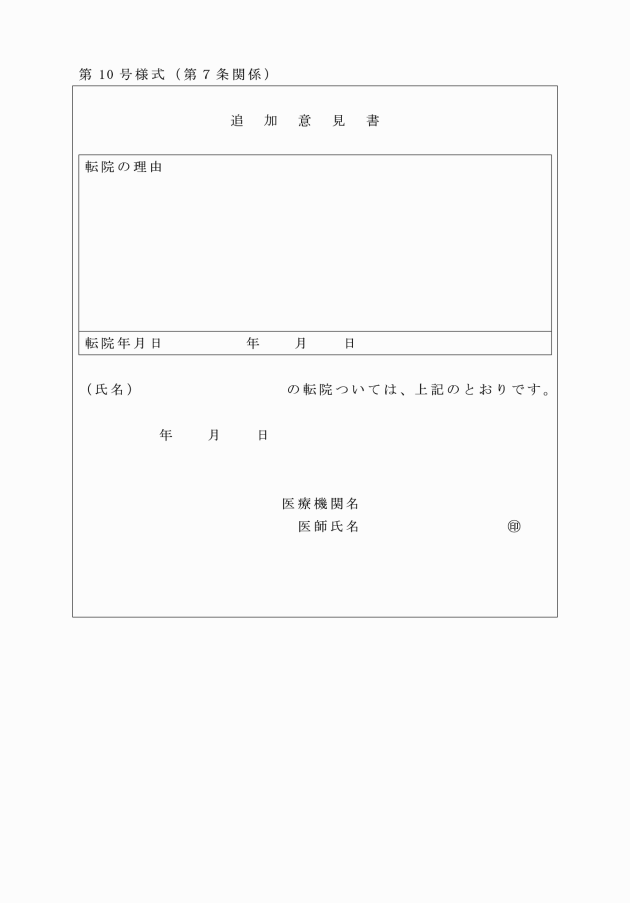

第7条 医療券受療者は、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院するときは、養育医療給付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。

(1) 養育医療意見書

(2) 医師の追加意見書(第10号様式)

(3) 第4条第2項の規定により交付された医療券

2 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請を行った者に養育医療給付決定通知書及び医療券を交付するものとする。

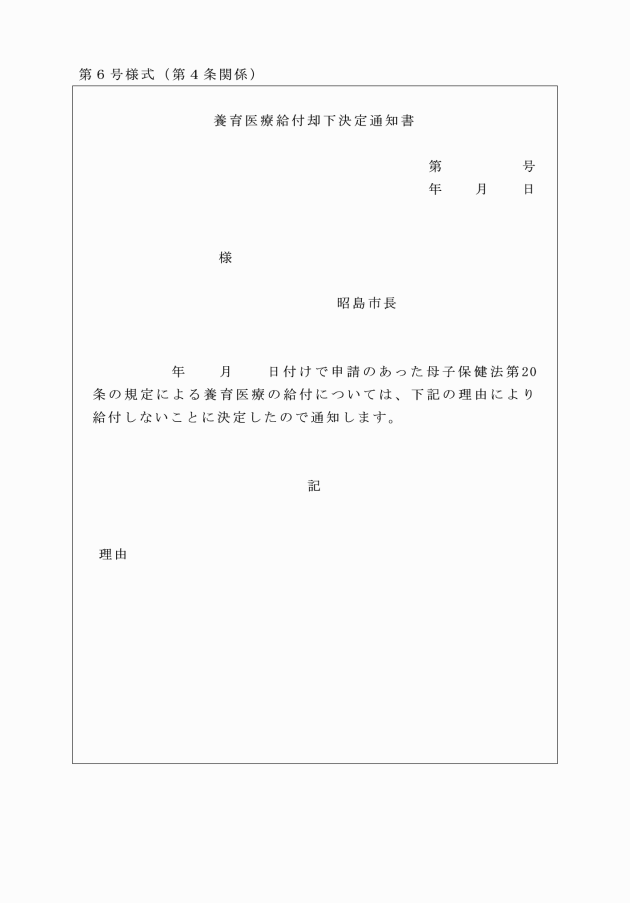

3 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めないときは、養育医療却下決定通知書により、速やかに当該申請を行った者に通知するものとする。

(医療の給付)

第8条 医療券受療者は、医療券を指定医療機関に提出して医療の給付を受けるものとする。医療給付は現物給付を原則とする。

2 給付対象未熟児が各医療保険各法の被保険者又は被扶養者であるときは、医療保険各法による医療の給付が優先する。この場合、養育医療の給付は、医療保険各法による自己負担分を対象とする。

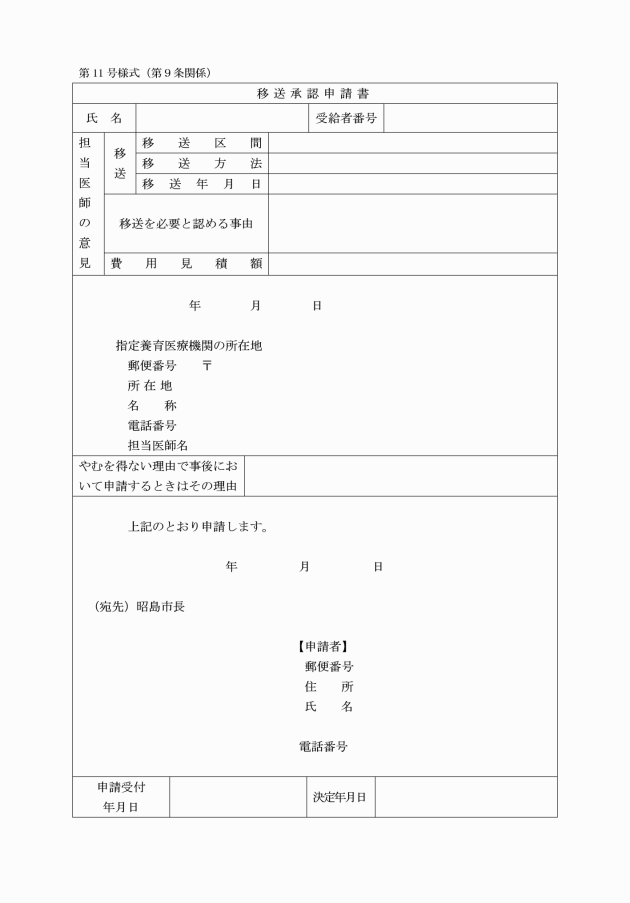

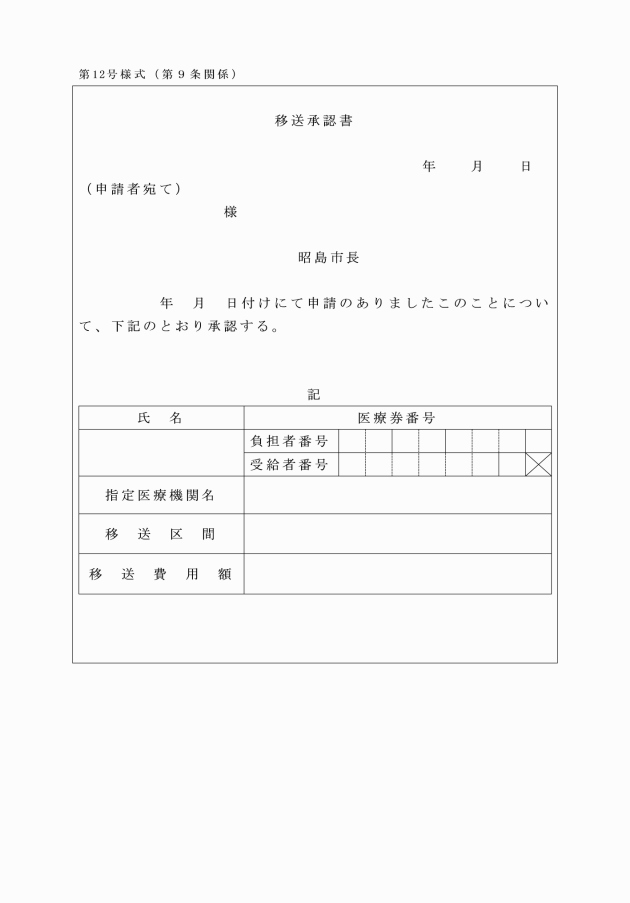

(移送給付の取扱)

第9条 法第20条第3項第5号に規定する移送に係る給付は、医師が特に必要と認めた場合であって、医療保険において移送費の給付決定があった場合に承認するものとする。

2 移送費の給付額は、給付対象未熟児が移送を行う上で必要とする最小限の実費とする。ただし、給付対象未熟児の状況により付添いの必要があると認められるときは、当該付添人の移送費についても支給するものとする。

3 移送費の給付を受けようとする者は、移送承認申請書(第11号様式)に当該移送費の額に関する証拠書類を添付して市長に申請するものとする。

(費用の徴収)

第10条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた給付対象未熟児又はその扶養義務者から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、別表に定める額を基準に計算した額とする。ただし、徴収額は、市の支弁額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)で規定する負担額を差し引いた額を限度とする。

2 市長は、徴収額を決定したときは、第4号様式により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた申請者は、徴収する費用を納入通知書により、納期限までに納付しなければならない。

(一部改正〔平成29年要綱67号〕)

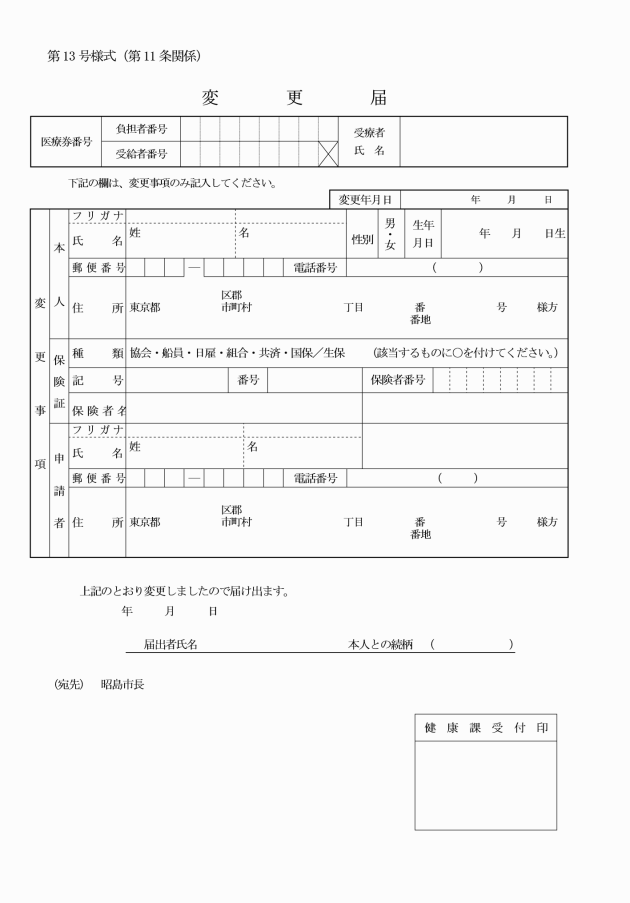

(変更届)

第11条 医療券受給者は、交付された医療券の内容に変更が生じたときは、変更届(第13号様式)に医療券を添えて提出しなければならない。

(診療報酬の請求、審査及び支払)

第12条 診療報酬の請求、審査及び支払については、法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について(平成25年雇児発0028第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるところにより行うものとする。ただし、国民健康保険については、養育医療公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険連合会への委託について(平成25年雇児発0028第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるところにより行うものとする。

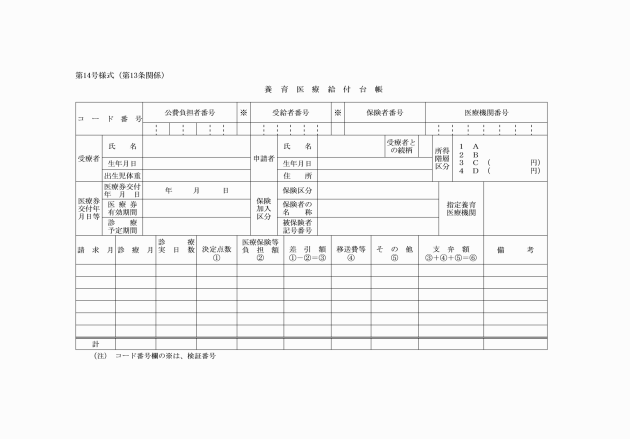

(台帳の作成)

第13条 市長は、養育医療の申請、決定及び給付状況等を明確にするため、養育医療給付台帳(第14号様式)を備え付け整理しておくるものとする。

(給付の終了)

第14条 申請者は、給付対象未熟児が次の各号のいずれかに掲げる理由により養育医療の給付を必要としなくなったときは、医療券を市長に返還しなければならない。

(1) 指定養育医療機関を退院したとき

(2) 市外へ転出したとき

(3) 有効期間が満了したとき

附則

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

附則(平成28年1月1日要綱第21号)

この要綱は、平成28年1月1日から実施する。

附則(平成29年10月1日要綱第67号)

この要綱は、平成29年10月1日から実施する。

附則(令和3年8月1日要綱第106号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

別表(第10条関係)養育医療徴収金基準額表

世帯の扶養義務者の全員の所得税額の合計により階層区分を決定する。

本人の属する世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | |||

A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | ||

B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の非課税世帯 | 2,600円 | ||

C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税又は市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの | 均等割の額のみの世帯 | 5,400円 | |

C2 | 所得割の額がある世帯 | 7,900円 | ||

D1 | A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前前年分とする。)の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 10,800円 | |

D2 | 15,001円以上 | 40,000円以下 | 16,200円 | |

D3 | 40,001円以上 | 70,000円以下 | 22,400円 | |

D4 | 70,001円以上 | 183,000円以下 | 34,800円 | |

D5 | 183,001円以上 | 403,000円以下 | 49,400円 | |

D6 | 403,001円以上 | 703,000円以下 | 65,000円 | |

D7 | 703,001円以上 | 1,078,000円以下 | 82,400円 | |

D8 | 1,078,001円以上 | 1,632,000円以下 | 102,000円 | |

D9 | 1,632,001円以上 | 2,303,000円以下 | 123,400円 | |

D10 | 2,303,001円以上 | 3,117,000円以下 | 147,000円 | |

D11 | 3,117,001円以上 | 4,173,000円以下 | 172,500円 | |

D12 | 4,173,001円以上 | 5,334,000円以下 | 199,900円 | |

D13 | 5,334,001円以上 | 6,674,000円以下 | 229,400円 | |

D14 | 6,674,001円以上 | その月におけるその未熟児に係る費用の支弁額 | ||

備考

1 C階層及びD階層に属する世帯において、同時に2人以上の未熟児が法第20条第1項の養育医療の給付を受けた場合に徴収する費用の額は、この表に掲げる徴収基準月額に、1人を超える未熟児の人数1人につき当該徴収基準月額の10分の1に相当する額を加えた額をする。

2 入院期間が1か月未満の者に対する徴収額は、その入院期間に応じ、計算した額とする。

3 徴収額の計算については、食事療養に要する経費を勘案した額を控除するものとする。

(全部改正〔令和3年要綱106号〕)

(全部改正〔令和3年要綱106号〕)

(全部改正〔令和3年要綱106号〕)

(全部改正〔平成29年要綱67号〕)

(全部改正〔平成29年要綱67号〕)

(全部改正〔令和3年要綱106号〕)

(全部改正〔平成29年要綱67号〕)

(全部改正〔平成29年要綱67号〕)

(全部改正〔令和3年要綱106号〕)

(全部改正〔令和3年要綱106号〕)

(全部改正〔平成29年要綱67号〕)