○昭島市道路占用工事要綱

昭和62年5月1日

実施

第1 目的

1 この要綱は、道路の占用に伴い道路を掘削し、復旧する場合の基準を定め、もって道路の構造の保全を図ることを目的とする。

2 適用範囲は、市道及び市長の管理する道路とする。

3 舗装の分類は、別記1に掲げるところにより高級舗装、中級舗装、簡易舗装とする。

第2 掘削工事

1 掘削の制限

新築又は改築後の道路においては、次の期間内は掘削をしてはならない。

(1) 高級舗装(舗装厚50cm以上のものをいう。) 5年

(2) 中級舗装(舗装厚30cm以上50cm未満のものをいう。) 3年

(3) 簡易舗装(舗装厚30cm未満のものをいう。) 1年

ただし、次に掲げる場合において、道路管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

ア 災害の防止、事故の復旧等一般の危険を防止するため掘削する場合

イ 沿道建築物に対する引込管線路のため掘削する場合

ウ その他公共事業等のためやむを得ない場合

2 掘削幅の規制

(1) 車道舗装部分の掘削幅は、最小限0.6メートルとし、それ以上の幅を必要とする場合は、0.1メートル単位に拡幅することができるものとする。

(2) 歩道舗装部分の掘削幅は、最小限0.5メートルとし、それ以上の幅を必要とする場合は、0.1メートル単位に拡幅することができるものとする。

(3) 平板及びインターロッキングブロック等の舗装の掘削幅は、1枚を単位とし、必要最小限の幅とする。

3 掘削工事施工方法

(1) 占用者は、道路占用許可申請書に添付した書類及び図面のとおり、工事を施行しなければならない。

(2) 占用者は、交通保安設備及び道路復旧材料の準備について道路管理者の確認を受け、かつ、掘削位置及び工法等について現場立会いにより、その指示を受け、工事に着手するものとする。

(3) 掘削方法は、推進工法又はこれに準ずる工法とし、えぐり工法等は道路管理者と事前協議の上、行うものとする。

(4) 舗装の取壊し工事に着手する範囲は、1日以内に取壊し工事が完了できるものとする。

(5) 舗装の取壊しは、ブレーカー又はノミの類で粗雑にならないように行うものとする。

第3 復旧工事

1 復旧工事施行者

占用に伴う掘削跡の復旧工事は、占用者が行うものとする。

ただし、次に掲げる場合は、舗装体(表層、基層及び路盤)の復旧を道路管理者が受託することができる。

ア 道路全域にわたり影響するような大規模の掘削工事で、その復旧に高度の舗装技術を必要とする場合

イ 占用工事による掘削が他の占用工事と競合及び隣接することにより、道路管理者が統一して復旧する必要がある場合

ウ 掘削復旧工事と合せて道路補修工事等を施工する必要がある場合

エ その他道路管理者が特に必要があると認めた場合

2 復旧工事の時期

復旧工事は、占用物件の埋設が完了した後、仮復旧工事を施し、本復旧工事にかかるまで自然転圧期間(概ね10日)を見ること。

なお、本復旧工事を道路占用許可期間内に施工することができない場合は、直ちに道路管理者に届け出るものとする。

3 復旧工事施工方法

(1) 復旧範囲

復旧幅は、原則として、たわみ性舗装(高級舗装、中級舗装及び簡易舗装)については、路盤厚の1.0倍、剛性舗装(高級舗装)については、路盤厚の1.4倍を掘削幅に加えたものとし、別記2記載図面のとおりとする(復旧範囲は表層、基層及び路盤とする。)。

ただし、掘削跡の道路復旧は、掘削工事施工前の状況に復する範囲を対象とするもので、掘削により舗装体が切断され、路面荷重に耐えられないことにより、舗装破壊の原因になると道路管理者が認めた場合又はその区域外においても、その工事に起因して舗装に影響があると道路管理者が認めた場合は、道路管理者の指示する範囲を復旧するものとする。

なお、既設舗装構造が明確で復旧構造が類似しており、かつ、道路管理者が認めた場合は、掘削幅内を復旧範囲とし、路盤についてのみ即時復旧工事(路盤先行)を施工することができるものとする。

(2) 既設舗装の取壊し

復旧工事における既設舗装の取壊しは、路面に直角にダイヤモンドカッター等を使用し、粗雑にならないように施工するものとする。

(3) 埋戻しの方法

埋戻しは、ランマー等の締固め機械を使用し、敷きならし厚0.3メートルごとに原地盤と同程度以上の密度となるように締固めを行うものとする。

(4) 埋戻しの材料

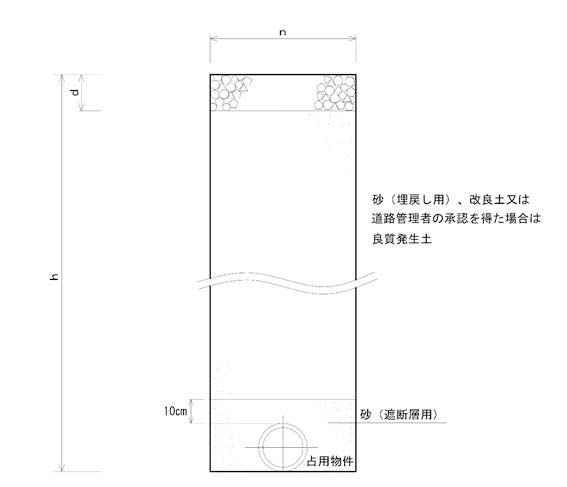

ア 路面下1.2メートルから上の部分にあってはその全部、路面下1.2メートルから下の部分にあっては、占用物件の周囲とその上端0.1メートルまでについて、遮断層用砂を使用するものとする。

ただし、歩道部分の小規模工事(家庭引込供給管及び汚水管等)及び車道部分であっても砂利・砕石舗装にあっては、路床面から占用物件上端0.1メートルまでは、道路管理者が使用を認めたときは、当該箇所における良質な掘削発生土を使用することができる。

イ 埋戻しに使用する砂(遮断層用及び埋戻し用)の材料規格は、東京都土木材料仕様書による。

(5) 占用者は、舗装工事を行う前に埋戻し復旧跡の検査結果を道路管理者に提出し、その指示により工事を施工するものとする。

なお、検査結果の提出の際には、埋戻し状態及び試験箇所の写真を添付するものとする。

(6) 舗装工

舗装構造は、別途道路管理者が指示するものとし、施工については東京都土木工事標準仕様書による。

(7) 舗装先行工事の復旧方法

舗装先行工事の復旧方法については、道路管理者の指示による。

(8) 舗装材料

復旧工事に使用する材料規格は、東京都土木材料仕様書による。

第4 埋戻し復旧跡及び舗装完了の検査

占用者は、復旧工事について次の検査を受け、合格しなければならない。

(1) 埋戻し復旧跡の検査

土研式円錐貫入試験により50メートルから100メートルまでごとに一箇所以上、埋戻し復旧跡の検査を受けるものとする。

ただし、道路管理者が必要と認めたときは、上記試験のほか、平板載荷試験又はCBR試験を受けるものとする。

その試験結果が下記の範囲内にある場合は、合格とする。

ア 土研式円錐貫入試験 路床面から行い、土質別には補正せず0.1メートルの貫入に要する打撃回数が、16回以上であること。

イ 平板載荷試験(K30―値) 路床面でK30≧4.5kg/cm3であること。

ウ CBR試験 路床面で設計CBRが3%以上であること。

(2) 舗装完了の検査

表層材料、路盤材料、舗装厚、密度及び平坦性等については、確認できる証明書、供試体及び写真等の資料を道路管理者に提出し、舗装完了の検査を受けるものとする。

ただし、小規模のものについては、道路管理者の指示により一部の資料提出を省略のうえ、検査を受けることができる。

なお、舗装完了の検査は、道路管理者の指示する区間とする。

第5 その他

1 路盤築造後の措置

占用者及び受託の復旧工事の場合、占用者は、道路管理者の指示する復旧工法で仮舗装し、舗装体の復旧工事を施工するまでの間は、その維持修繕に努めるものとする。

2 復旧工事完了後の措置

占用者は、舗装完了の検査を受け、合格した日から次の期間中(責任期間)、復旧箇所の維持修繕に努めるものとする。

(1) 高級舗装及び中級舗装 12か月

(2) 簡易舗装、砂利・砕占舗装及び歩道 6か月

3 道路に与えた損傷等の措置

占用工事及び仮舗装の期間中並びに占用工事完了後において、占用工事の施工に起因して道路に与えた損傷又は第三者に与えた損害については、占用者が措置しなければならない。

4 占用者が履行すべき事項の道路管理者の代行措置

責任期間中に道路管理者が復旧箇所の修繕等を指示した場合は、その指示によるものとする。

占用者が指示事項を履行しない場合又は道路管理者が不十分と認めた場合には、道路管理者が措置し、その費用は占用者が負担しなければならない。

5 監督事務費

占用者は、掘削復旧工事完了の検査を受けたときは、次により監督事務費を負担しなければならない。

(1) 占用者復旧(自費復旧)の場合

道路掘削復旧費徴収単価表により算出した工事費の6パーセント(道路掘削復旧工事監督事務費徴収単価表に定める額)

(2) 受託復旧の場合

道路掘削復旧費徴収単価表により算出した工事費の10パーセント

6 その他

この要綱に掲げた以外の事項については、道路管理者の指示によるものとする。

(一部改正〔令和4年要綱97号〕)

附則

1 この要綱は昭和62年5月1日から施行する。

2 昭島市道路掘削復旧工事標準仕様書(昭和47年4月1日施行)は廃止する。

附則(令和4年7月1日要綱第97号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

別記1

(一部改正〔令和4年要綱97号〕)

舗装の分類は、次のとおりとする。

1 高級舗装

(1) アスファルトコンクリート舗装したもの(たわみ性舗装)

(2) セメントコンクリート舗装、石塊又は煉瓦舗装、セメントマカダム基礎アスファルトコンクリート舗装したもの(剛性舗装)

2 中級舗装

(1) 在来の簡易舗装にアスファルトコンクリートを被覆したもの

(2) 簡易舗装要綱による舗装であって、通常表層と路盤から構成され、表層はれき青系で舗装したもの

3 簡易舗装

(1) 在来の砂利・砕石舗装を基礎として簡易な路盤を築造したうえれき青乳剤で舗装したもの

(2) (1)に準じて新設されたもの

(3) 歩道を歩道用コンクリート平板、アスファルトコンクリート舗装又はれき青材で表面処理した表層のあるもの

4 砂利・砕石舗装

砂利、砕石の表層のあるもの

注

1 「たわみ性舗装」とは、表層、基層及び路盤からなっていて、表層にアスファルトコンクリートを使用し、基層路盤にアスファルト系又はセメント処理を施したもの

2 「剛性舗装」とは、表層及び路盤からなっていて、セメントコンクリート舗装及び剛式アスファルトコンクリート舗装(ホワイトベース上にアスファルトコンクリート表層のあるもの)をしたもの

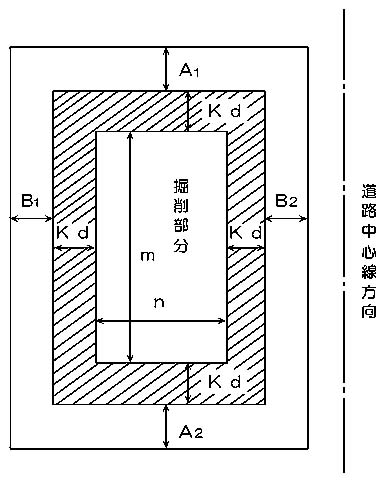

別記2 復旧範囲

(一部改正〔令和4年要綱97号〕)

復旧面積は掘削部分、Kd部分及び必要によりA1A2B1B2部分を加えたものとし、標準的には、次式により算定する。

ただし、工事に起因して隣接する既設舗装に欠陥を生じさせた場合(亀裂、落込、平坦性阻害等)には、その部分を復旧面積に加えるものとする。

S=(m+2Kd+A1+A2)(n+2Kd+B1+B2)

S~復旧面積

m~掘削部分の長さ

n~掘削部分の幅

d~掘削部分の路盤の厚さ

K~剛性舗装の場合は1.4倍

~たわみ性舗装の場合は1.0倍

A1A2~道路の中心線と平行の方向のKd部分の端から舗装の絶縁線(目地板端等をいう。以下同じ。)までの距離(1.5メートルより大なるときは0とする。)

B1B2~道路の中心線と直角の方向のKd部分の端から舗装の絶縁線までの距離(1.5メートルより大なるときは0とする。)

注

1 「路盤の厚さ」とは、表層、基層と路床との間にあって主として砂利、砕石等の粒状材料をもって構成された層の厚さをいう。

2 歩道についてのA1A2B1B2は、0.6メートルより大なるときは0とする。

3 歩道平板舗装についてA1A2B1B2は、対象としない。

4 A1A2B1B2部分の復旧範囲は、表層及び基層とする。

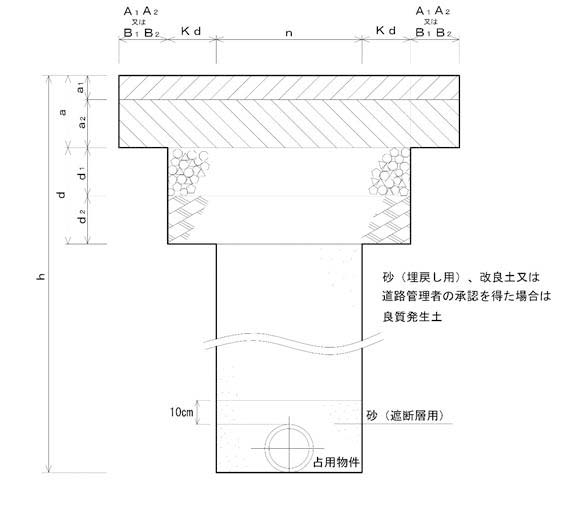

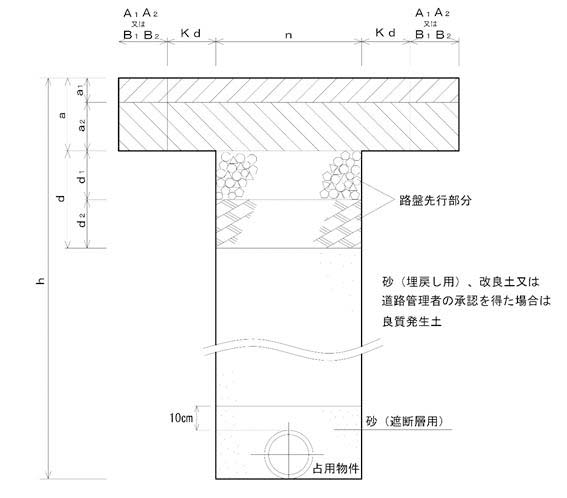

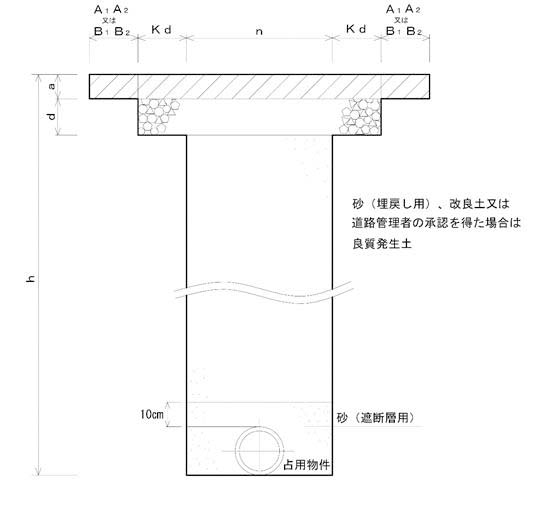

〔参考図〕埋戻し及び舗装復旧工法図

n~掘削部分の幅、Kd~影響部分の幅

a~表基層合計厚、a1~表層厚、a2~表層厚、d~路盤厚、d1~上層路盤厚、d2~下層路盤厚、h~掘削の深さ

1 車道部分の場合(高級、中級、簡易舗装)

n:掘削最小幅は60cmとし、それ以上は10cm単位に拡幅

〔注〕

1 上層路盤d1が粒状材料でない場合は、路盤厚dはd2とすること。

2 路盤材料の粒径は40mm以下であること。

2 路盤のみ掘削幅内の即時復旧(路盤先行)を認めた場合

n:掘削最小幅は60cmとし、それ以上は10cm単位に拡幅

〔注〕

1 本工法による場合は隣接する既設舗装構造が復旧舗装構造に類似していること。

2 上層路盤d1が粒状材料でない場合は、路盤厚dはd2とすること。

3 路盤材料の粒径は40mm以下であること。

3 歩道部分の場合(アスファルトコンクリート舗装、コンクリート平板舗装、れき青材表面処理)

n:掘削最小幅は50cmとし、それ以上は10cm単位に拡幅

n~掘削部分の幅、a~れき青系又はコンクリート平板舗装の厚さ

d~路盤又は敷砂の厚さ、h~掘削の深さ

〔注〕

1 平板舗装の復旧幅は、上図の範囲を満足した平板単位とする。

2 埋戻しに良質土を使用する場合は、団塊の径は10cm以下におさえること。

4 砂利・砕石道の場合

n:掘削最小幅は60cmとし、それ以上は10cm単位に拡幅

n~掘削部分の幅

d~砂利又は砕石舗設厚

h~掘削の深さ

〔注〕埋戻しに良質土を使用する場合は団塊の径は10cm以下におさえること。