○昭島市立学校文書取扱規程

昭和43年3月26日

教育委員会訓令第2号

〔注〕平成20年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 通則(第1条~第5条)

第2章 文書収受及び配布(第6条~第9条)

第3章 文書の処理(第10条~第21条)

第4章 文書の浄書及び発送(第22条~第25条)

第5章 文書の整理及び保存(第26条~第35条)

附則

第1章 通則

(目的)

第1条 この規程は、昭島市立学校(以下「学校」という。)における文書の取扱いについて、その処理の正確、迅速、円滑を期しあわせて事務能率の向上をはかることを目的とする。

(文書主任)

第2条 学校には文書主任を置くものとする。

2 文書主任は事務主事をもつてこれにあてる。但し事務主事を置かない学校にあつては、学校長が指定する教諭をもつてこれにあてる。

(文書主任の職務)

第3条 文書主任は学校長の命を受け、学校における次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書の収受、発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の整理、保管に関すること。

(4) 文書事務の改善指導に関すること。

(5) 文書の編集、製本に関すること。

(6) 簿冊の保存及び引継ぎに関すること。

(7) その他文書の処理に関し必要なこと。

(簿冊)

第4条 文書の取扱いに要する簿冊は次のとおりとする。

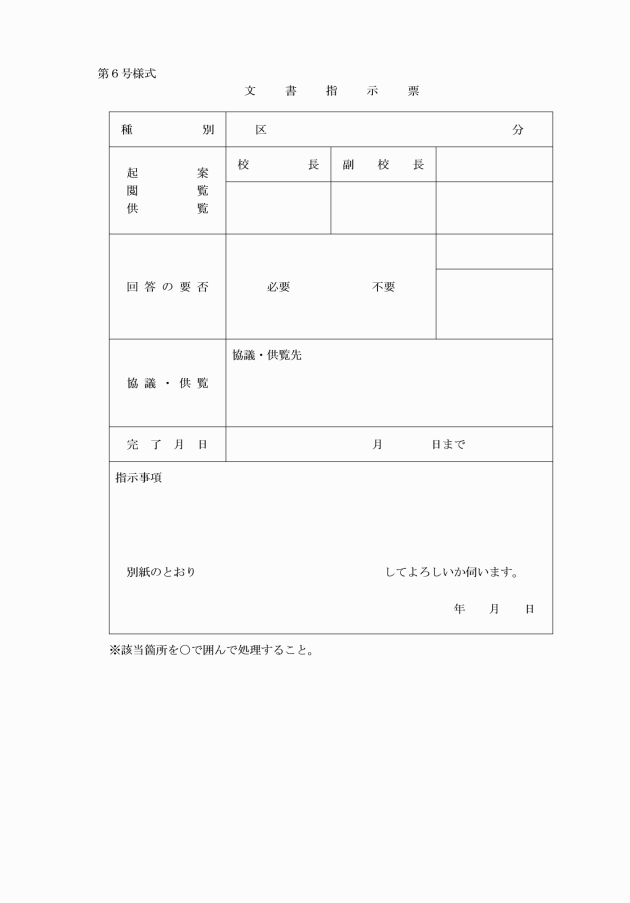

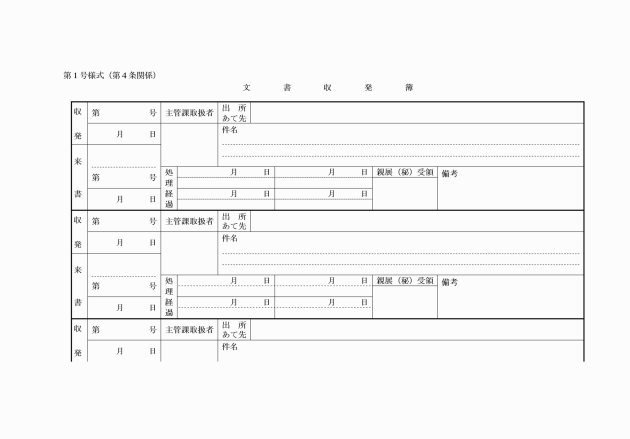

(1) 文書収発簿 (第1号様式)

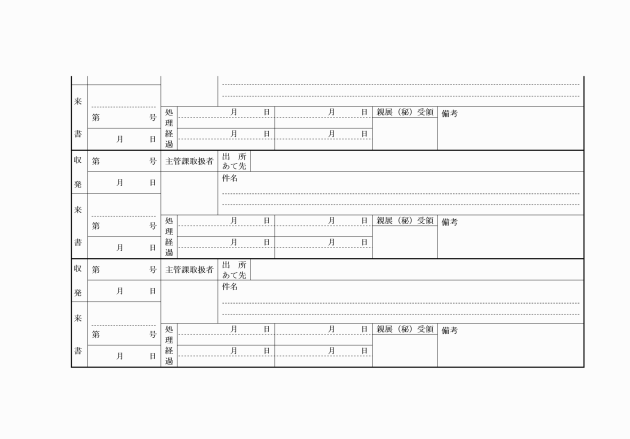

(2) 文書使送簿 (第2号様式)

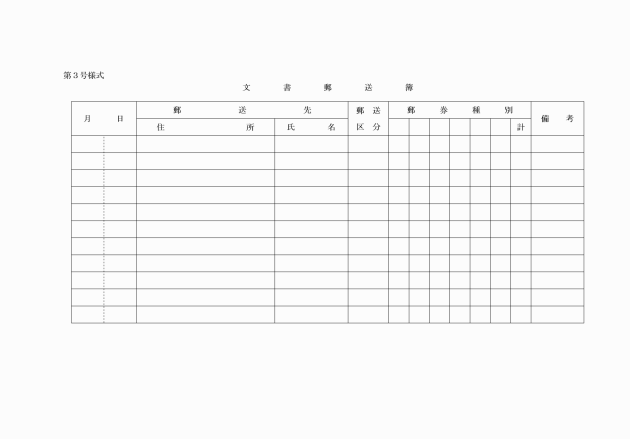

(3) 文書郵送簿 (第3号様式)

(文書の記号及び番号)

第5条 受発文書には、市名の頭文字並びに当該学校を表す文字の記号を付け、番号を記載しなければならない。

(1) 供覧だけにとどめる文書、届書(収受の日時が権利の得喪に関係あるものを除く。)及び定例的な報告書

(2) 証明に関する文書

(3) 見積書、納品書及び請求書

(4) 文書の記号及び番号を付けることを要しないように様式が定められている文書

(5) 法令の規定によつて、文書収発簿に代わるべき帳票に記載するように定められている文書

(6) 定例的で一時に多量に受発する文書

(7) 反復継続的に受発する文書で帳票化されているもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、文書の記号及び番号を付ける必要がないと学校長が認めた文書

3 第1項に定める文書の記号は、学校教育部長が学校ごとに定める。

4 文書の番号は、毎年4月1日に第1号から一連番号により付け始め、翌年3月31日に止める。

(一部改正〔平成31年教委訓令3号〕)

第2章 文書収受及び配布

(学校到達文書の収受及び配布)

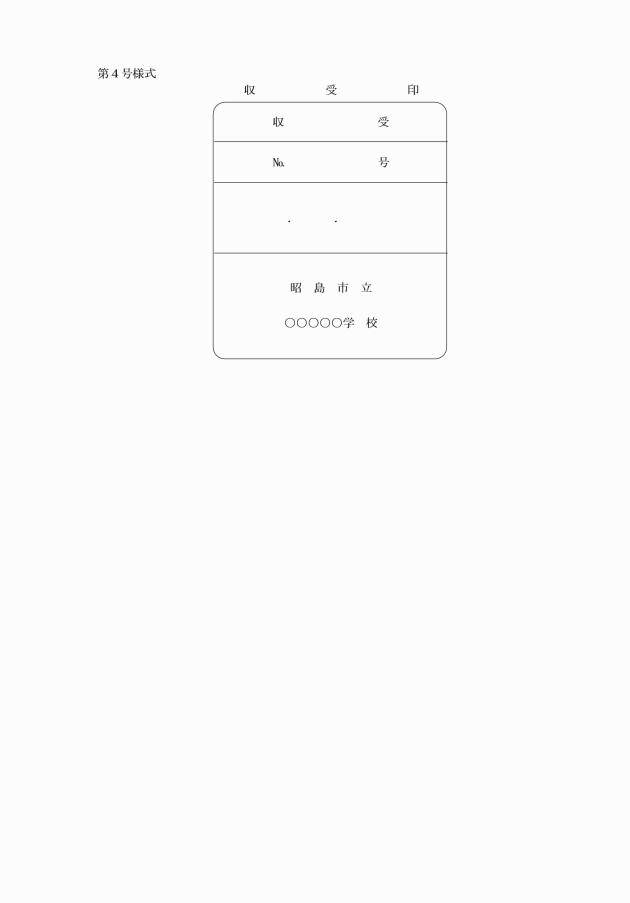

第6条 学校に到達した文書は、次の方式により文書主任において収受及び配布の手続を取らなければならない。

(2) 学校長あての親展(秘)文書は封をしたまま収受印を押し、文書収発簿に登載し親展(秘)と付記のうえ、学校長に提出すること。

(4) 学校長は、収受文書をその事案の性質によりそれぞれの担当者に配付し、処理させなければならない。

(執務時間外の到達文書の収受)

第7条 執務時間外に到達した文書は、宿日直員がそのまま保管し翌日文書主任に引継がなければならない。但し、翌日が休日等の場合には、一宿日直毎に区分結束し、交代者に引継ぎ最後の宿日直員が翌日全部を文書主任に引継ぐものとする。

(親展文書)

第8条 学校長あての親展文書が閲了後下付されたときは、文書主任は第6条の例により収受の手続をとらなければならない。

(既決箱等)

第9条 文書を処理するため、学校長は既決箱及び未決箱を備えなければならない。

第3章 文書の処理

(処理方針)

第10条 文書は総て学校長が中心となり、事務担当者において即日処理しなければならない。但し事案の性質によつて即日処理することができない事由があるときはこの限りでない。

2 施行期日の予定されるものは、決裁を受ける余裕をおいて起案し、必要な審議の機会を失わないように努めなければならない。

(起案)

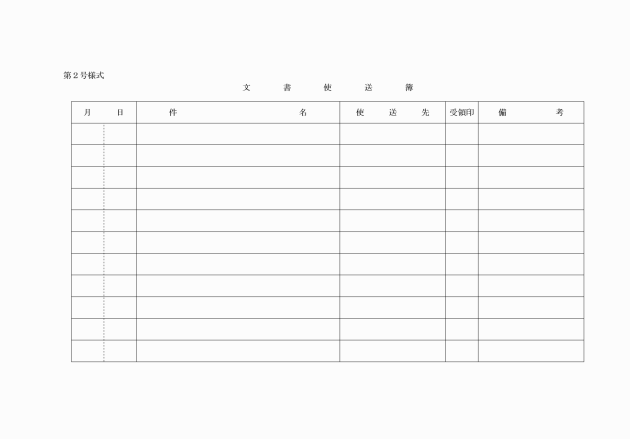

第11条 総て事案の処理は文書による。

2 文書の起案は別に定める回議様式及び公文例により平易明確に起案しなければならない。

3 軽易な文書は、回議用紙を用いず、指示票を用い、若しくは文書の余白がある場合はその余白を利用して処理し、又は電話その他便宜の方法により行い、文書の照復を省略することができる。ただし、電話その他便宜の方法によつて処理した場合は、その処理状況を必ず明らかにしておかなければならない。

4 条例により取扱う文書は、一定の簿冊により処理することができる。

(関係書類の添付)

第12条 起案文書には起案の理由及び事案の経過を明らかにする関係書類を添えなければならない。

第13条 削除

(特別取扱方法)

第14条 回議文書には、事案の性質により「至急」「秘」等と朱書をもつて欄外上部に表示し、機密文書は封筒に入れてその旨を表示しておかなければならない。

(文書の発信者名)

第15条 校外へ発送する文書は校長名を用いる。但し事案により学校名を用いることができる。

2 校内文書には職名のみを用い氏名等は省略することができる。

第16条 削除

第17条 削除

(回議文書の処理)

第18条 回議文書は総て流れ方式によるものとし、特に臨時急施を要する文書、機密その他重要な文書は事務担当者が持廻りすることができる。

(秘密又は緊急事案の処理)

第19条 機密又は緊急を要する文書は学校長の指揮を受けて通常の手続によらず便宜に処理することができる。但し事後に所定の手続をとらなけらばならない。

第20条 削除

(未処理事件の調査及び報告)

第21条 文書主任は毎月1回未処理文書を調査しこれを学校長に報告しなければならない。

2 学校長は前項の報告を受けた場合に必要があると認めたときは文書主任をして処理状況を調査させることがある。

第4章 文書の浄書及び発送

(通則)

第22条 文書の浄書、照合、公印の押印及び発送は文書主任において取り扱わなければならない。但し臨時急施を要するもの及び機密に属する文書については、学校長が別に取り扱うものとする。

2 文書の浄書は事務担当者をして取り扱うことができる。

(浄書及び照合)

第23条 決裁済の文書で浄書を要するものは、即日浄書しなければならない。

2 浄書した者は回議文書の浄書欄に押印しなければならない。

3 浄書文書は浄書後直ちに回議文書と照合しなければならない。

4 照合した者は回議文書照合欄に押印しなければならない。

(公印)

第24条 浄書済みの文書は、昭島市教育委員会公印規程(昭和42年昭島市教育委員会訓令第4号)の定めるところにより公印を押さなければならない。但し、軽易な文書については、公印を省略することができる。

(発送)

第25条 発送を要する文書は直ちに使送、郵送または集配に区分し使送または郵送するものは文書使送簿または、文書郵送簿にそれぞれ所要事項を記載し発送しなければならない。

2 発送した者は、回議文書の発送欄に押印しなければならない。

第5章 文書の整理及び保存

(整理及び保存)

第26条 文書は常に整理し重要なものは非常災害時に際しいつでも持出しのできるようにあらかじめ準備し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にしなければならない。

(事務担当者の文書の整理及び引継)

第27条 事務担当者は受け取つた文書は未着手文書、懸案文書に区分整理しておき、文書が完結したときは直ちに文書主任に引継ぎ自己の手許においてはならない。

(完結文書の整理)

第28条 文書主任は完結文書を必要に応じて活用に供されるよう仕分け整理しておかなければならない。

(保存年限)

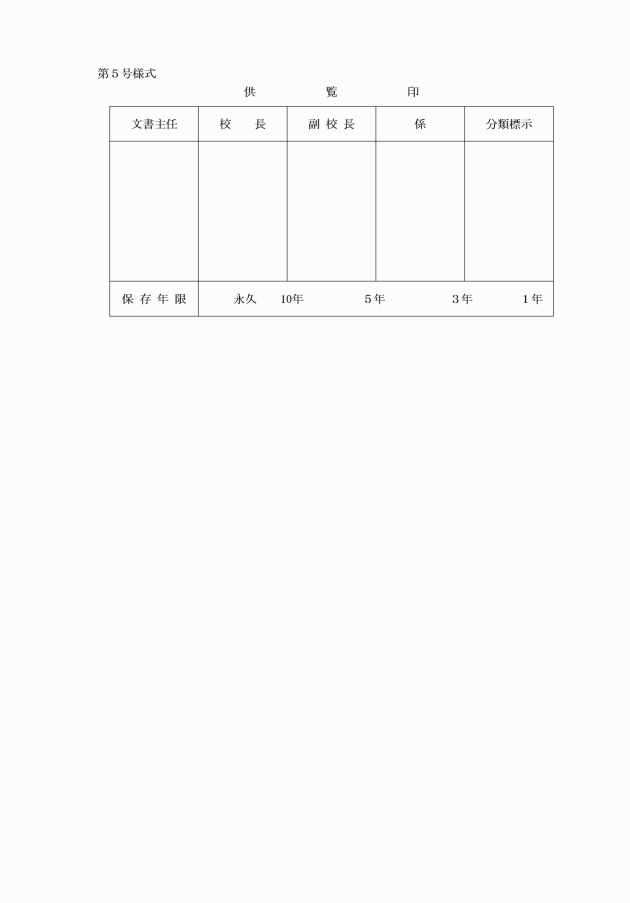

第29条 文書の保存年限は次の4種としてその分類は別表の文書分類表のとおりとする。

永久保存

10年保存

5年保存

3年保存

1年保存

(保存年限の特例)

第30条 学校長は前条の規定によりがたいと認めたときは、文書の保存年限を変更することができる。

(保存年限の計算)

第31条 文書の保存年限の計算は、その完結した日の属する会計年度(以下「年度」という。)の翌年度初めから起算する。

(完結文書の編集及び製本)

第32条 完結文書は別表の文書分類表に基づき文書主任において次の要領により編集及び製本しなければならない。

(1) 編集は年度によつて区別すること。

(2) 2以上の完結文書が相互にきわめて密接な関係にある場合で保存年限を異にするときは、その長期のものにより編集及び製本すること。

(3) 表紙には名称、年度、分類番号及び学校名を記載すること。

(4) 索引目次を付けること。

(5) 1簿冊に製本することができないときは、適宜分冊すること。

(6) 紙数の都合によつては2年度以上にわたる分を1冊とすることができる。この場合においては区分紙を差し入れ年度の区分を明らかにすること。

(7) 年度を越えて処理した文書はその事案が完結した年度の分に製本すること。

(製本の方式等)

第33条 保存文書の製本の厚さ8糎を限度とし「○○学校公文」の印を押して文書主任において一定の場所に整理保管しておかなければならない。但し5年以下の保存文書については、製本を省略することができる。

(供覧及び閲覧)

第34条 保存文書を供覧又は閲覧しようとするものは文書主任の許可を受けなければならない。

(廃棄)

第35条 保存文書が保存年限を経過したときは、文書主任は事務担当者に合議のうえ学校長の決裁を得て廃棄するものとする。

2 保存年限を経過した文書でなお必要があると認めるものは更に年限を定めてこれを保存することができる。

3 文書の廃棄を決定したときは廃棄印を押し適宜裁断、溶解、焼却等の処置を講じなければならない。

附則

この訓令は、昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和50年3月22日教委訓令第2号)

1 この訓令は、昭和50年4月1日から適用する。

2 この訓令施行の際、既に調整した供覧印は、当分の間、なお使用することができる。

附則(平成7年10月20日教委訓令第1号)

1 この訓令は、平成7年11月1日から施行する。

2 改正前の学校文書取扱規程により調整した用紙で現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

附則(平成11年3月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日教委訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成31年教委訓令3号〕)

(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)

(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)