○昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月29日

教育委員会規則第2号

〔注〕平成18年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年昭島市条例第12号。以下「条例」という。)第3条ただし書及び第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)及び公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「令」という。)の例による。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) 200円(経験年数が10年以上16年未満の学校医及び学校歯科医(以下「特定経験年数学校医等」という。)の扶養親族たる配偶者 100円)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 300円

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる孫 100円)

(4) 60歳以上の父母及び祖父母 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる父母及び祖父母 100円)

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる弟妹 100円)

(6) 重度心身障害者 200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる重度心身障害者 100円)

(一部改正〔平成18年教委規則2号・19年5号・29年1号〕)

(補償基礎額の限度額)

第4条 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という。)に係る前条の規定による補償基礎額が、長期療養者の休業補償を受けるべき学校医等の休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日における年齢に応じ昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の教育長が定める額は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第4条の3第1項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。

2 前項の教育長が定める額は、国家公務員災害補償法第4条の4第1項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。

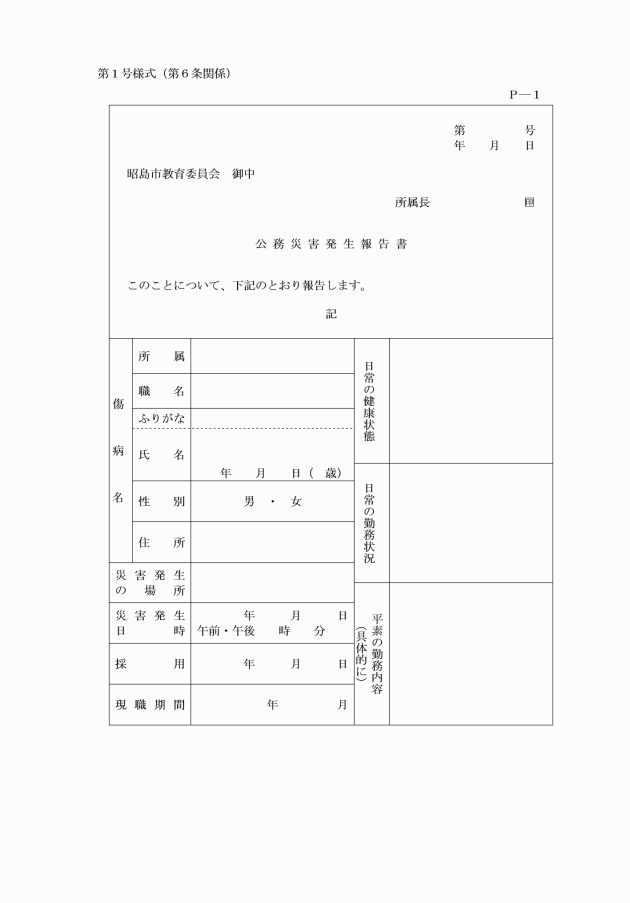

(災害の報告)

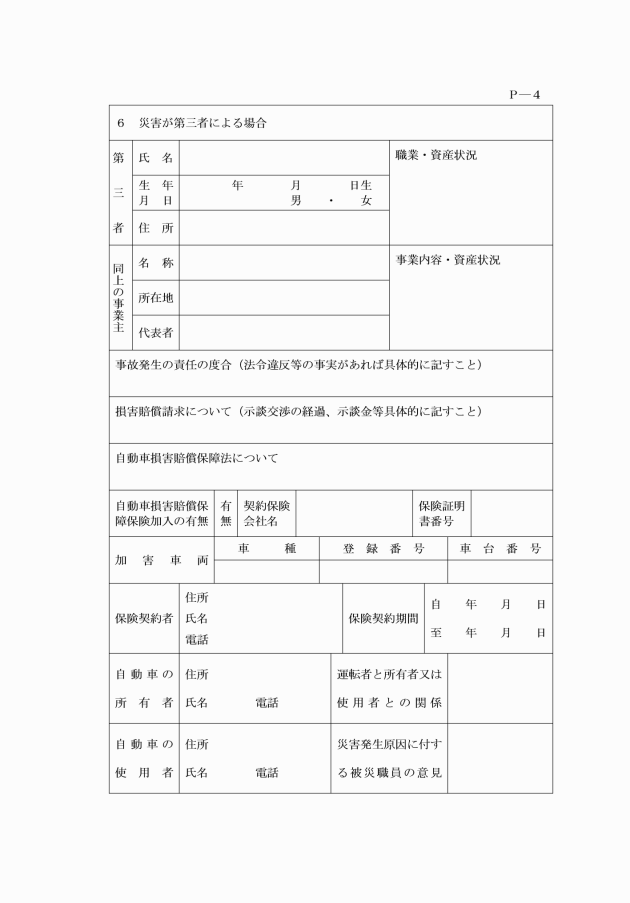

第6条 昭島市立学校の校長(以下「校長」という。)は、学校医等が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、それが公務によるものと認められるときは、直ちに公務災害発生報告書(第1号様式)に次の事項を記載した書類を添えて昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

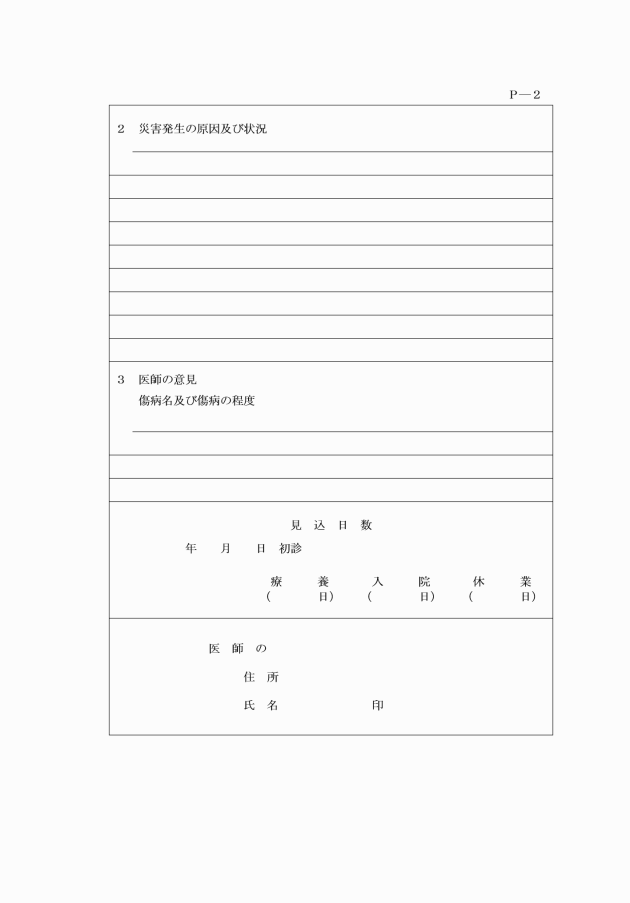

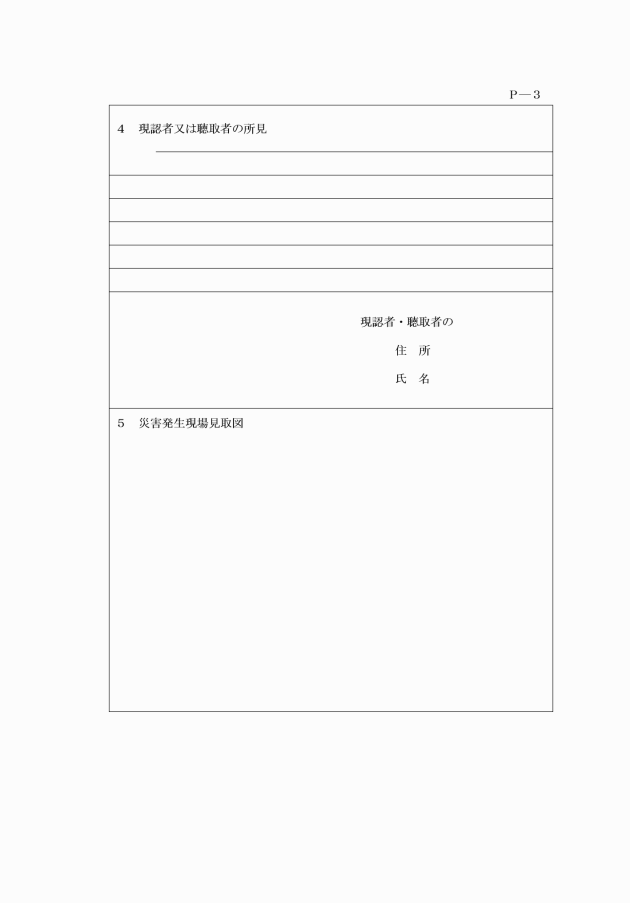

(1) 公務上の災害と認められる理由

(2) 公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項

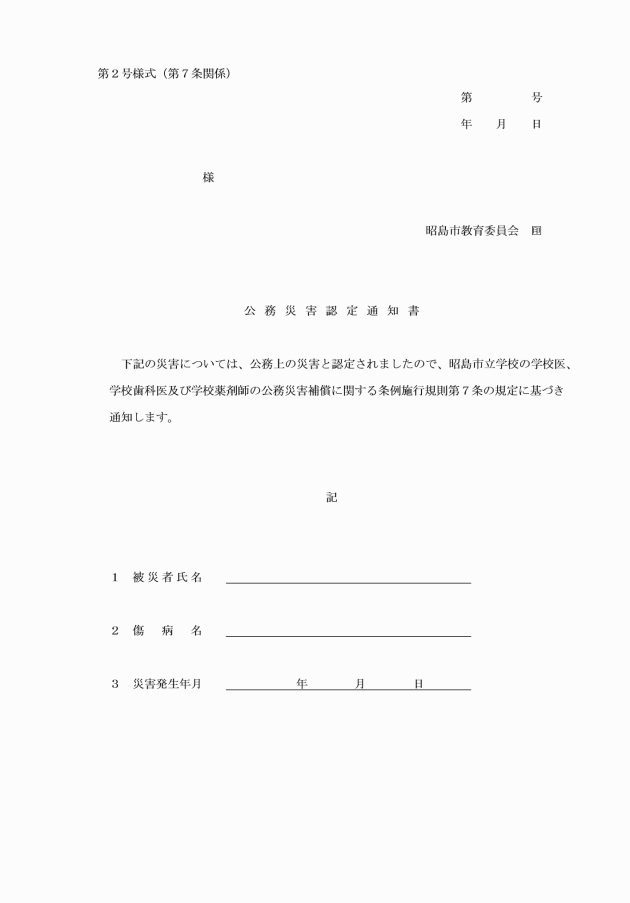

2 教育委員会は、令第10条第1項後段(令第15条第6項において準用する場合も含む。)、令第11条第1項後段又は令第20条の規定により補償を受けるべき者が生じたときは、当該補償を受ける権利を有する旨を書面でその者に通知するものとする。令第8条第2項の規定の適用を受ける胎児が出生したことにより遺族補償年金を受ける権利を有する者となった場合においても、同様とする。

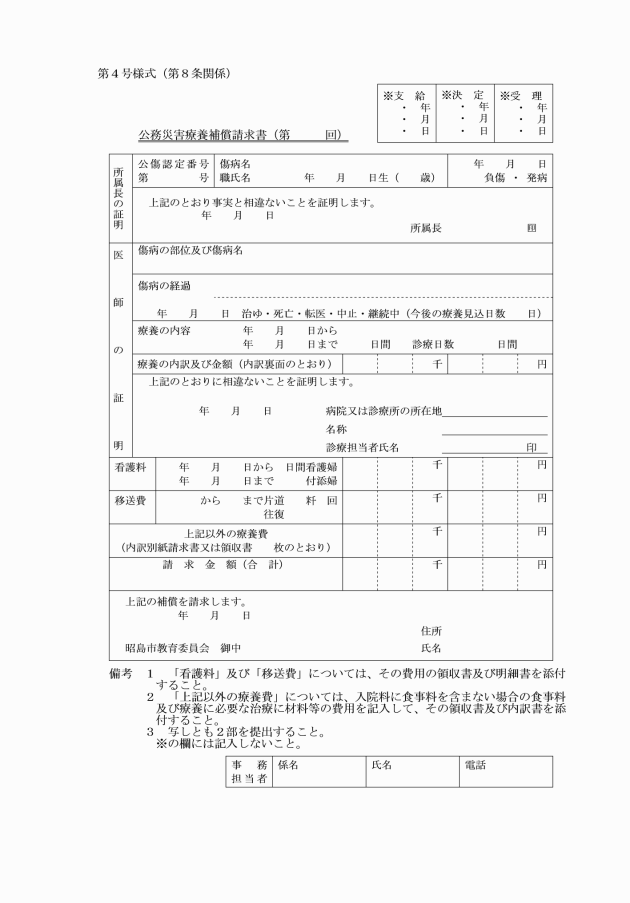

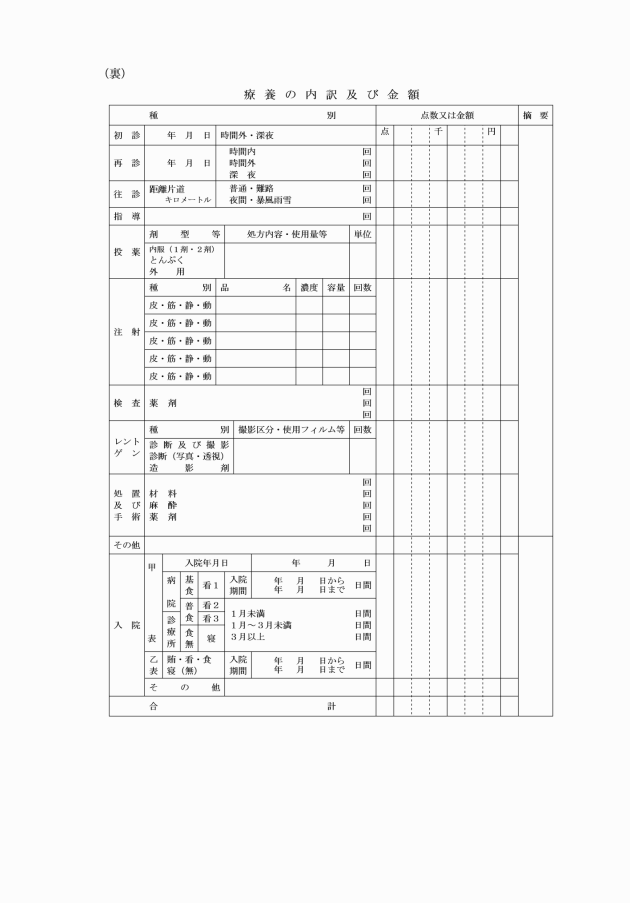

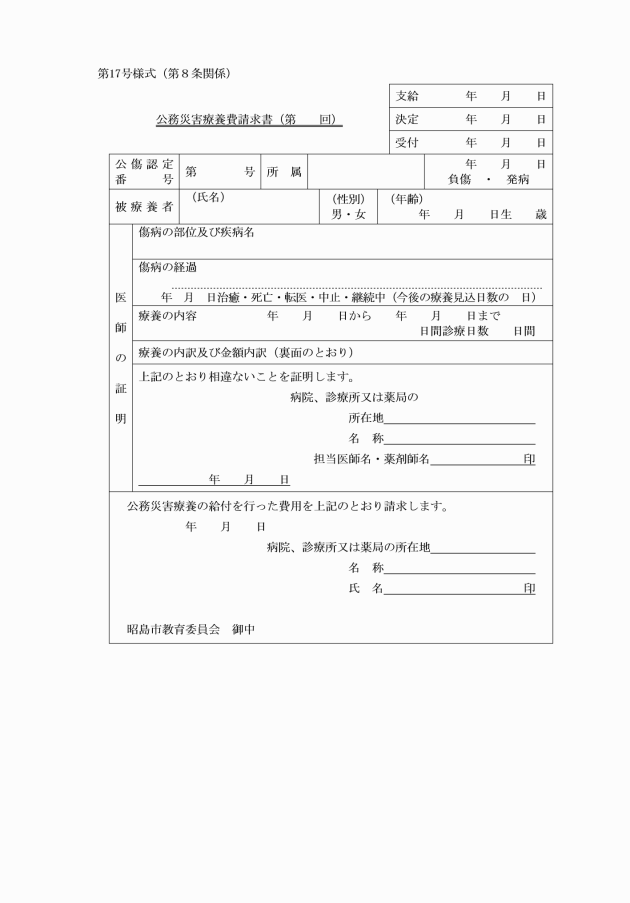

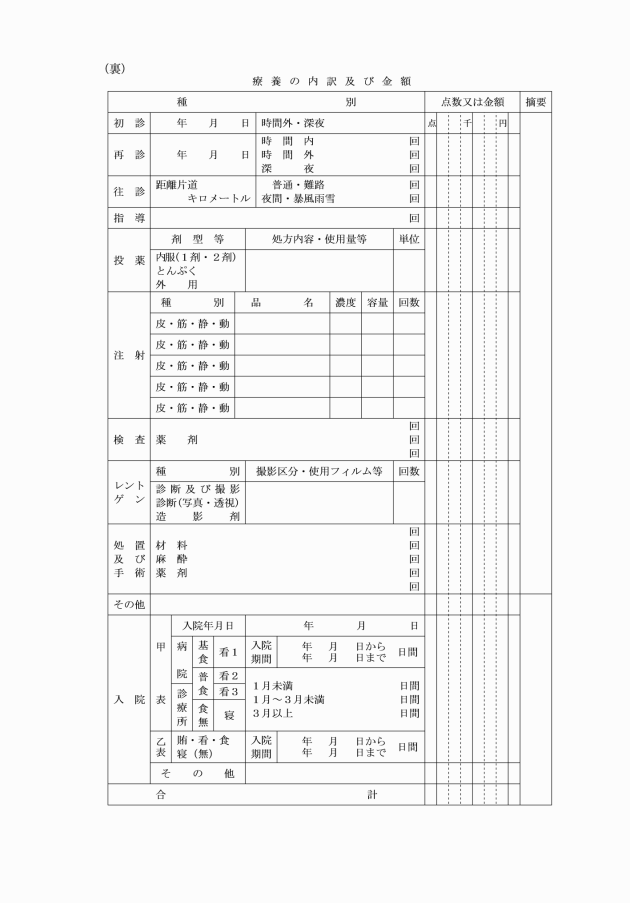

(1) 療養補償 公務災害療養補償請求書(第4号様式)

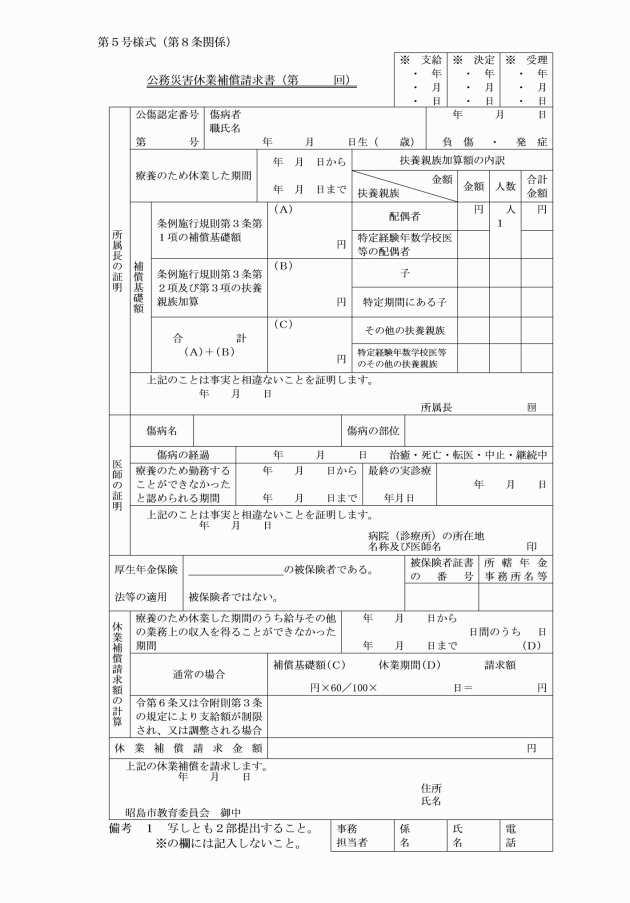

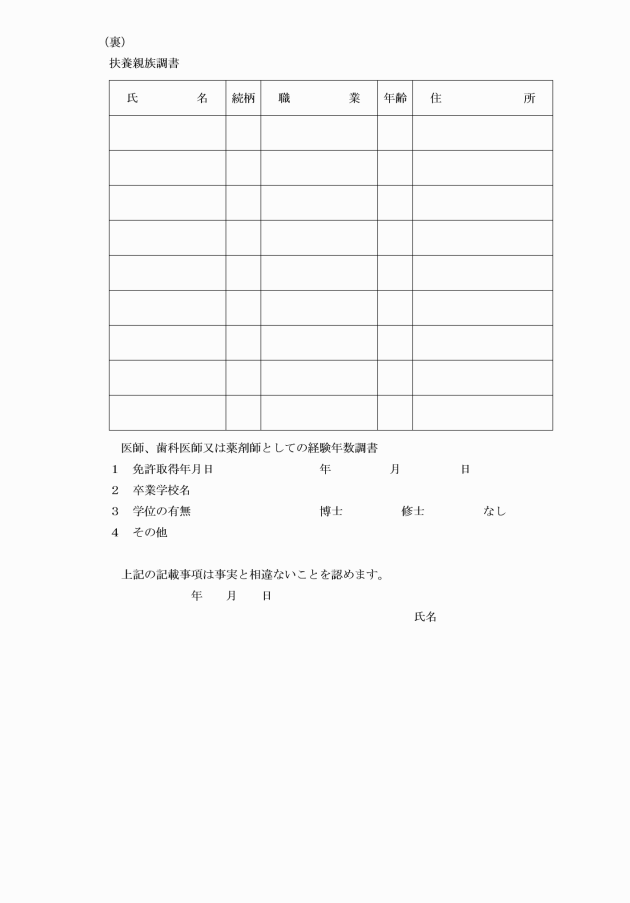

(2) 休業補償 公務災害休業補償請求書(第5号様式)

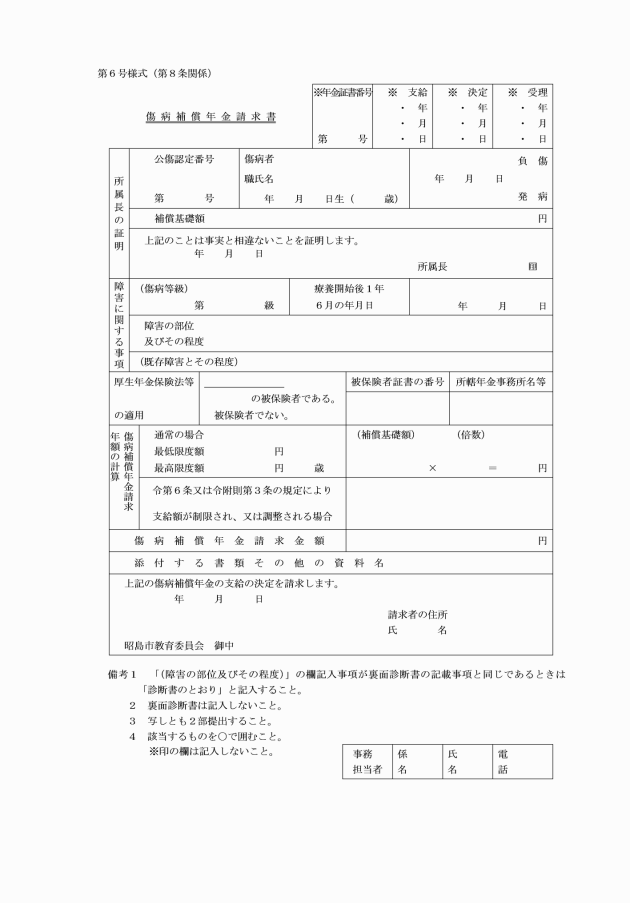

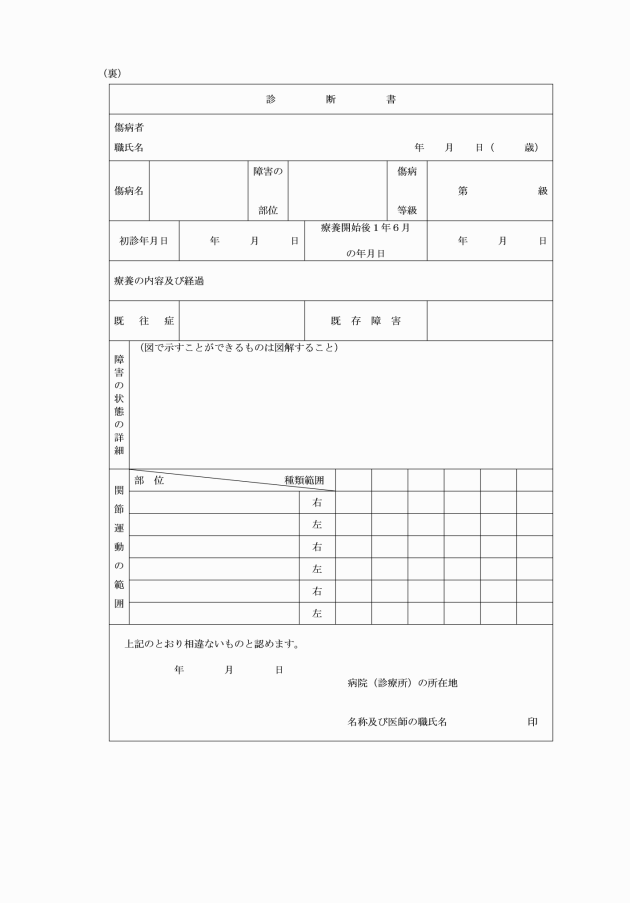

(3) 傷病補償 傷病補償年金請求書(第6号様式)

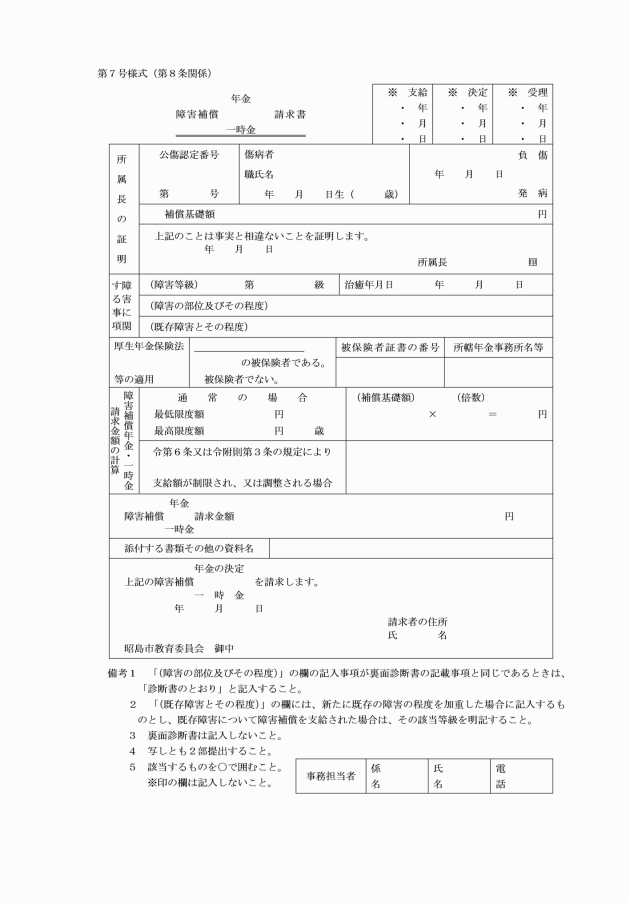

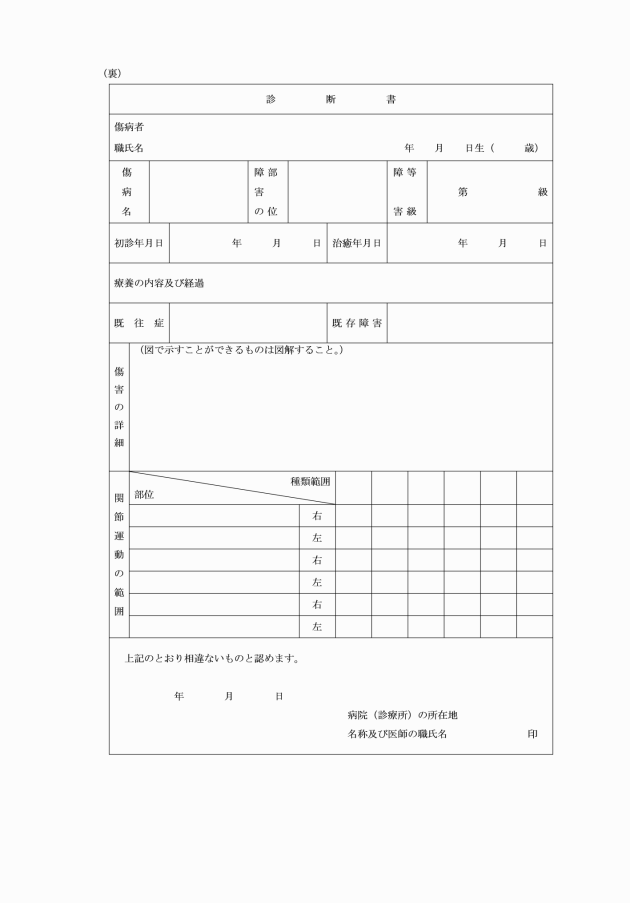

(4) 障害補償 障害補償年金・一時金請求書(第7号様式)

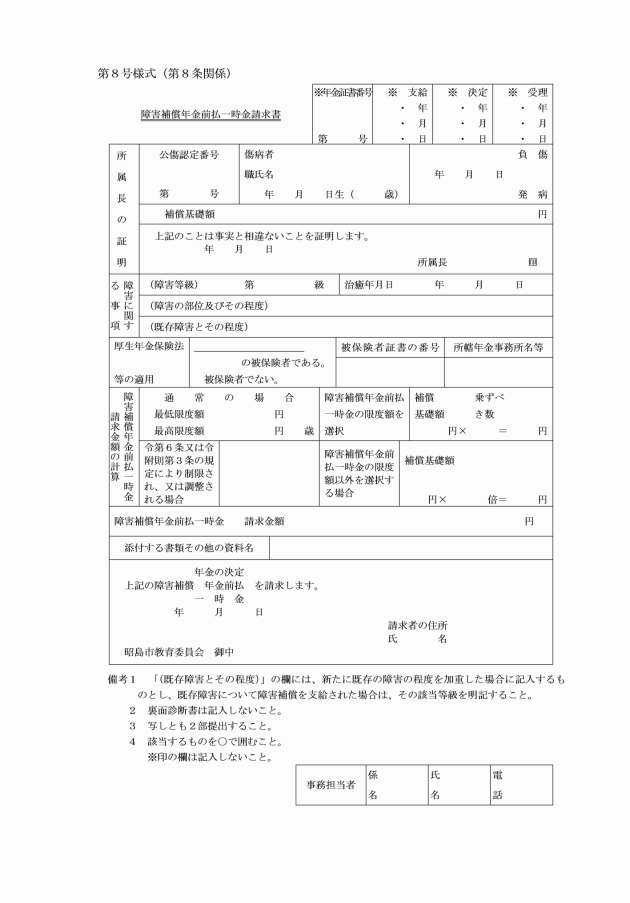

(5) 障害補償年金前払一時金 障害補償年金前払一時金請求書(第8号様式)

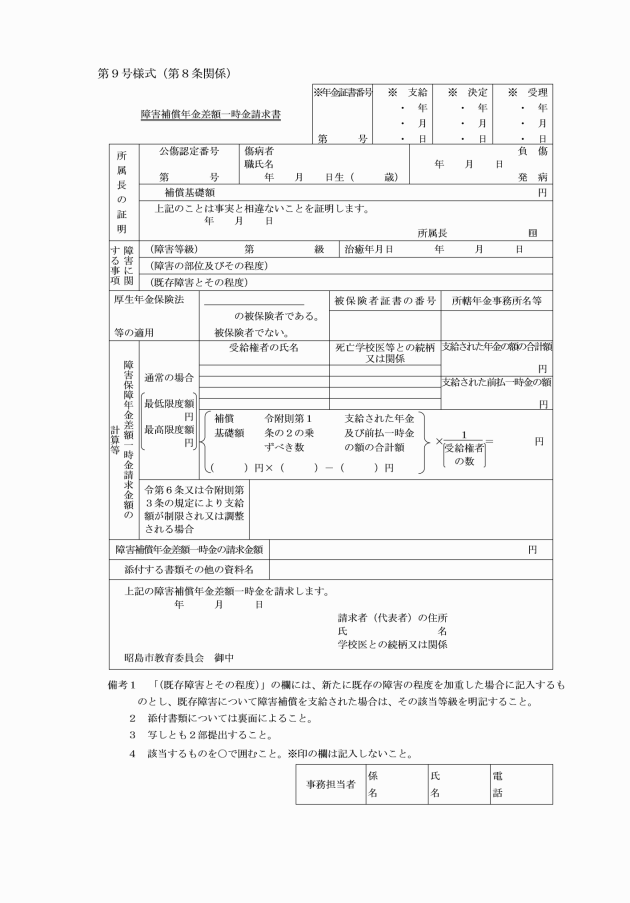

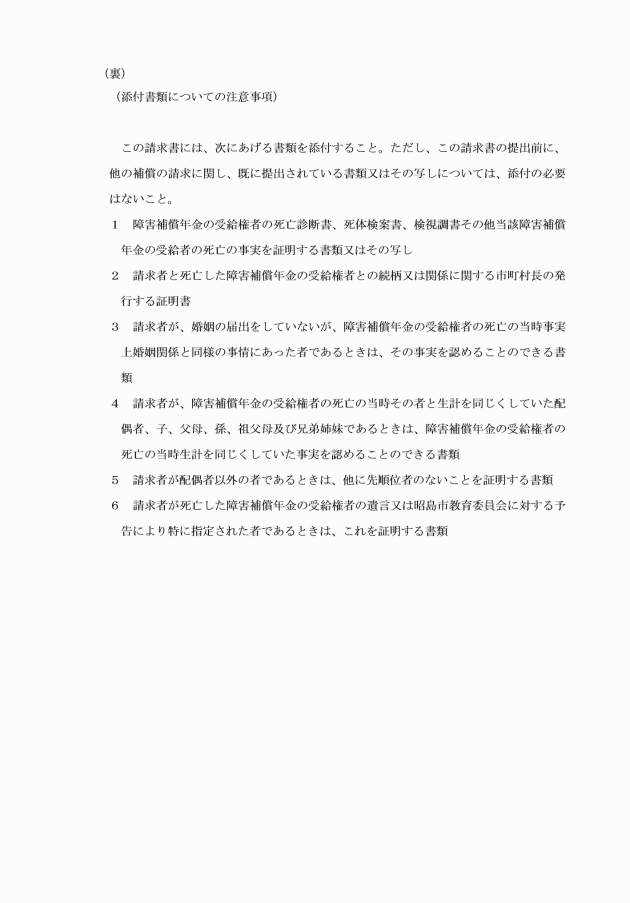

(6) 障害補償年金差額一時金 障害補償年金差額一時金請求書(第9号様式)

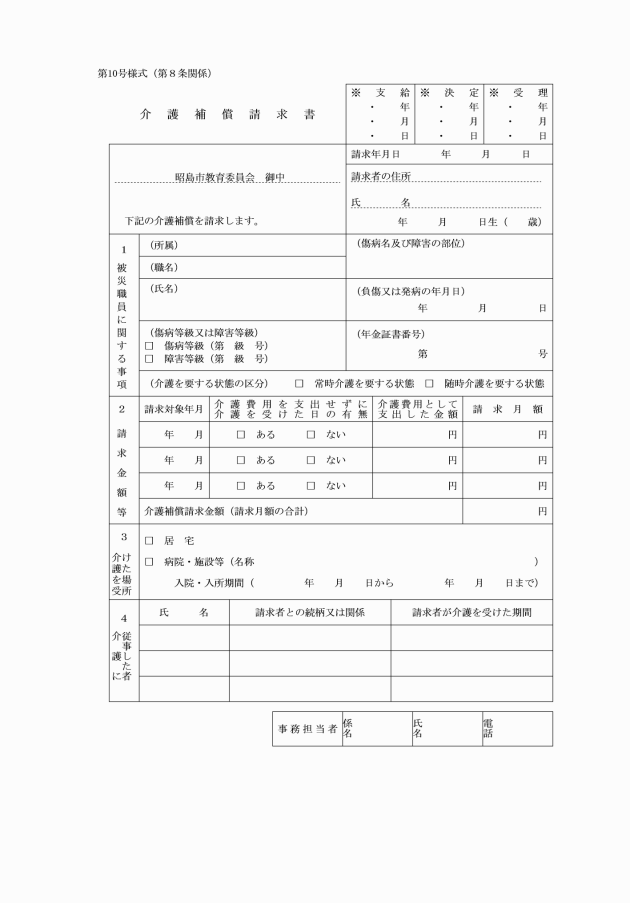

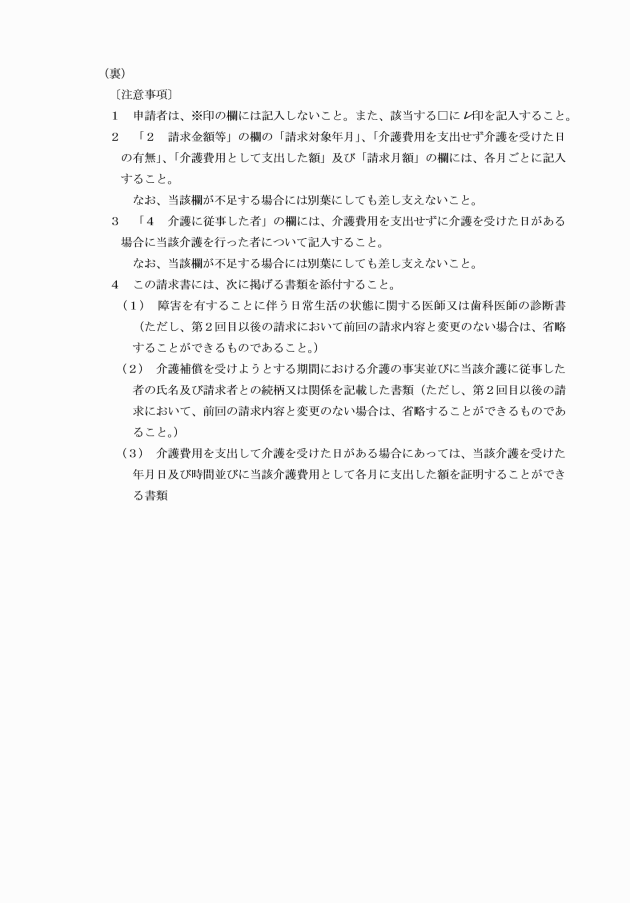

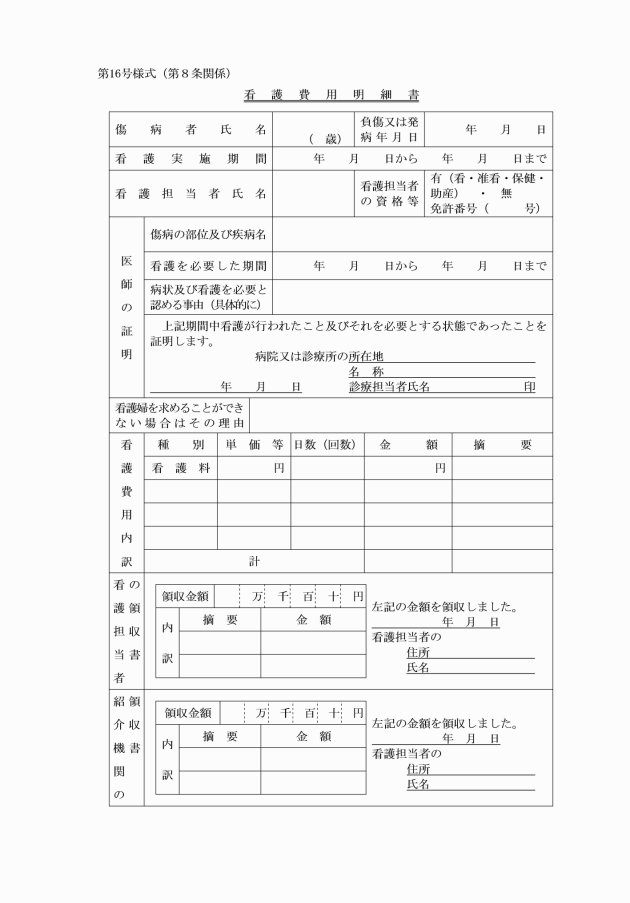

(7) 介護補償 介護補償請求書(第10号様式)

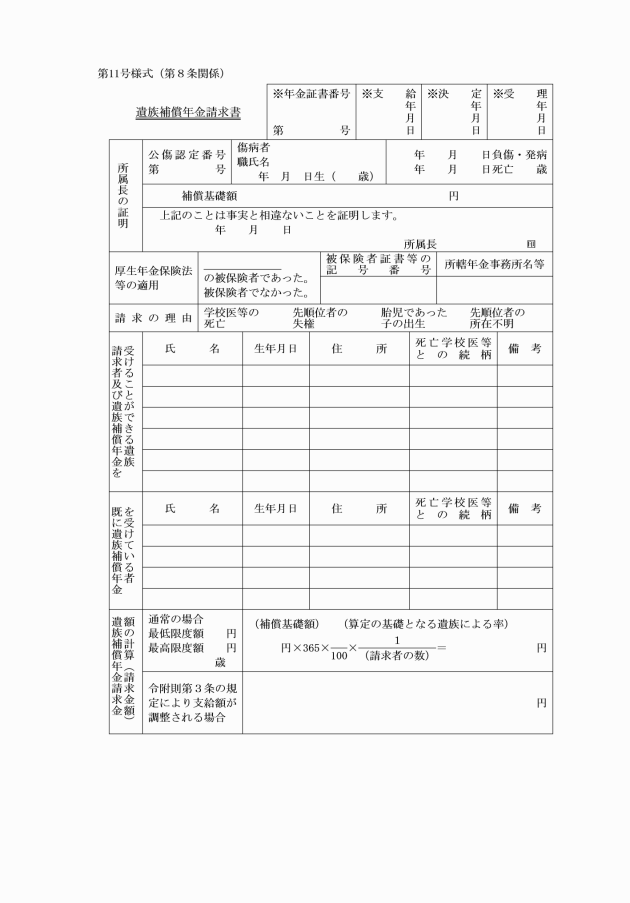

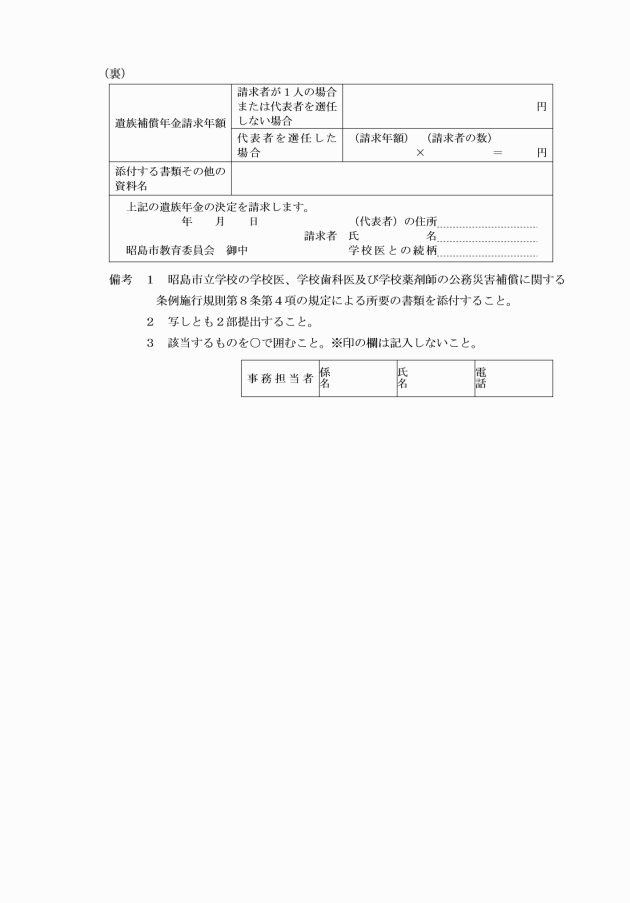

(8) 遺族補償 遺族補償年金請求書(第11号様式)

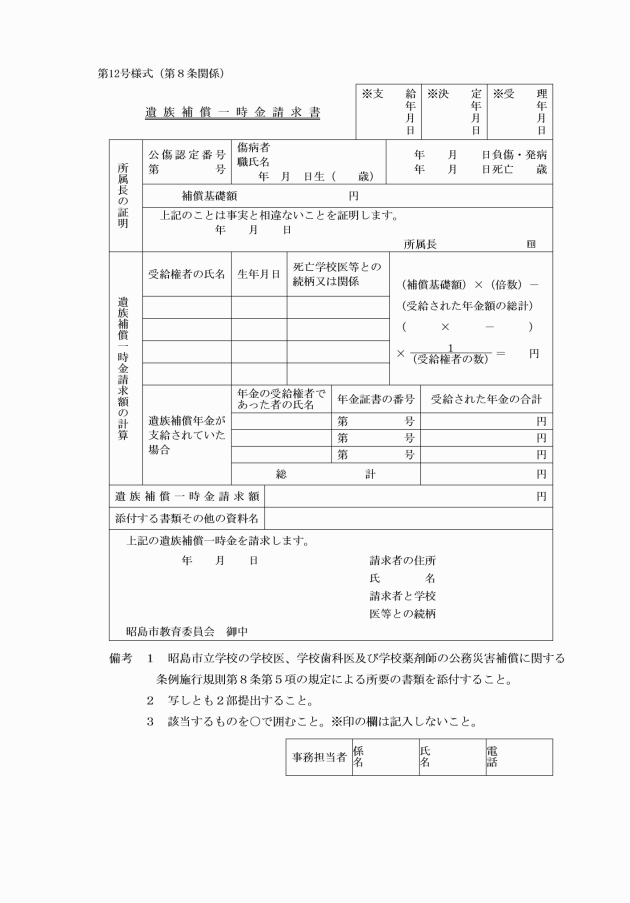

(9) 遺族補償一時金 遺族補償一時金請求書(第12号様式)

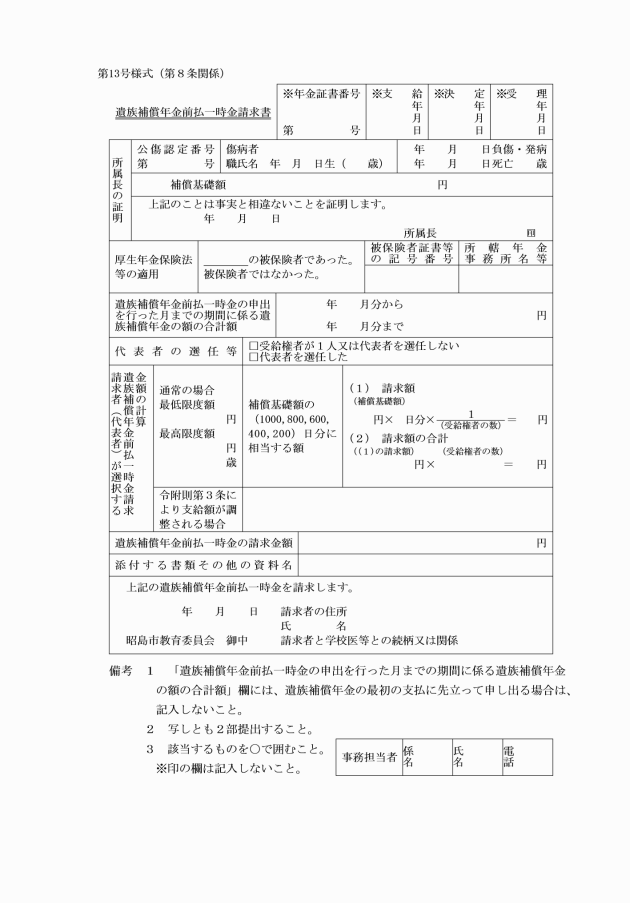

(10) 遺族補償年金前払一時金 遺族補償年金前払一時金請求書(第13号様式)

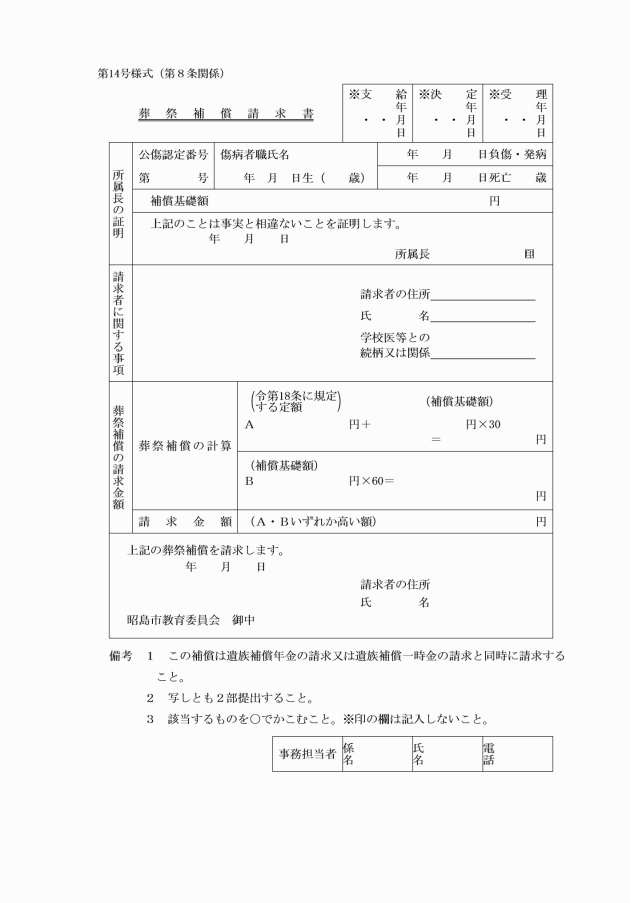

(11) 葬祭補償 葬祭補償請求書(第14号様式)

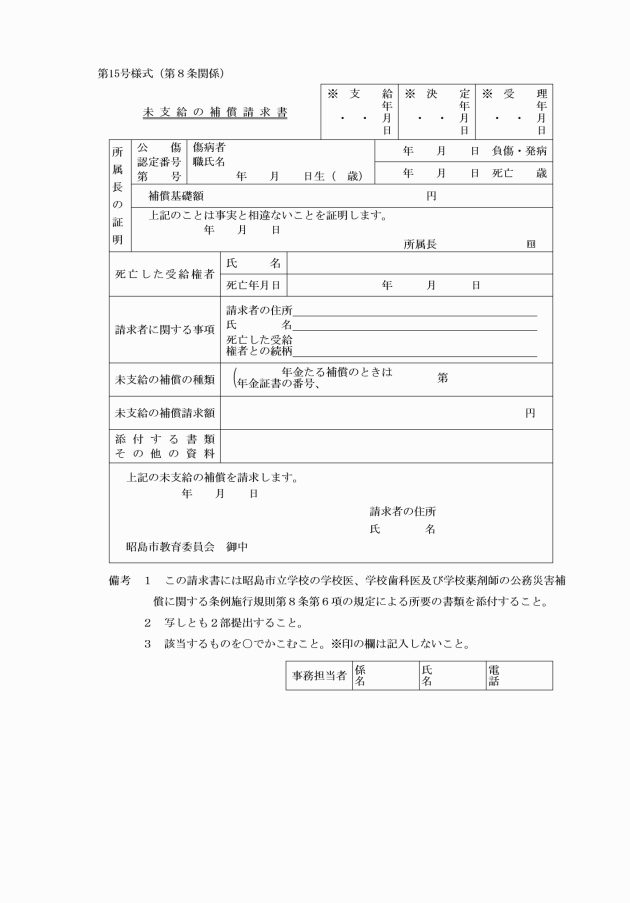

(12) 未支給の補償 未支給の補償請求書(第15号様式)

4 遺族補償年金請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、遺族補償年金受給権者の変更に伴う請求の場合には第1号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 学校医等の死亡診断書等学校医等の死亡の事実及びその死亡が公務上の事由によるものであることを証明する書類又はその写し

(2) 遺族補償を受けようとする者(以下「遺族補償請求者」という。)及び遺族補償請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族(以下「その他の遺族」という。)の氏名及び死亡学校医等との続柄に関する区市町村長の発行する証明書

(3) 遺族補償請求者及びその他の遺族が学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(4) 遺族補償請求者が、婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上学校医等と婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(5) 遺族補償請求者又はその他の遺族が令第8条第1項第4号に定める障害の状態にある者であるときは、その者が学校医等の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあることを証明する医師の診断書その他の書類

(6) その他の遺族が遺族補償請求者と生計を同じくしているときは、その事実を認めることのできる書類

5 遺族補償一時金請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、令第12条第1項第2号の規定により遺族補償年金受給権者の消滅に伴う請求の場合には第1号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 学校医等の死亡診断書等学校医等の死亡の事実及びその死亡が公務上の事由によるものであることを証明する書類又はその写し

(2) 遺族補償請求者と死亡学校医等との続柄又は関係に関する区市町村長の発行する証明書

(3) 遺族補償請求者が、婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上学校医等と婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(4) 学校医等の死亡に係る遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、遺族補償請求者に令第13条の規定による先順位者のないことを証明する書類

(5) 遺族補償請求者が令第13条第1項第2号の規定に該当する者であるときは、学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(6) 遺族補償請求者が令第13条第1項第3号の規定に該当する者であるときは、学校医等の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

(7) 遺族補償請求者が令第13条第3項に規定する特に指定された者であるときは、これを証明する書類

6 未支給の補償請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、未支給の補償請求者(以下「未支給請求者」という。)が遺族補償請求者であるときは第1号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者(以下「死亡受給権者」という。)の死亡診断書等死亡受給権者の死亡を証明する書類又はその写し

(2) 未支給の補償が遺族補償年金以外の補償であるときは、次に掲げる書類

ア 未支給請求者と死亡受給権者との続柄に関する区市町村長の発行する証明書

イ 未支給請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを認めることのできる書類

ウ 未支給請求者が、婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(3) 未支給請求者が配偶者以外の者であるときは、令第20条第2項の規定による先順位者のないことを証明する書類

(4) 死亡受給権者が死亡前に有していた第1項の規定による補償請求をしていなかったときは、当該請求を行うために必要な書類

(補償の支給方法)

第9条 教育委員会は、前条第1項各号に規定する補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、速やかに請求者に対して、その支給に関する通知をするとともに、補償を行うものとする。

(療養補償及び休業補償の支給方法)

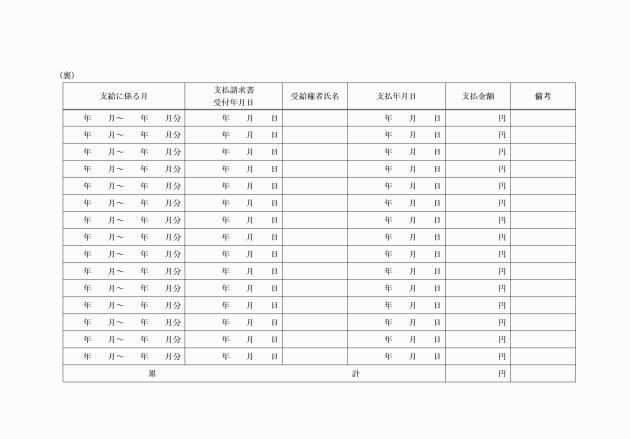

第10条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給する。

(年金たる補償の支払請求の方法)

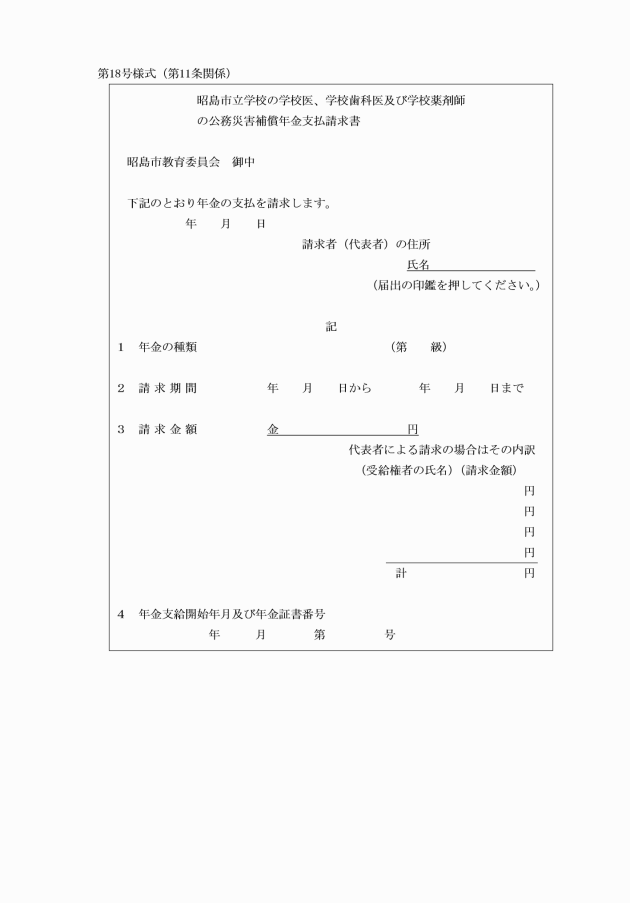

第11条 年金たる補償の支給を受けようとする者は、当該補償を受けるべき事由の生じた日の属する月の翌月以降、令第16条第3項の規定によるそれぞれの支払期月の前月の末日までに、年金支払請求書(第18号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

(年金たる補償の額を改定した場合の通知)

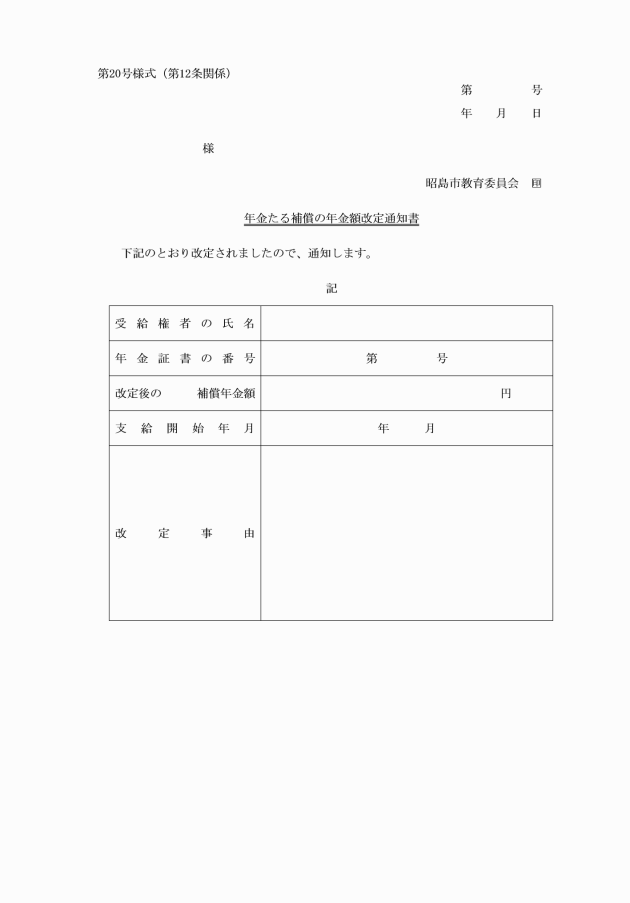

第12条 教育委員会は、年金たる補償の額の改定を行った場合には、当該年金たる補償の受給権者に年金たる補償の年金額改定通知書(第20号様式)により速やかにその旨を通知するものとする。

(障害補償年金等の支給停止の終了の通知)

第13条 教育委員会は、令附則第1条の3第5項(令附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の支給の停止が終了したときは、速やかにこれに係る障害補償年金受給権者又は遺族補償年金受給権者にその旨を通知するものとする。

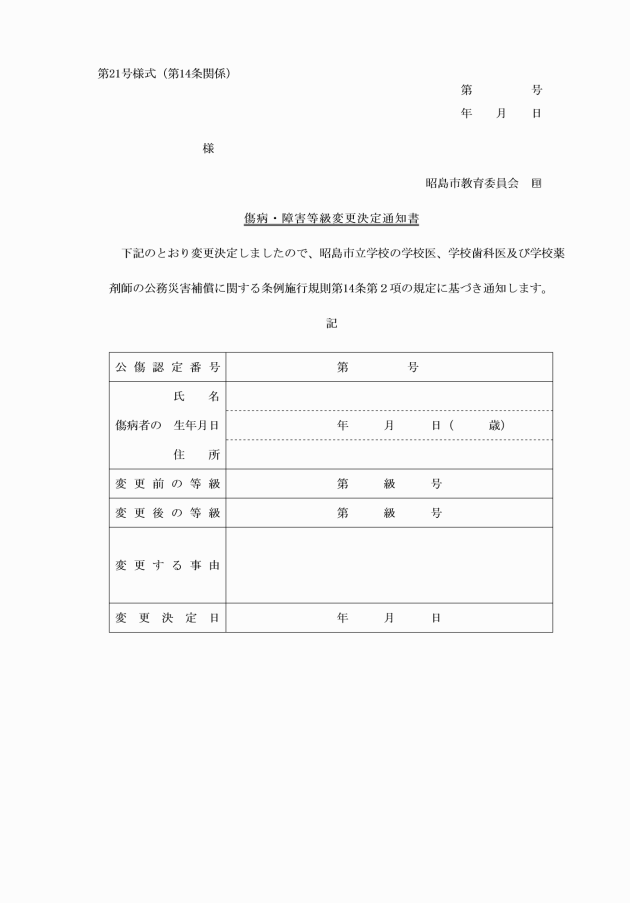

(傷病補償年金又は障害補償年金を受ける者の傷病等級又は障害等級の変更の決定及び通知)

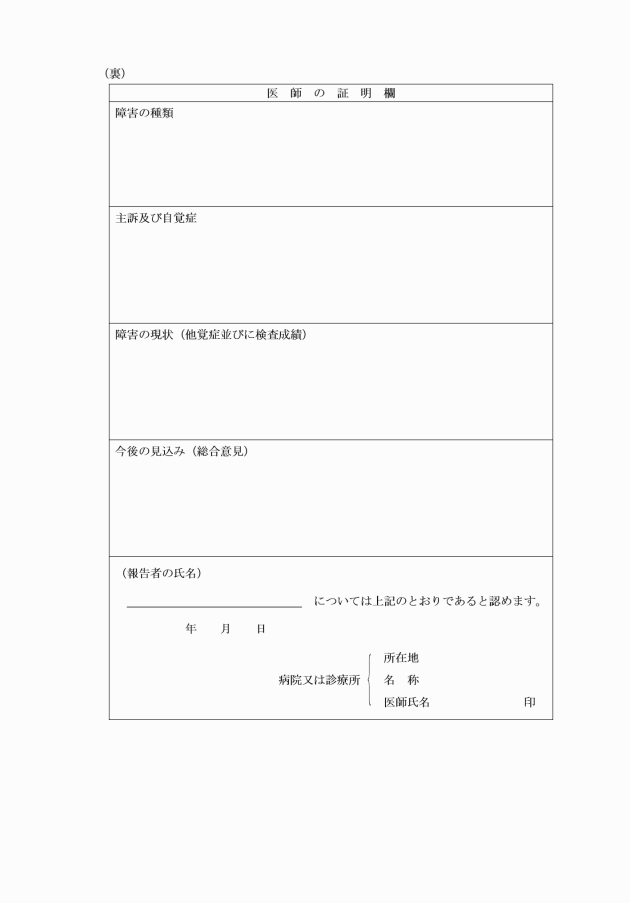

第14条 教育委員会は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける者の申請に基づき又は職権により、令第4条の2第3項又は第5条第7項の規定による傷病補償又は障害補償を行う場合は、医師の診断書その他の資料に基づいて、傷病等級又は障害等級の変更の決定を行うものとする。

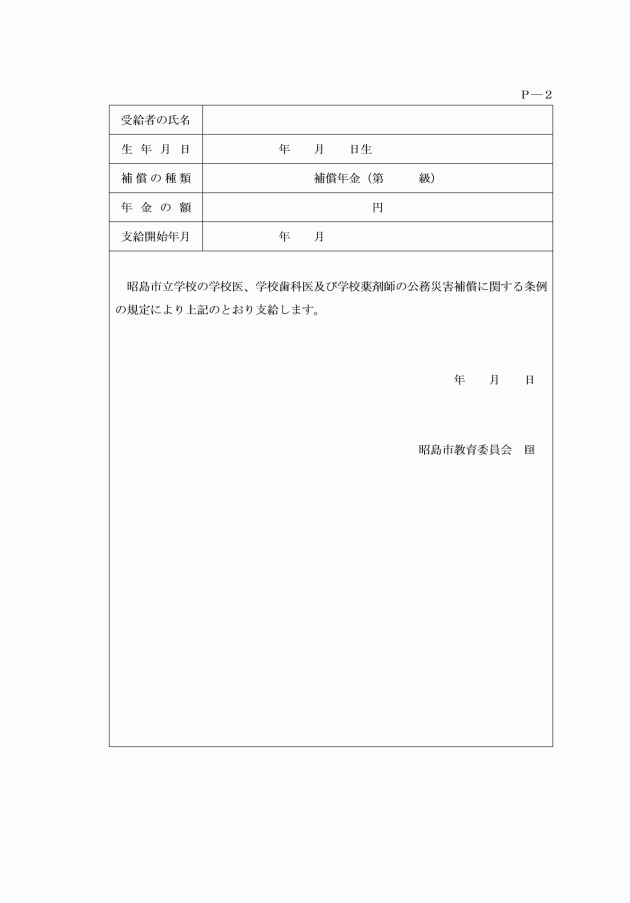

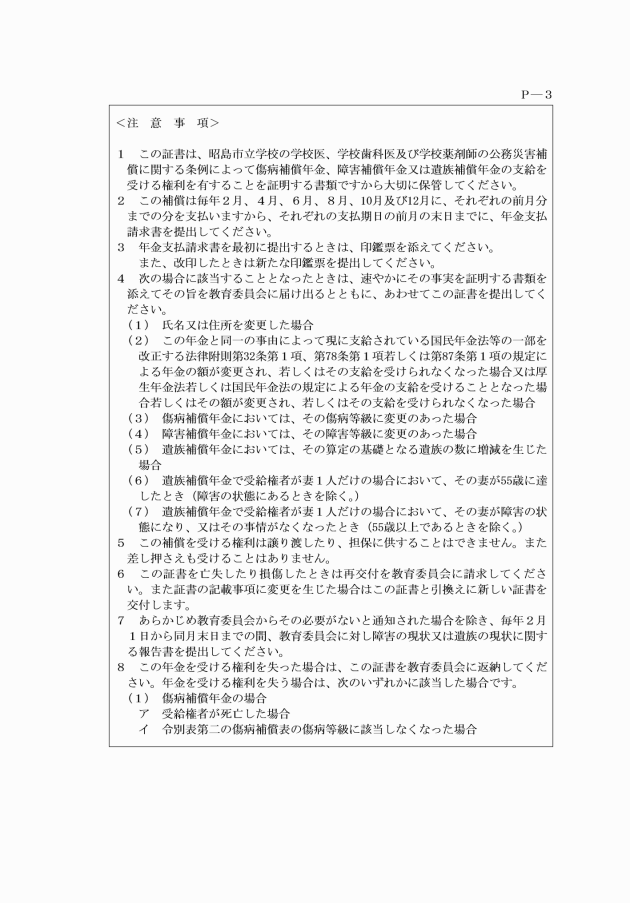

(年金証書)

第15条 教育委員会は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(第22号様式)を交付するものとする。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項(年金の額を除く。)を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付するものとする。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提示を求めることができる。

第16条 年金証書の交付を受けた者が、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の申請書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者が、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

第17条 年金たる補償を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、速やかに当該権利の喪失に係る年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(遺族補償年金等の請求の代表者)

第18条 遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金(以下この条において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金等の請求及び受領についての代表者に選任することができる。

2 遺族補償年金等を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明する書類を提出しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

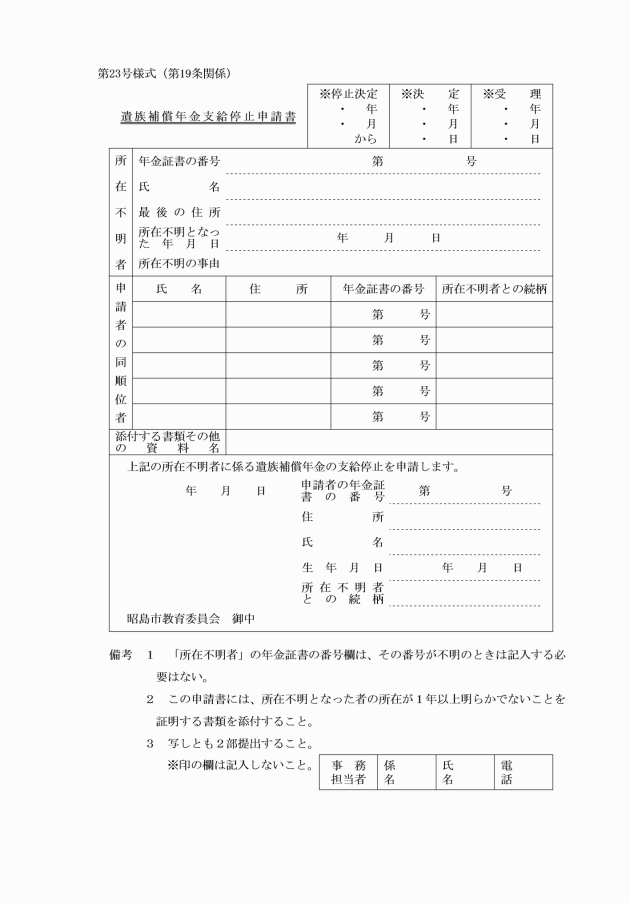

第19条 令第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(第23号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

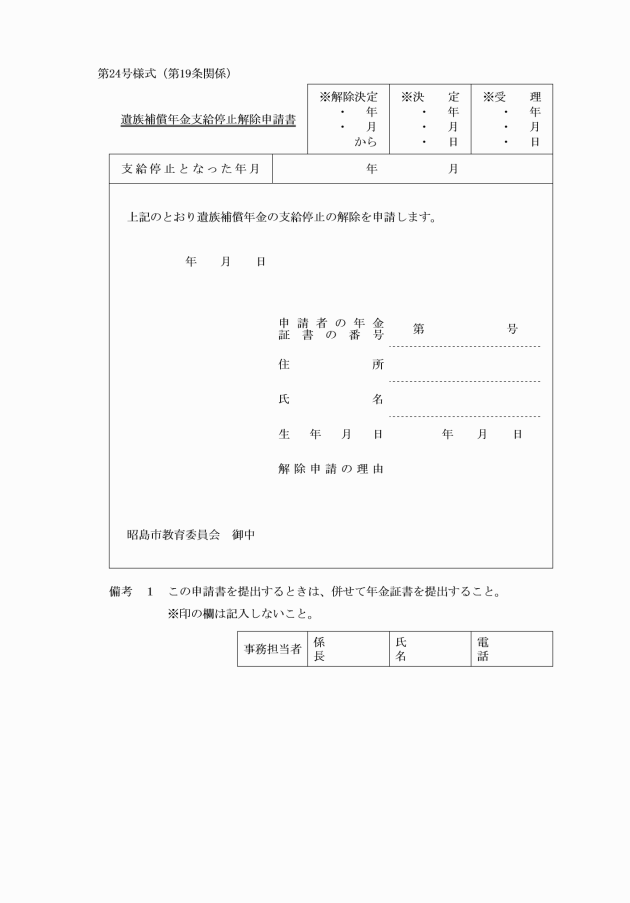

2 令第11条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書(第24号様式)及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。

(校長の助力及び証明)

第20条 補償を受けるべき者が事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、校長は、これに必要な助力をしなければならない。

2 校長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

(記録簿)

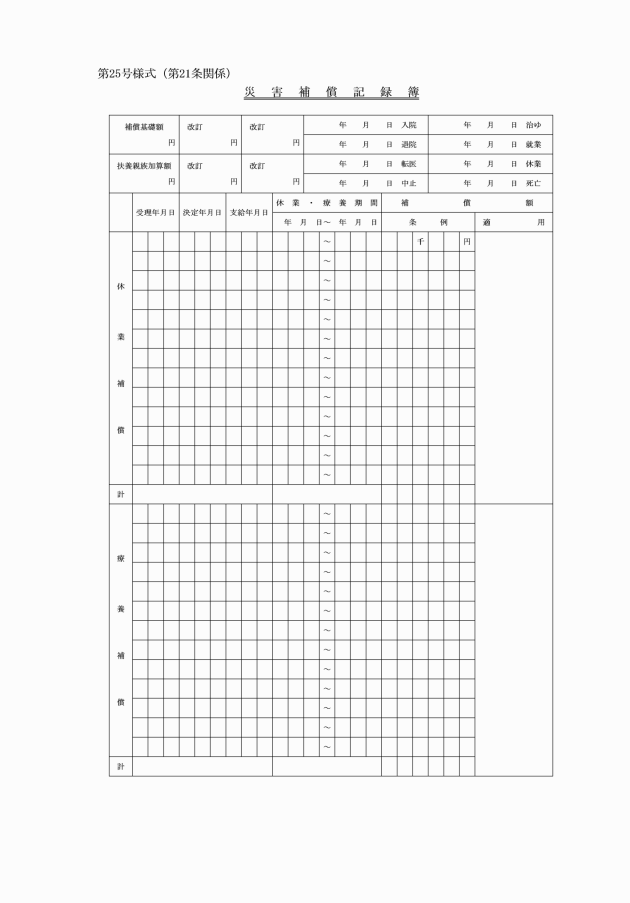

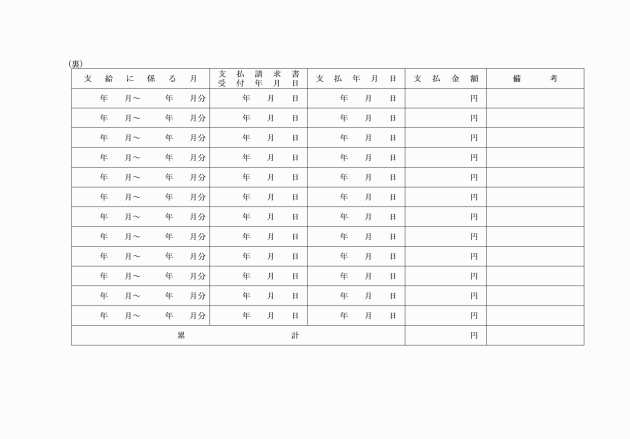

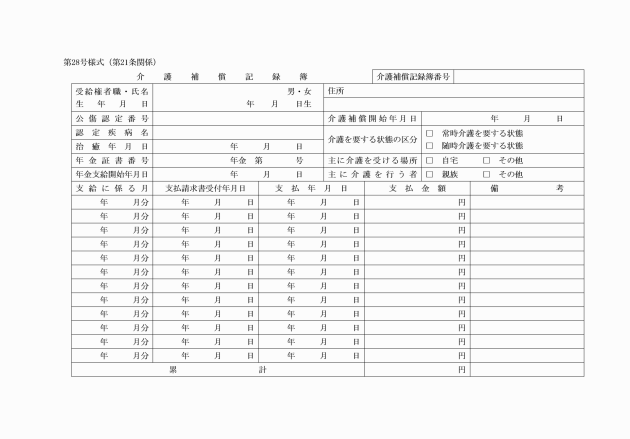

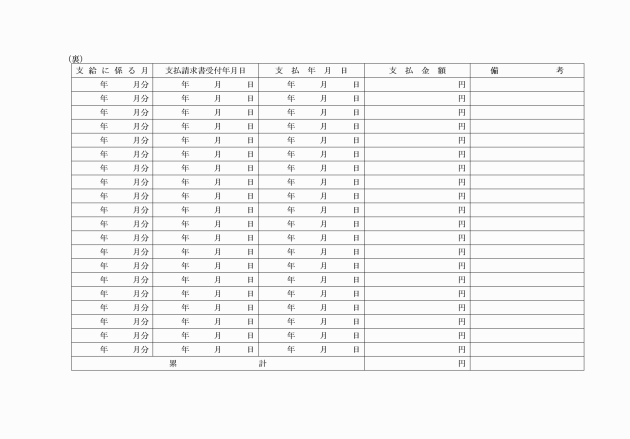

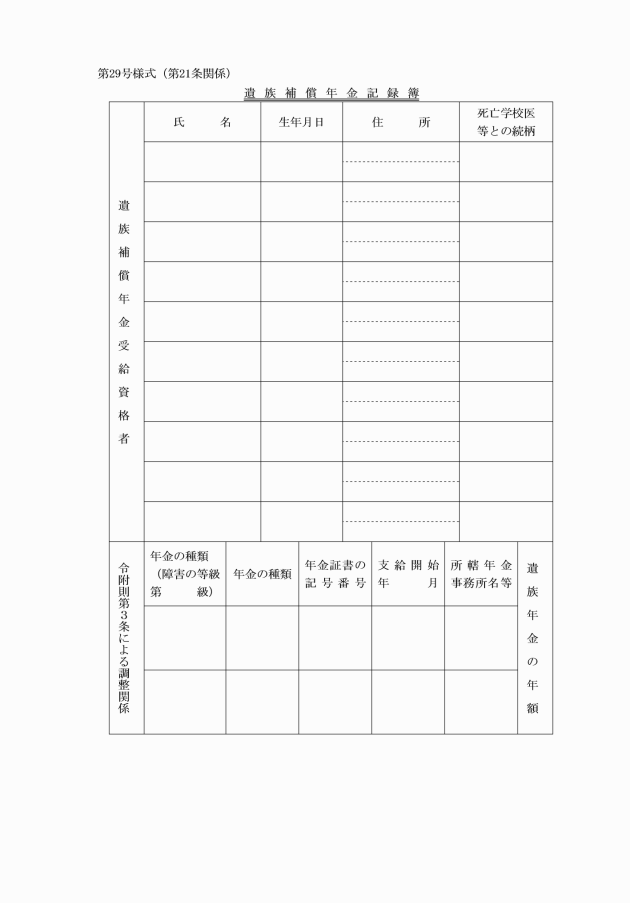

第21条 教育委員会は、次に掲げる記録簿を備え、補償を行った場合その他必要があるときは、これに所要事項を記録するものとする。

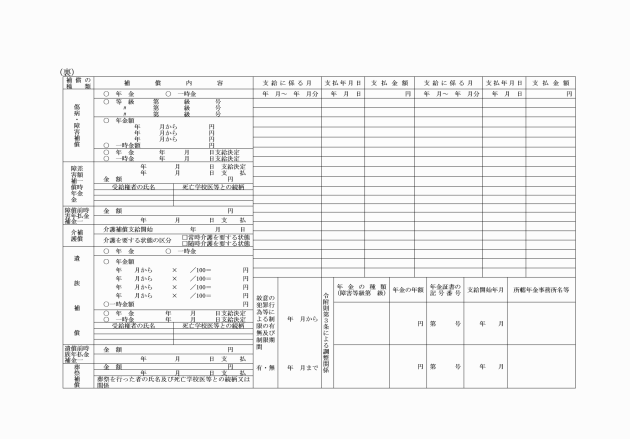

(1) 災害補償記録簿(第25号様式)

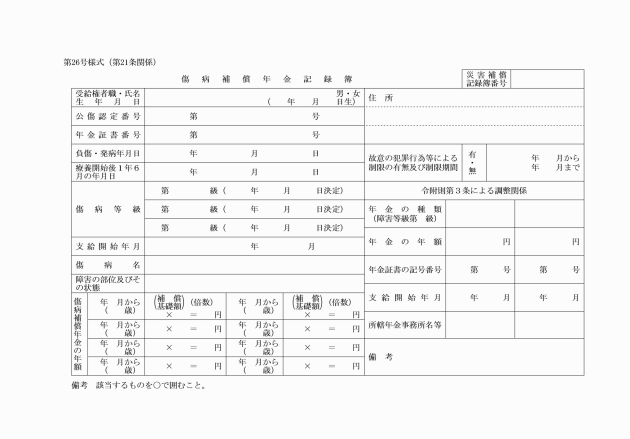

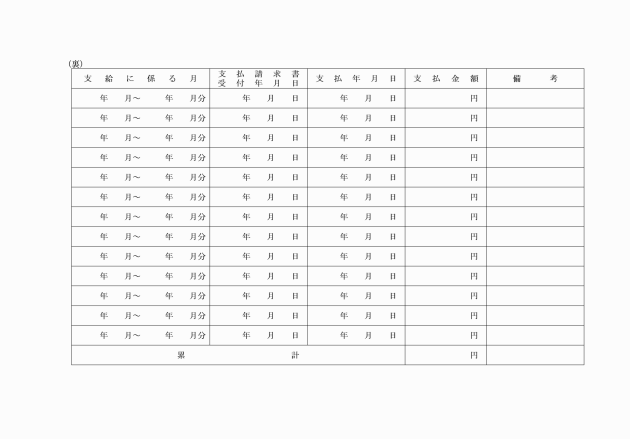

(2) 傷病補償年金記録簿(第26号様式)

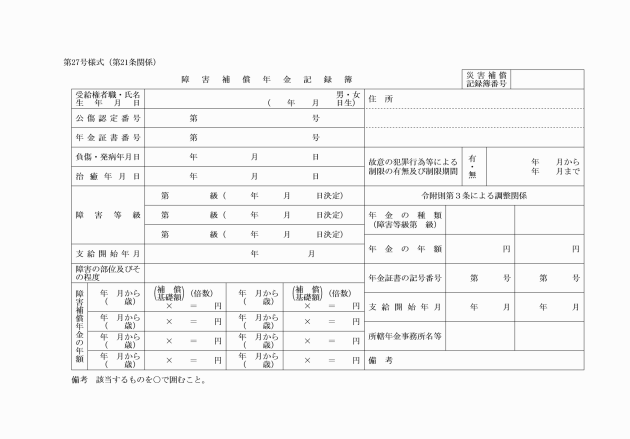

(3) 障害補償年金記録簿(第27号様式)

(4) 介護補償記録簿(第28号様式)

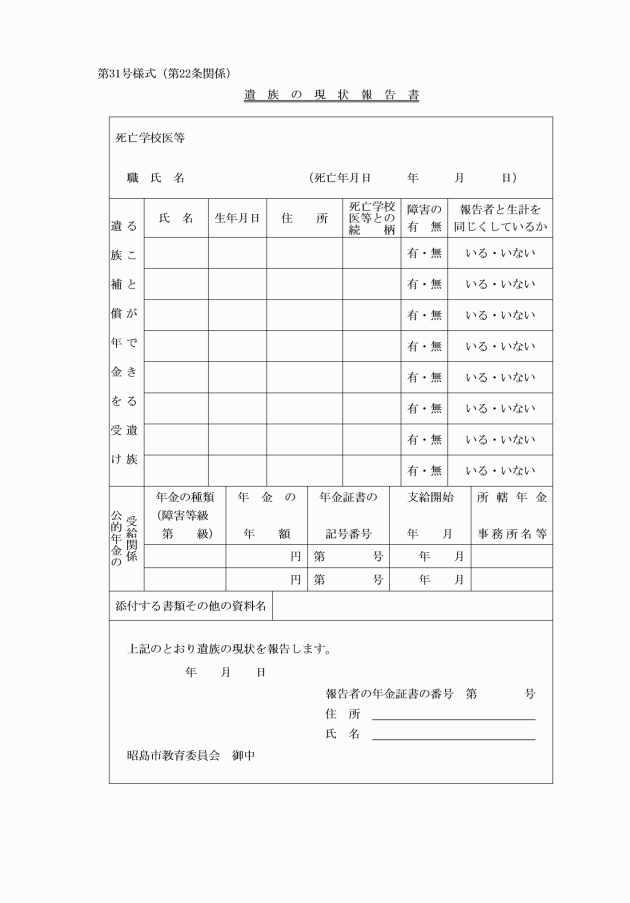

(5) 遺族補償年金記録簿(第29号様式)

(届出)

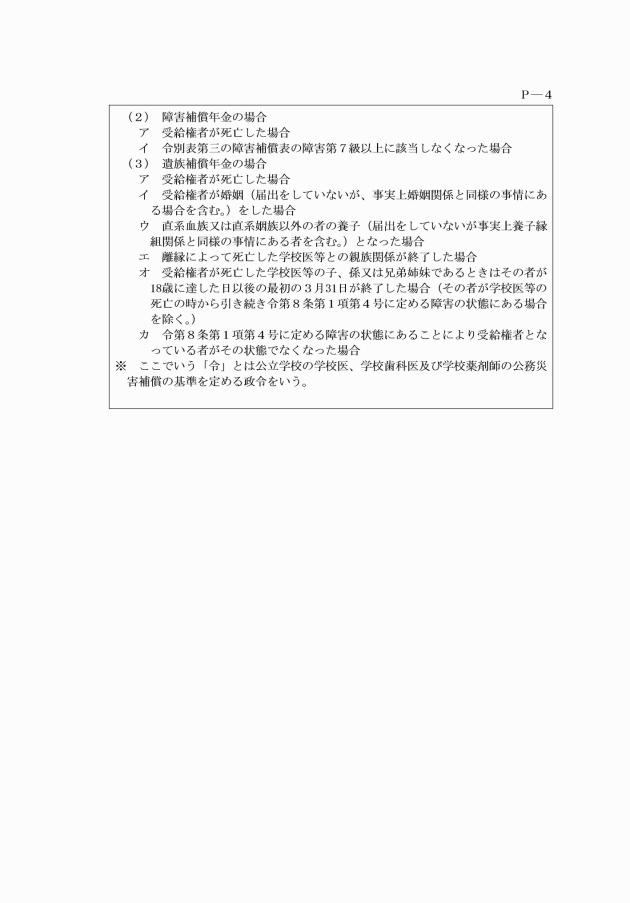

第23条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

ア その負傷又は疾病が治った場合

イ その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

ア 令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

ウ 令第9条第4項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至った場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出をするときは、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(他の法令による給付との調整)

第24条 令附則第3条の規定による年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

附則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年9月12日教委規則第5号)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

2 改正後の昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則第3条第2項及び別表の規定は、この規則の施行の日以降に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以降の期間に支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

附則(平成16年6月25日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則第3条第2項及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

附則(平成16年9月22日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則第30号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

附則(平成18年12月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表(経験年数が5年未満及び5年以上10年未満である補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、平成18年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の規則第3条第2項及び別表(経験年数が5年未満及び5年以上10年未満である補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成19年12月27日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第2項(その他の扶養親族についての加算額に係る部分に限る。)及び別表(経験年数が25年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、平成19年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第3条第2項(その他の扶養親族についての加算額に係る部分を除く。)及び別表(経験年数が25年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(平成20年10月27日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表(経験年数が15年以上である学校薬剤師並びに経験年数が20年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、平成20年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表(経験年数が15年以上である学校薬剤師並びに経験年数が20年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(平成21年12月28日教委規則第9号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成22年3月18日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別表の規定は、平成22年1月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(平成23年5月19日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別表の規定は、平成22年12月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(平成24年5月17日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(平成25年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年5月17日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(平成26年5月16日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(平成27年5月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(平成28年2月10日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(平成29年6月14日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成30年3月31日までの期間における改正後の規則第3条第2項第2号の適用については、【扶養親族たる子(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいう。以下同じ。)のうち一人(学校医等に配偶者のない場合に限る。以下「欠配第一子」という。)334円(扶養親族たる子のうち欠配第一子以外のもの 250円)】と読み替えるものとする。

3 施行日から平成30年3月31日までの期間における改正後の規則第3条第2項の適用については、同項1号中「200円」とあるのは「334円」と、「学校歯科医(以下「特定経験年数学校医等」という。)」とあるのは「学校歯科医」と、「100円)」とあるのは、「267円)」と、同項2号中同項第3号中「200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる孫 100円)」とあるのは「200円」と、同項第4号中「200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる父母及び祖父母 100円)」とあるのは「200円」と、同項第5号中「200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる弟妹 100円)」とあるのは、「200円」と、同項第6号中「200円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる100円)」とあるのは、「200円」と読み替えるものとする。

4 附則第2項、第3項の規定により読み替えて適用する改正後の昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(令和元年9月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年7月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月31日教委規則第1号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年1月19日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(令和6年8月9日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

附則(令和7年2月13日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

別表 補償基礎額表(第3条関係)

(一部改正〔平成18年教委規則2号・19年5号・20年5号・22年1号・23年3号・24年4号・25年2号・26年5号・27年4号・28年2号・令和元年1号・5年1号・6年6号・7年1号〕)

医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数 | 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上 |

学校医及び学校歯科医の補償基礎額 | 8,529円 | 9,909円 | 12,351円 | 13,575円 | 15,837円 | 16,866円 |

学校薬剤師の補償基礎額 | 7,164円 | 7,932円 | 9,438円 | 10,701円 | 11,610円 | 11,970円 |

備考

1 医師、歯科医師又は薬剤師(以下「医師等」という。)としての経験年数は、医師等の免許を取得した後のものとする。

2 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数に加えた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を終了した場合を含む。)後実地修練を経た者 1年

(2) 学校教育法による大学院において博士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 4年

(3) 旧大学令による大学院又は研究科の第2期若しくは後期の課程を修了した者 5年

(4) 旧大学令による大学院又は研究科の前期の課程を修了した者 3年

(5) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の課程を修了した者 2年

3 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数から減じた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用する。

(1) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が5年のものを卒業した者 2年

(2) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が4年のものを卒業した者 医師及び歯科医師にあっては3年、薬剤師にあっては1年

(3) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が3年のものを卒業した者 歯科医師にあっては4年、薬剤師にあっては3年

4 前2項に該当しない者については、令別表第1備考第4号の規定に基づき文部科学大臣の定めるところにより、前2項に準じて医師等としての経験年数を加減する。ただし、旧大学令による大学を卒業した後実地修練を経なかった者及び令別表第1備考第4号の規定に基づくこれと同程度の者として文部科学大臣が指定する者については、この限りでない。

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

(一部改正〔平成25年教委規則1号・令和4年1号〕)

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

(一部改正〔平成21年教委規則9号・令和元年1号・3年5号〕)

(一部改正〔平成21年教委規則9号・令和3年5号〕)

(一部改正〔平成21年教委規則9号・令和3年5号〕)

(一部改正〔平成21年教委規則9号・令和3年5号〕)

(一部改正〔平成21年教委規則9号・令和3年5号〕)

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

(一部改正〔平成21年教委規則9号・令和3年5号〕)

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

(一部改正〔平成21年教委規則9号・令和3年5号〕)

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

第19号様式 削除

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

(一部改正〔令和3年教委規則5号〕)

(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)

(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)

(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)

(一部改正〔平成21年教委規則9号〕)

(一部改正〔平成21年教委規則9号・令和3年5号〕)

(一部改正〔平成21年教委規則9号・令和3年5号〕)