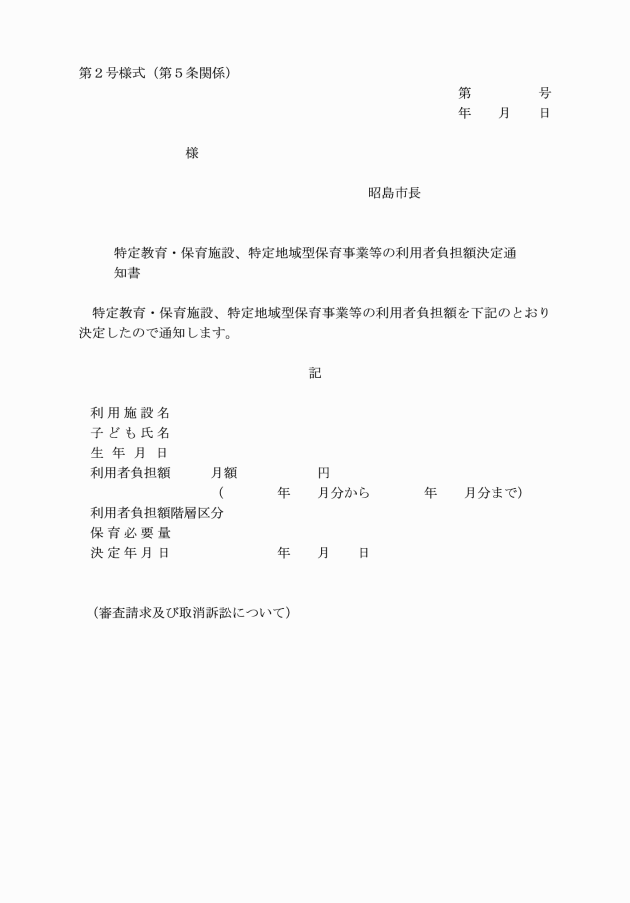

○昭島市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例(平成26年昭島市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

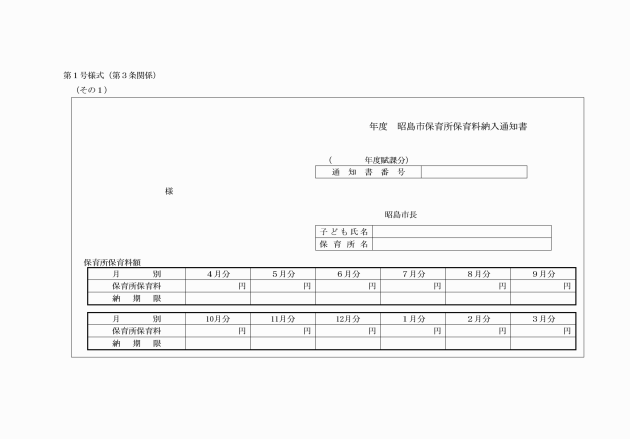

(階層区分の認定)

第4条 市長は、条例第3条の規定に基づく利用者負担の額の決定又は変更に当たっては、各月初日の教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の市町村民税の課税状況により、当該世帯の階層区分を認定するものとする。

2 前項の場合において、市長は、当該世帯に属する者が当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、その者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして市町村民税の所得割の額を再算定するものとする。

3 市長は、未申告その他の理由により、当該世帯について、第1項の課税状況を確認することができないときは、利用者に当該世帯の年間の収入の状況を書面で申告させ、これに基づき市町村民税を賦課することとした場合の課税状況をもって当該世帯の階層区分を認定することができる。

(一部改正〔平成30年規則18号・令和2年51号〕)

(時間外保育又は一時預かり保育に係る利用者負担の減額)

第8条 条例第6条の規定による時間外保育又は一時預かり保育に係る利用者負担の額の減額は、時間外保育又は一時預かり保育を受ける子どもの属する世帯が、生活保護世帯又は当該年度分の市町村民税非課税世帯である場合に、利用者負担の額の2分の1に相当する額について行うものとする。

3 第1項の減額の手続については、別に定める。

(一部改正〔平成30年規則18号〕)

附則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年8月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例施行規則第4条及び別表の規定は、平成30年9月以後の月分の利用者負担について適用し、同年8月までの月分の利用者負担については、なお従前の例による。

附則(令和元年9月30日規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年12月28日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等の利用者負担に関する条例施行規則第4条の規定は、令和3年9月以後の月分の利用者負担について適用し、同年8月までの月分の利用者負担については、なお従前の例による。

附則(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(全部改正〔令和元年規則14号〕)

利用者負担額減額・免除基準表

階層区分 | 条件番号 | 条件 | 減額・免除の内容 |

C階層 | 1 | 災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合において、その年における当該損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額(以下「補塡金額」という。)を除く。)が、前年の所得額の10分の1に相当する金額を超えるとき。 | 免除 |

2 | その年に支出した医療費の金額(補塡金額を除く。)が、前年の所得額の100分の5に相当する金額又は所得税法(昭和40年法律第33号)による医療費控除の限度額(以下「医療費控除限度額」という。)を超えるとき。 | ||

3 | その年に稼働能力のない世帯員が増加したとき(出生により増加したときを除く。)。 | ||

4 | その年に前年の主たる稼働者が失業したとき。 | ||

C階層及びD階層 | 5 | 月の途中で生活保護世帯になったとき。 | 免除 |

6 | 当該年度分の市町村民税が非課税とされたとき。 | D―1―1階層の利用者負担の額に減額。ただし、ひとり親世帯等に該当するときは、免除 | |

7 | 当該年度分の市町村民税が免除されたとき。 | ||

C―2階層及びD階層(D―1階層からD―4階層までのひとり親世帯等に適用する階層を除く。) | 8 | 当該年度分の市町村民税の徴収を猶予されたとき、又は納期限が延長されたとき。 | (1) C―2階層に該当する世帯については、D―1―1階層の利用者負担の額に減額 (2) D階層に該当する世帯については、C―2階層の利用者負担の額に減額 |

9 | 前3月の収入(期末手当等を除く。)の平均月額が前年の収入(期末手当等を除く。)の平均月額より2割以上低額に算定されるとき。 | (1) C―2階層に該当する世帯については、D―1―1階層の利用者負担の額に減額 (2) D階層に該当する世帯については、ひとり親世帯等のみに適用する階層を除いて1階層低位の階層の利用者負担の額に減額 | |

D階層(D―1階層からD―4階層までのひとり親世帯等に適用する階層を除く。) | 10 | 災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合において、その年における当該損失の金額(補塡金額を除く。)が、前年の所得額の10分の1に相当する金額を超えるとき。 | 当該年度分の市町村民税所得割額を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める算式により算定された額としたときに適用される階層区分の利用者負担の額に減額。ただし、その算定された額が0円以下となるときは、C―2階層の利用者負担の額に減額 (1) 条件番号10に該当するとき。 前年度分市町村民税所得割額-(損失金額-補塡金額-前年の所得額の10分の1)×0.06 (2) 条件番号11に該当するとき。 前年度分市町村民税所得割額-(支出した医療費の額-補塡金額-前年の所得額の100分の5(当該金額が医療費控除限度額を超えるときは、医療費控除限度額))×0.06 (3) 条件番号12に該当するとき。 (前年度分市町村民税所得割額-扶養控除額等×対象人数)×0.06 (4) 条件番号13に該当するとき。 前年度分市町村民税所得割額-退職した者の前年分の市町村民税所得割額 |

11 | その年に支出した医療費の金額(補塡金額を除く。)が、前年の所得額の100分の5に相当する金額又は医療費控除限度額を超えるとき。 | ||

12 | その年に稼働能力のない世帯員が増加したとき(出生により増加したときを除く。)。 | ||

13 | その年に前年の稼働者が失業したとき(その者の退職所得額が100万円以上のときを除く。)。 | ||

C階層及びD階層 | 14 | 条件番号1から13までに掲げる条件に該当しない場合で、利用者負担の額の減額が必要と認められるとき。 | 1階層又は2階層低位の階層を標準として市長が適当と認める階層の利用者負担の額に減額 |

備考

1 条件番号1及び10における損失額の認定及び災害の範囲については、所得税法による雑損控除の例により、条件番号2及び11における医療費の認定及びその範囲は、同法による医療費控除の例による。

2 この表において「所得額」とは、所得税法による総所得金額をいい、「退職所得額」とは、所得税法による退職所得金額をいう。

3 2以上の条件に該当するときは、利用者負担の額が最も低額となる条件に該当するものとして、この表の規定を適用する。

(一部改正〔令和4年規則8号〕)