○昭島市心身障害者福祉手当条例施行規則

昭和49年10月21日

規則第30号

〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。

昭島市心身障害者福祉手当支給条例施行規則(昭和44年規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市心身障害者福祉手当条例(昭和49年昭島市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める事由により申請を行わなかつた者)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める事由により申請を行わなかつた者は、次に掲げる者とする。

(1) 65歳に達する日の前日において心身に条例別表区分1に定める程度の障害を有しているが、次に掲げる事由により心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の申請を行わなかつた者

ア 条例第2条第2項第1号、第3号又は第5号のいずれかに該当していたこと。

イ 失効前の昭島市老人福祉手当条例(昭和47年昭島市条例第21号)に基づく老人福祉手当を受給していたこと。

(2) 65歳に達する日の前日において心身に条例別表区分1に定める程度の障害を有していることが明らかであるが、昭島市の区域内に住所を有していないために手当の申請を行わなかつた者

(一部改正〔平成18年規則5号〕)

(所得の額の算定対象者)

第3条 条例第2条第2項第1号に規定する前年の所得の額の算定に当たつては、次の各号に掲げる障害者(同条第1項に規定する障害者をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める者の所得の額で算定するものとする。

(1) 20歳以上の障害者 当該障害者

(2) 20歳未満の障害者 当該障害者の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該障害者の生計を維持するもの

(所得の額)

第4条 条例第2条第2項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 加算対象扶養親族等(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族のうち、控除対象扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族(同法に規定する扶養親族をいう。)以外のものをいう。以下同じ。)がない場合 3,604,000円

(2) 加算対象扶養親族等がある場合 3,604,000円に次に掲げる額を加算した額

ア 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者(70歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。以下同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)の数に380,000円を乗じて得た額

イ 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に480,000円を乗じて得た額

ウ 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に630,000円を乗じて得た額

(全部改正〔令和6年規則44号〕)

(所得の範囲)

第5条 条例第2条第2項第1号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(所得の額の計算方法)

第6条 条例第2条第2項第1号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(第3条第2号に定める者の所得にあつては、当該合計額から80,000円を控除した額)とする。

(1) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第3号に規定する控除を受けた者(第3条第1号に定める者に限る。)については、当該社会保険料控除額に相当する額

(3) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者(条例第2条第1項に規定する者の所得の場合にあつては、その者を除く。)1人につき、270,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、400,000円)

(4) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、270,000円

(5) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、350,000円

(6) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、270,000円

(一部改正〔平成18年規則30号・19年13号・22年23号・28年30号・30年27号・令和2年53号〕)

(施設)

第7条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であつて、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設

(6) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であつて市長が定めるもの

(一部改正〔平成18年規則5号・30号・22年7号・23年31号・24年24号・25年13号・26年14号・28年30号〕)

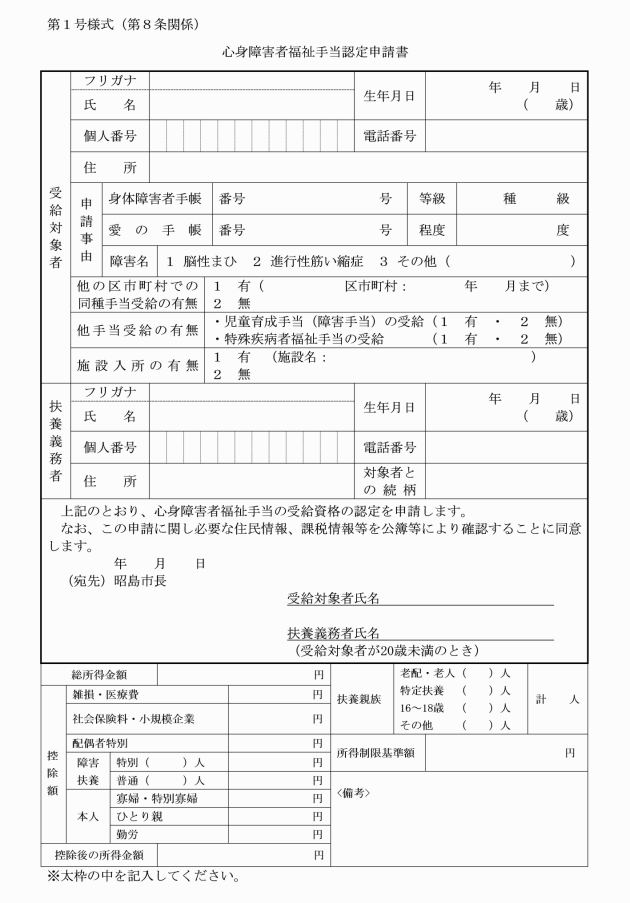

(1) 住民票の写し

(2) 条例別表に定める程度の障害を有する者であることを証する書類

(3) 前年の所得(1月から7月までの手当に係る申請については前々年の所得)の状況を証する書類

(1) 受給者(条例第8条に規定する受給者をいう。以下同じ。)の受給資格が消滅したとき。

(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。

(3) 災害、疾病等市長が特に必要と認める理由があるとき。

(未支払手当)

第12条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の親族に支払う。

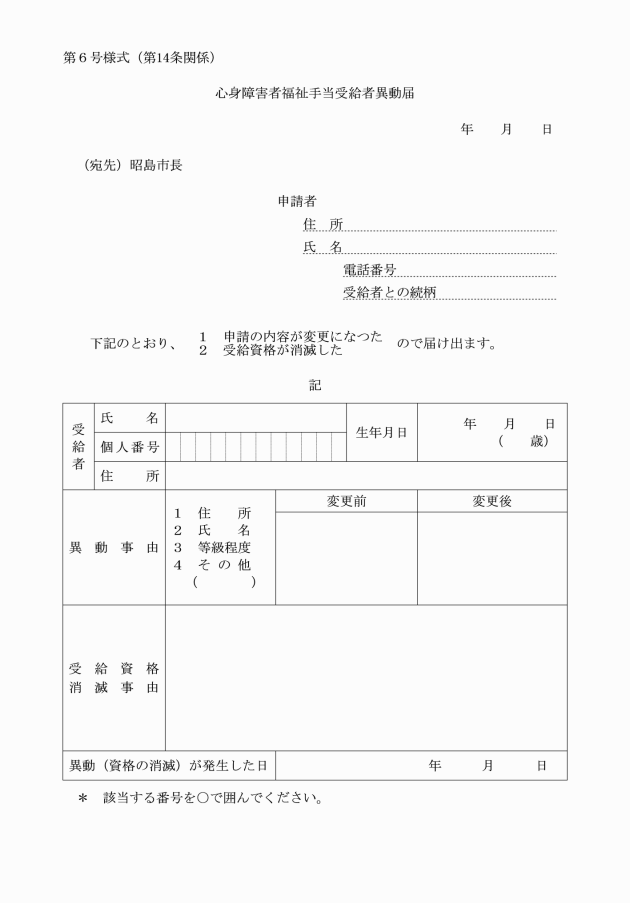

2 条例第10条第4号に規定する「規則で定める事項に該当するとき」とは、次に掲げる場合とする。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 障害の程度の変更があつたとき又は新たに別の障害を有するに至つたとき。

(3) 20歳未満の受給者が20歳になつたとき。

(4) 条例第2条第2項各号のいずれかに該当することとなつたとき。

(5) その他市長が必要と認める場合に該当することとなつたとき。

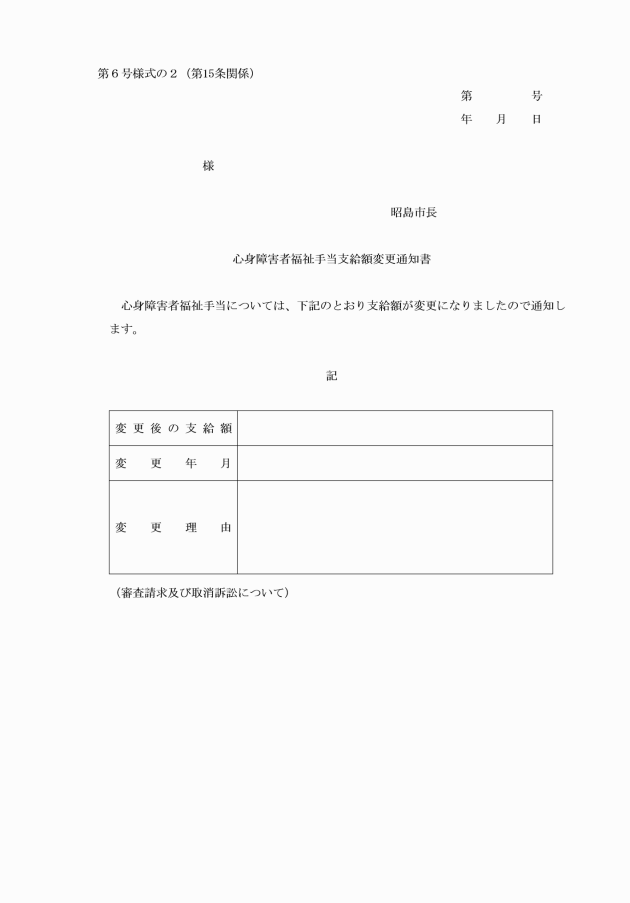

(手当の支給額の変更)

第15条 受給者に支給される手当の額が増額することとなるに至つた場合における手当の額の変更は、その者が条例第10条の規定に基づき手当の額が増額することとなる事由を届け出た日の属する月から行う。

(1) 災害その他やむを得ない理由により第10条の規定に基づく届出をすることができなかつた場合において、当該やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその届出をしたとき。 手当の額が増額することとなる事由が生じた日の属する月

(2) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳又は東京都が知的障害者に発行する手帳の交付又は障害の程度の変更の申請を行つた場合において、当該申請に基づき、手帳の交付又は障害の程度の変更の認定があつたとき。 当該申請を行つた日の属する月

(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認めたとき。 手当の額が増額することとなる事由が生じた日の属する月以後で市長が指定する月

3 受給者に支給される手当の額が減額することとなるに至つた場合における手当の額の変更は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。

(支払の調整)

第16条 前条第2項の規定により、手当の額をさかのぼつて増額する場合において、手当の額が増額することとなる月以降の分として増額しない額の手当が支払われたときは、その支払われた手当は、増額して支払われるべき手当の内払とみなすことができる。

2 手当の額を減額すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われたときは、その支払われた手当の当該減額すべきであつた部分は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。

(現況届)

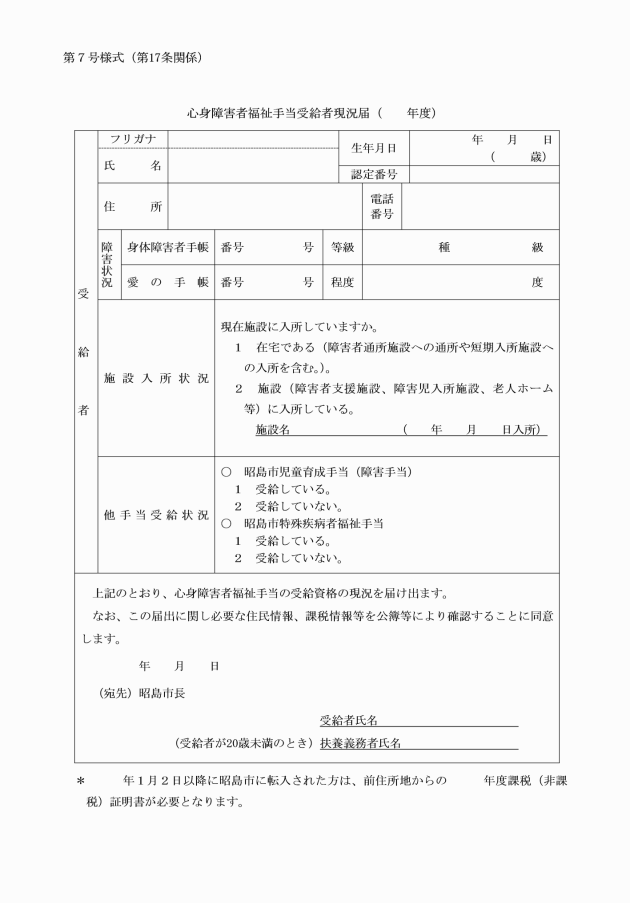

第17条 受給者は、毎年6月1日から7月31日までの間に、心身障害者福祉手当受給者現況届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(公簿等の確認)

第18条 市長は、この規則に規定する申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(管理)

第19条 市長は、第8条の申請をした者に係る手当の支給に関する事項を電算処理し、管理する。

附則

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(一部改正〔平成22年規則14号〕)

(肝臓機能障害を有する者による申請の期間の特例)

2 第2条の規定にかかわらず、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)において65歳未満の者(同年7月31日までに65歳に達する者に限る。)であつて、昭島市心身障害者福祉手当条例(昭和49年昭島市条例第31号)別表区分1第2号に該当する者(肝臓機能障害を有することにより同号に該当することとなつた者に限る。)となつた日が適用日であるものについては、65歳に達した日から平成22年7月31日までの間に心身障害者福祉手当の申請をした者に限り、同条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める事由により申請を行わなかつた者とみなす。

(追加〔平成22年規則14号〕)

附則(昭和63年7月26日規則第22号)

1 この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

2 改正前の昭島市心身障害者福祉手当条例施行規則の規定により調整した用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

附則(平成8年5月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市心身障害者福祉手当条例施行規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

附則(平成11年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年8月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年7月31日規則第27号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

附則(平成14年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市身体障害者福祉手当条例施行規則による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

附則(平成14年7月31日規則第34号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

附則(平成16年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市心身障害者福祉手当条例施行規則第1号様式、第2号様式、第6号様式及び第7号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

附則(平成17年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市心身障害者福祉手当条例施行規則第2号様式から第5号様式まで及び第6号様式の2による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

附則(平成18年3月7日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年7月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。ただし、第7条及び第7号様式の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市心身障害者福祉手当条例施行規則第6条の規定は、平成18年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

3 改正前の昭島市心身障害者福祉手当条例施行規則第1号様式及び第7号様式による用紙で、それぞれの様式の改正規定の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

附則(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市心身障害者福祉手当条例施行規則第1号様式、第6号様式及び第7号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

附則(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年5月31日規則第23号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

附則(平成23年9月30日規則第31号)

この規則中第2条、第4条及び第6条の規定は平成23年10月1日から、第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市心身障害者福祉手当条例施行規則第4条の規定は、平成24年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第7条第2号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市心身障害者福祉手当条例施行規則第6条第1項の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成30年3月30日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年7月20日規則第12号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の昭島市心身障害者福祉手当条例施行規則第4条の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成30年11月30日規則第27号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の昭島市心身障害者福祉手当条例施行規則第6条の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

4 第1条の規定による改正前の昭島市心身障害者福祉手当条例施行規則第1号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

附則(令和2年12月28日規則第53号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の昭島市心身障害者福祉手当条例施行規則第6条の規定は、令和3年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

附則(令和6年12月26日規則第44号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の昭島市心身障害者福祉手当条例施行規則第4条の規定は、令和7年1月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、令和6年12月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(全部改正〔平成30年規則3号〕、一部改正〔平成30年規則27号・令和2年53号〕)

(一部改正〔平成30年規則3号〕)

(全部改正〔平成30年規則3号〕)

(全部改正〔平成26年規則14号〕、一部改正〔平成30年規則3号〕)

(一部改正〔平成30年規則3号〕)

(全部改正〔平成30年規則3号〕、一部改正〔令和2年規則53号〕)

(一部改正〔平成26年規則14号・30年3号〕)

(全部改正〔平成30年規則3号〕、一部改正〔令和2年規則53号〕)