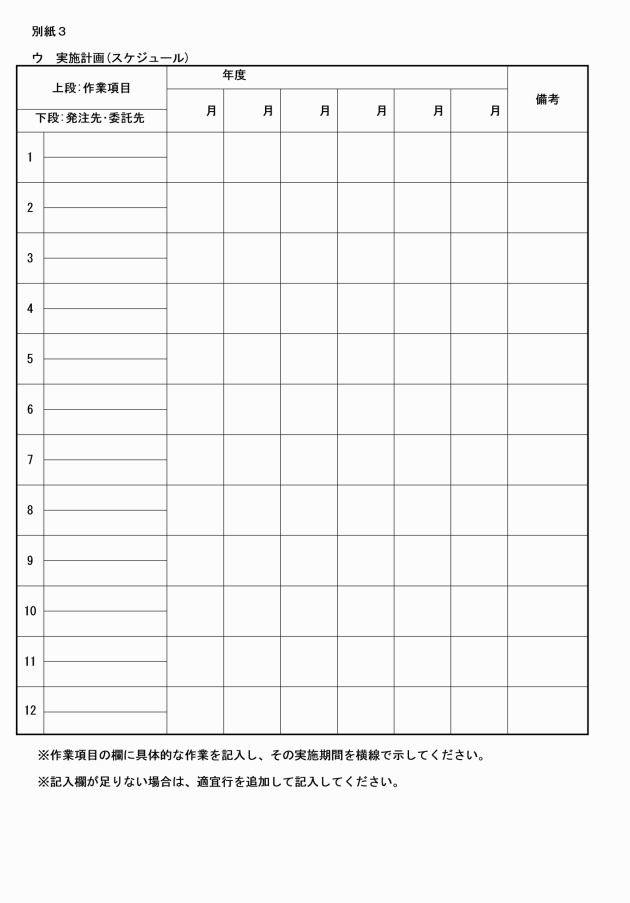

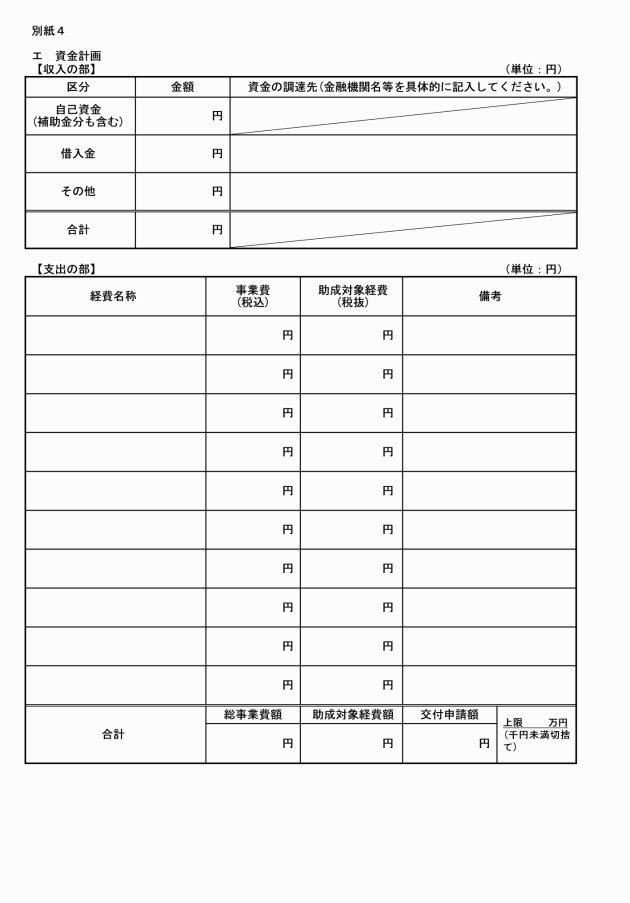

○昭島市ものづくり企業等地域共生推進補助金交付要綱

平成31年4月1日

要綱第18号

(目的)

第1条 昭島市ものづくり企業等地域共生推進補助金(以下「補助金」という。)は、市内で地域と調和することで持続的な発展を希望する都内中小企業者等が行う地域との共生を図るための取組に対し、ものづくり企業等の市内における事業の継続を支援するとともに、その維持・発展を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 「ものづくり企業等」とは、製造業若しくは機械修理業又はこれらに準ずると市長が認める事業を営む者をいう。

(2) 「都内中小企業者等」とは、都内に事業所又は工場を有し、かつ、引き続き1年以上操業しているものづくり企業等のうち、次に掲げるいずれかの要件を満たす者をいう。

ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(ゴム製品製造業は中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)第1条に規定するゴム製品製造業を営むもの)であり、次に掲げる事項のいずれにも該当していないもの。

(ア) 大企業(中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資していること。

(イ) 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。

(ウ) 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。

(エ) その他大企業が実質的に経営に参画していると認められること。

イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する組合又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する中小企業団体であって、その構成員の半数以上が都内に主たる事業所を有するもの

ウ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する社団法人及び財団法人

エ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人

(3) 「工場」とは、生産設備等を備え経常的に主たる生産業務を行う施設又は簡易な加工等を行う作業場(住居の用に供する部分を除く。)をいう。

(4) 「地域共生推進事業」とは、別表第1に掲げる地域と調和し、その地域で継続して操業を行う目的で実施する事業をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の対象となる者(以下「対象事業者」という。)は、次に掲げる都内中小企業者等とする。

(1) 法人の場合は、次に掲げる要件を満たす者であること。

ア 市内に本社又は事業所の登記があり、市内において1年以上操業する企業又は市外において1年以上操業し、新たに市内へ移転する企業であること。

イ 法人事業税及び法人都民税並びに法人市民税、固定資産税その他の市税を滞納していないこと。

(2) 個人の場合は、次に掲げる要件を満たす者であること。

ア 市内において開業し、1年以上操業する事業者又は市外において1年以上操業し、新たに市内へ移転する事業者であること。

イ 個人事業税及び都民税並びに市民税、固定資産税その他の市税を滞納していないこと。

(補助金の交付対象)

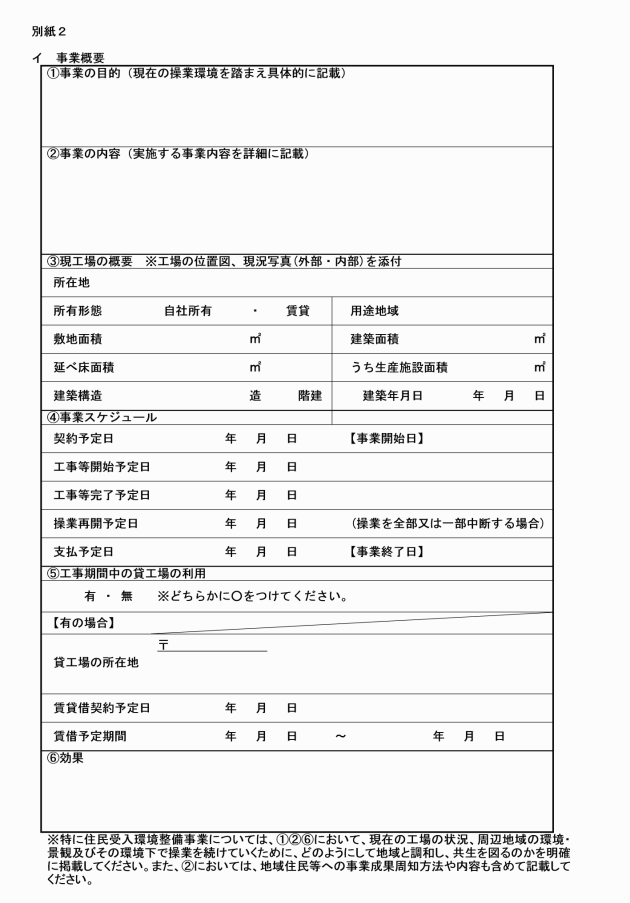

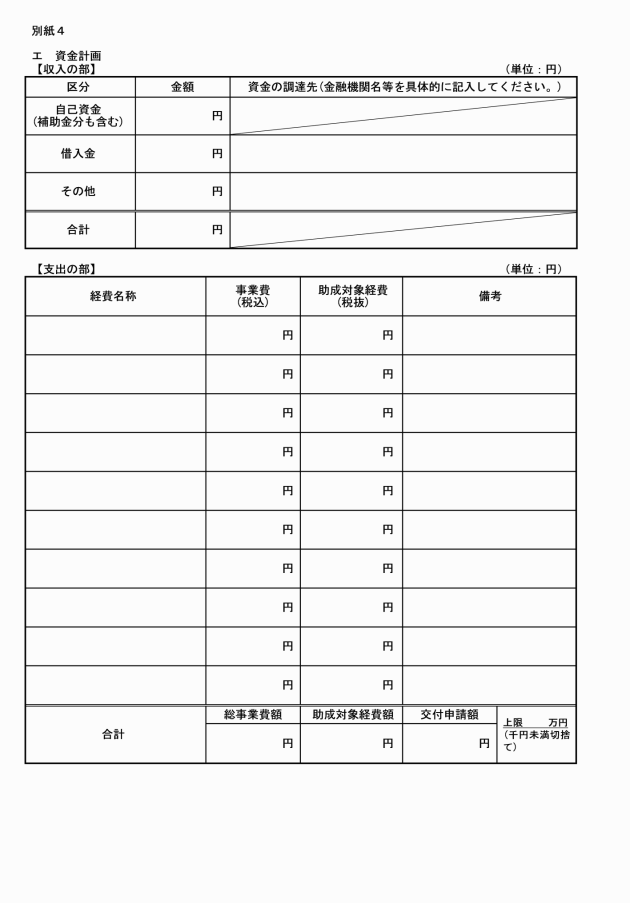

第4条 補助金は、対象事業者が行う地域共生推進事業(以下「補助対象事業」という。)に必要な別表第2に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)のうち、市長が特に必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において、対象事業者に交付するものとする。

2 補助対象事業は、市長が交付決定をした日以降に実施された事業で、当該年度の2月15日までの期間に実施完了した事業とする。ただし、操業環境改善事業の細事業である工場移転事業のうち、一時移転を行う場合において、翌年度以降に現工場に戻るための事業を実施する場合は、翌年度以降の移転に係る事業全体が完了するまでのものとする。

(一部改正〔令和6年要綱18号〕)

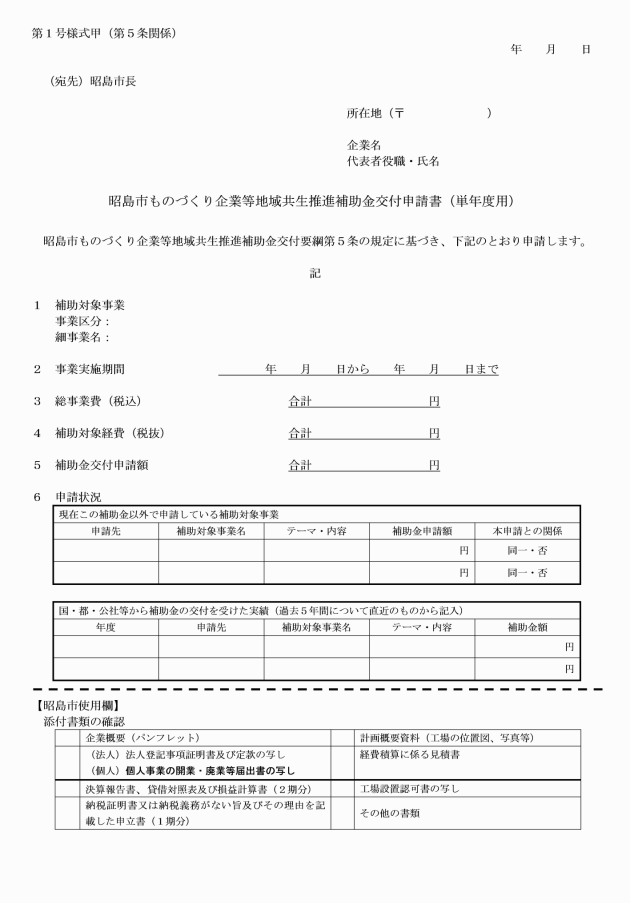

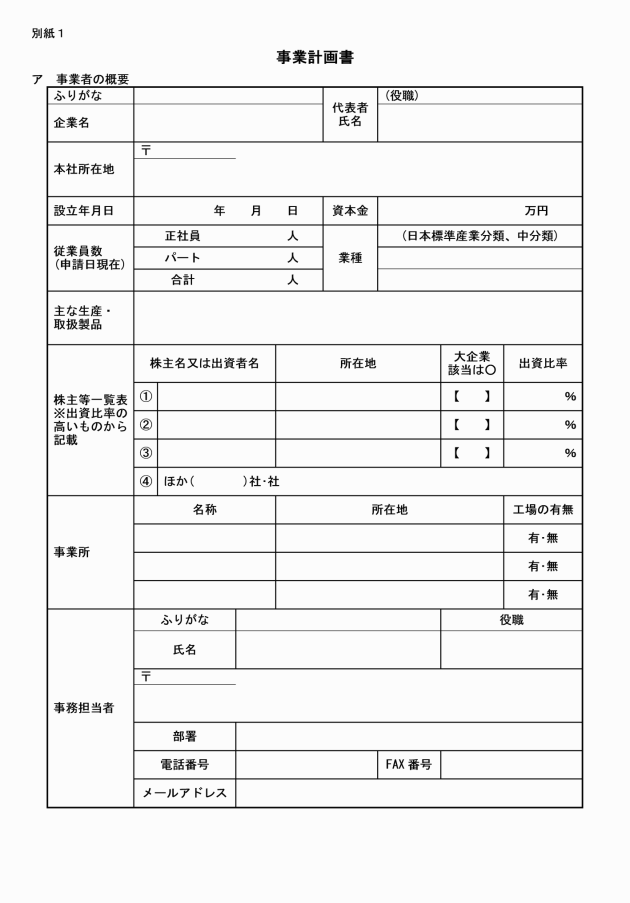

(補助金の交付申請)

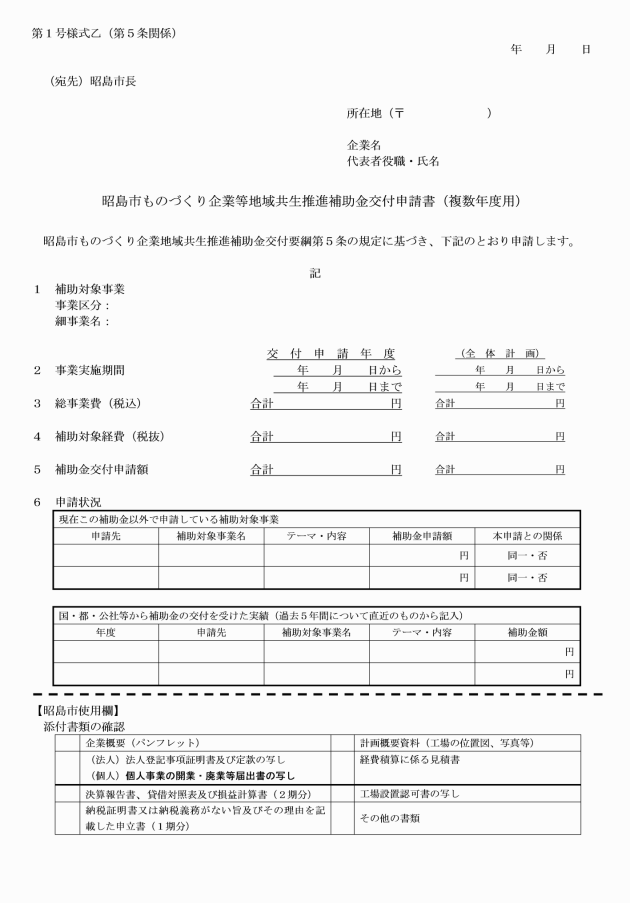

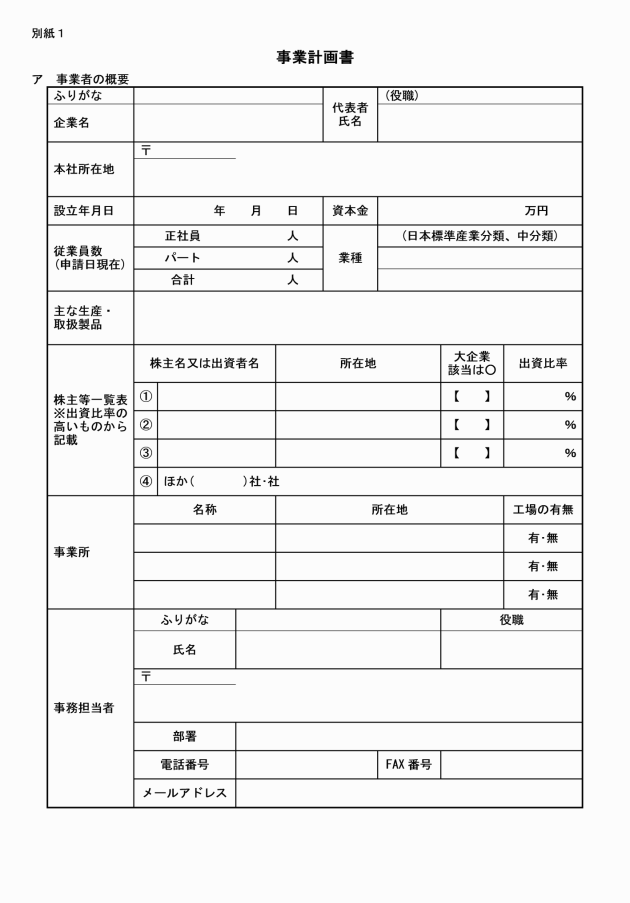

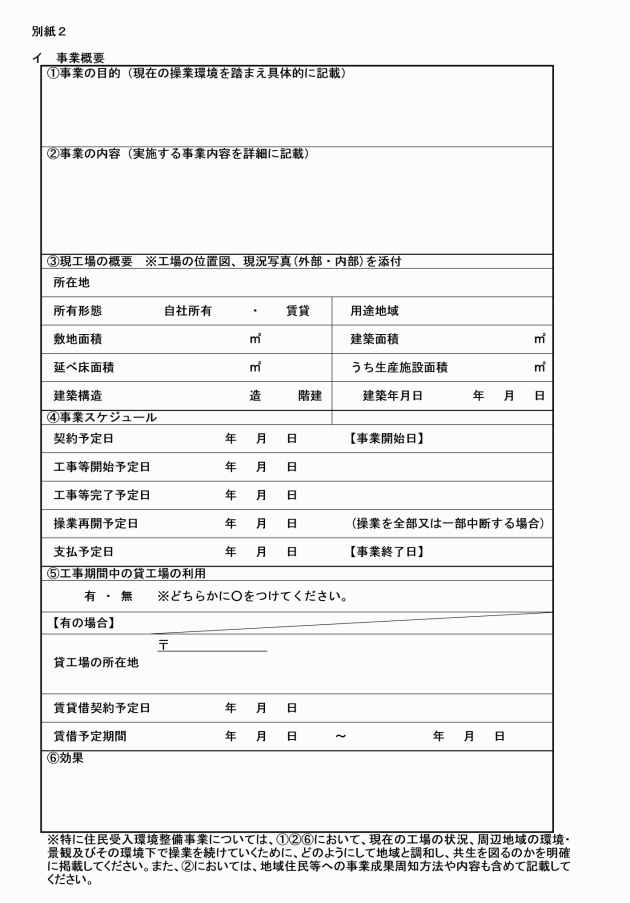

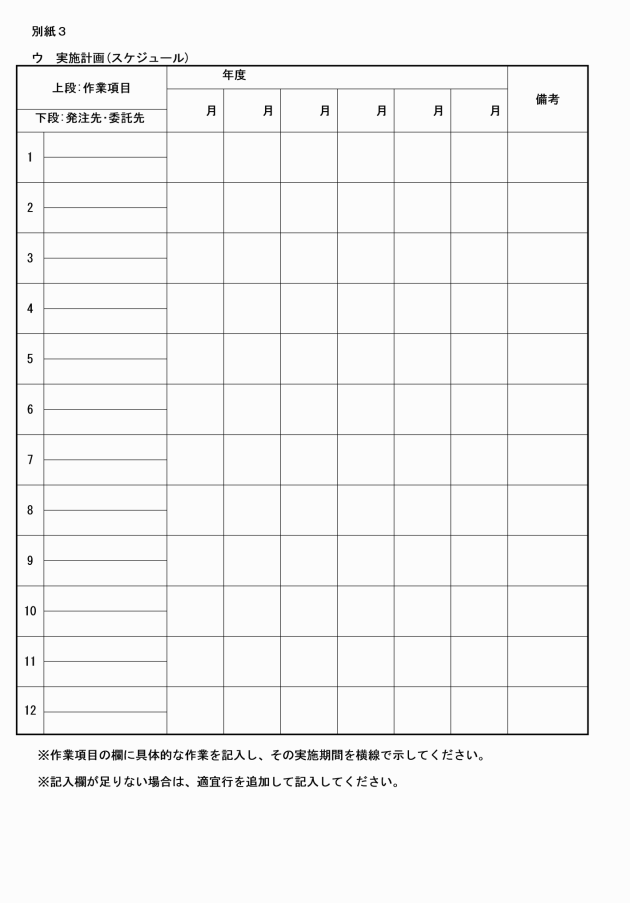

第5条 対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が定める期日までに、昭島市ものづくり企業等地域共生推進補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 対象事業者が申請できる補助対象事業は、別表第1に掲げる操業環境改善事業、住民受入環境整備事業又は耐震補強事業のいずれか一つとする。ただし、各事業区分内の複数の細事業(以下「複数事業」という。)を申請することを妨げない。

(1) 操業環境改善事業及び住民受入環境整備事業については、補助対象経費の4分の3以内の額又は補助限度額375万円のいずれか低い額とする。

(2) 耐震補強事業については、補助対象経費の3分の2以内の額又は別表第3に掲げる各細事業の補助限度額のいずれか低い額とする。

(3) 操業環境改善事業及び耐震補強事業において、複数事業を実施する場合の補助限度額は、次のとおりとする。

ア 操業環境改善事業においては、複数事業を実施する場合の補助限度額は、第1号に定める額とする。

イ 工場移転事業のうち、一時移転を行う場合において、翌年度以降に現工場に戻るための経費等を交付申請する場合は、前年度以前に交付された補助額との合計額が第1号に定める額の範囲内とし、同時に複数事業を実施する場合においても、同様とする。

ウ 耐震補強事業において、複数事業を実施する場合においては、それぞれの細事業ごとに算出した補助対象経費の3分の2以内の額又は別表第3に掲げる各細事業の補助限度額のいずれか低い額の合計額とする。

(審査会の設置)

第7条 市長は、第5条に規定する補助金の交付申請に係る審査のため、昭島市ものづくり企業等地域共生推進補助金交付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(補助金の交付決定)

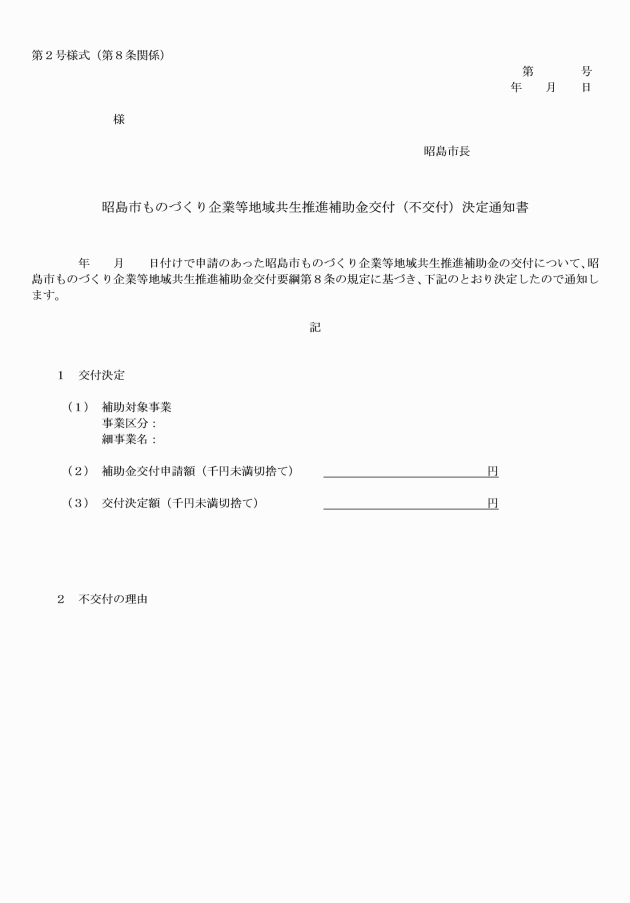

第8条 市長は、第5条第1項に規定する申請書の提出を受けたときは、審査会を開催してその内容等を審査し、現地調査等を行い、補助金の交付又は不交付の決定を行うものとする。

3 市長は、前項に規定する交付決定に際して必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。

2 前項に規定するほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

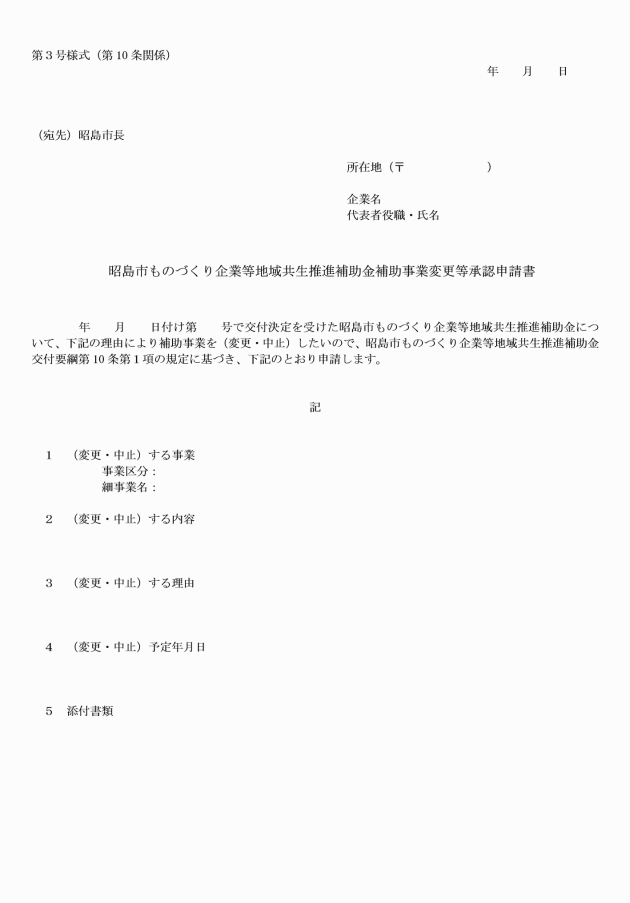

(補助事業者が行う事業の変更等)

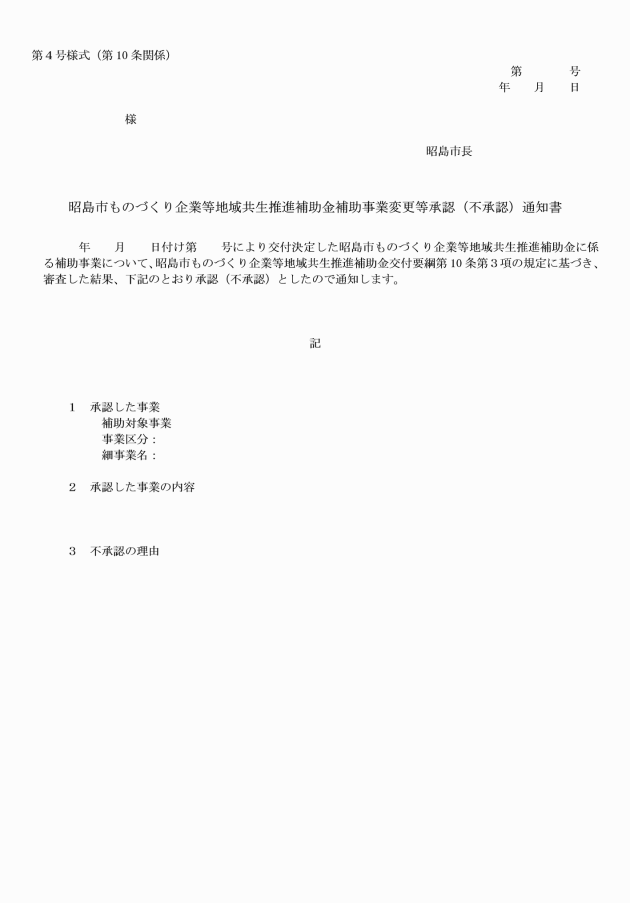

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等を変更しようとする場合(軽微な変更を除く。)又は中止しようとする場合は、昭島市ものづくり企業等地域共生推進補助金補助事業変更等承認申請書(第3号様式)に必要な書類を添えてあらかじめ市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する承認に際して、必要な条件を付することができる。

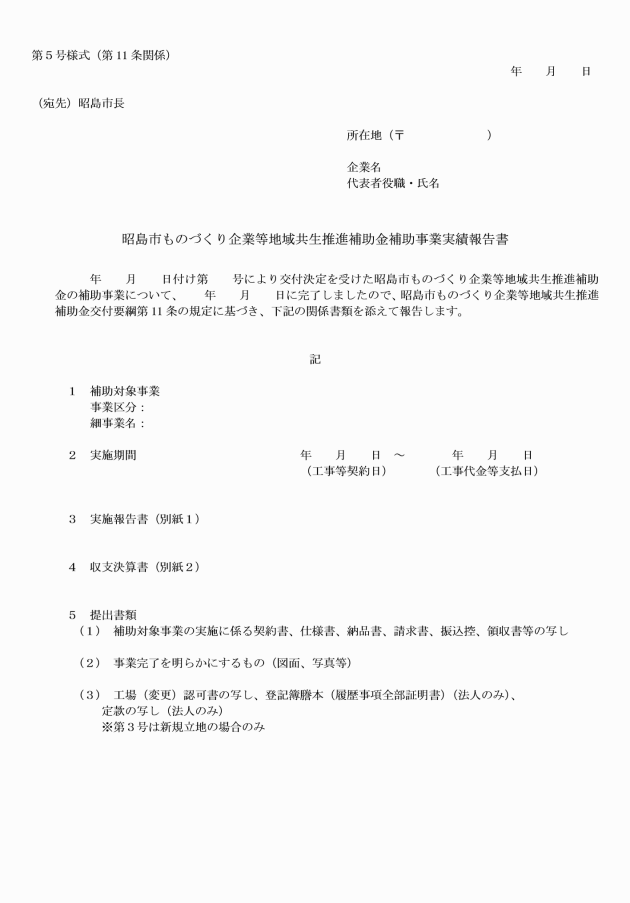

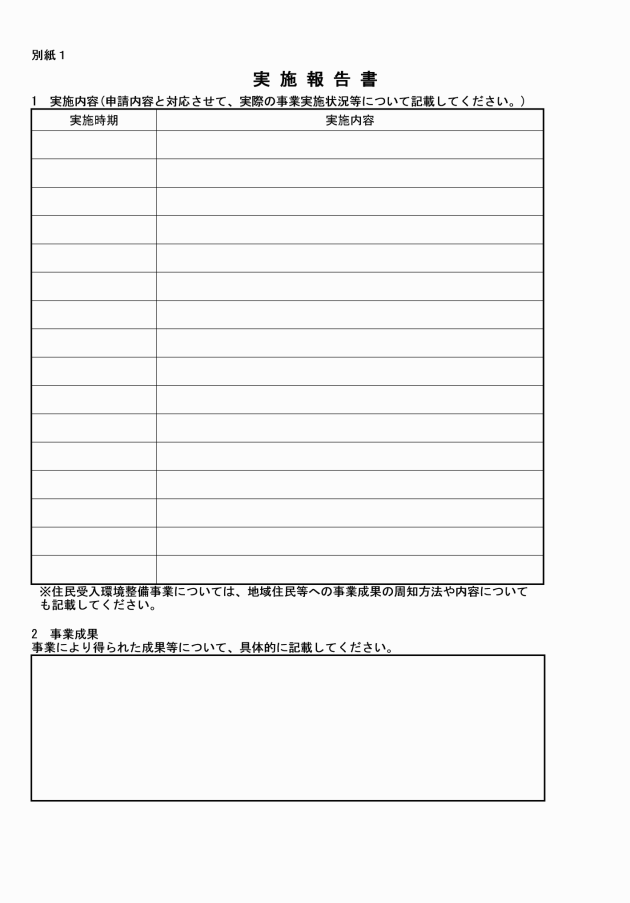

(実績報告)

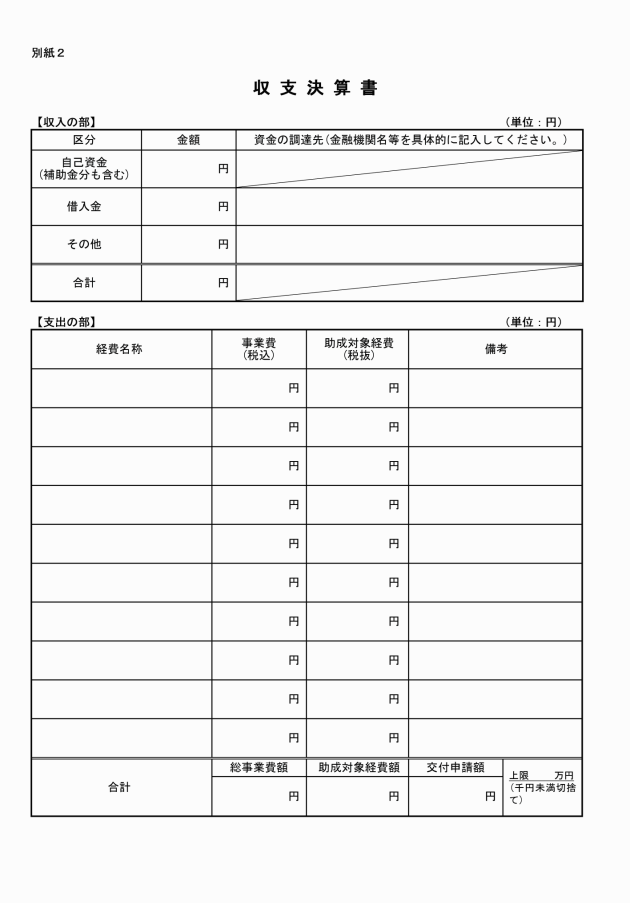

第11条 補助事業者は、補助事業の完了の後、市長が定める期限までに、昭島市ものづくり企業等地域共生推進補助金補助事業実績報告書(第5号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、補助事業者に対し、前項の審査に必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(是正のための措置)

第13条 市長は、前条第1項の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置を命じることができる。

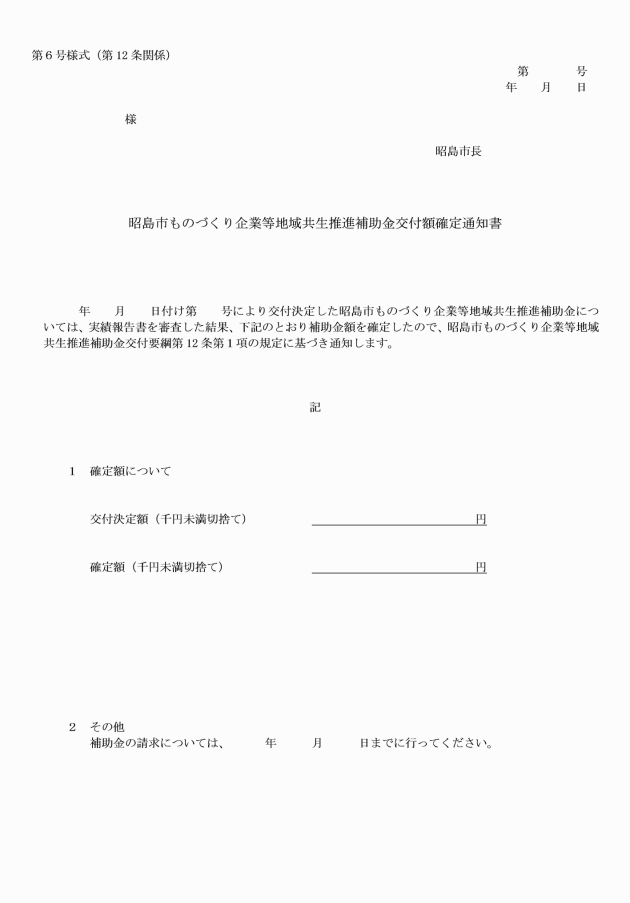

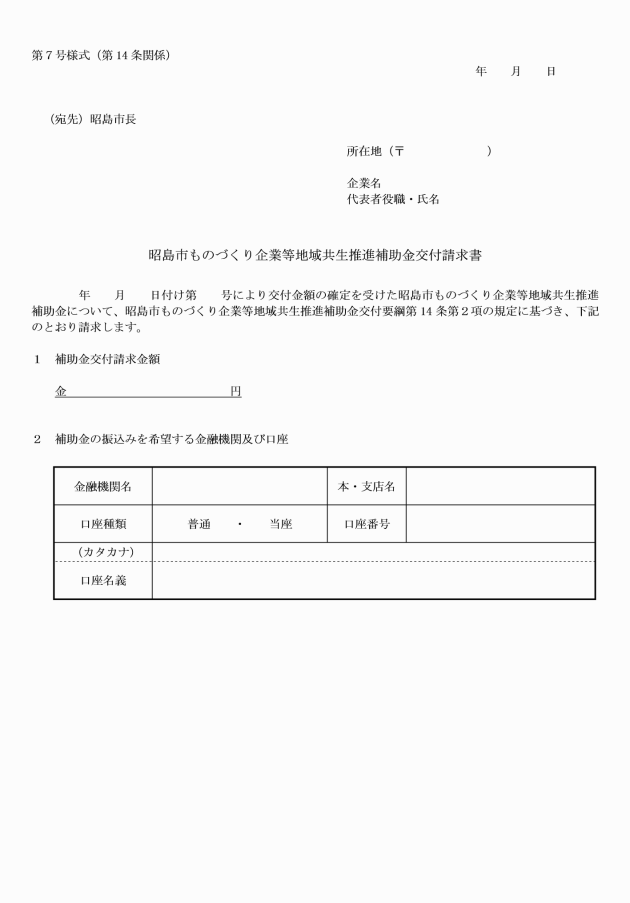

(補助金の支払等)

第14条 市長は、第12条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、補助事業者からの請求に基づき、補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(5) その他市長が事業の実施を不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が支払われているときは、期限を定めて補助事業者にその返還を命じるものとする。

(操業状況報告)

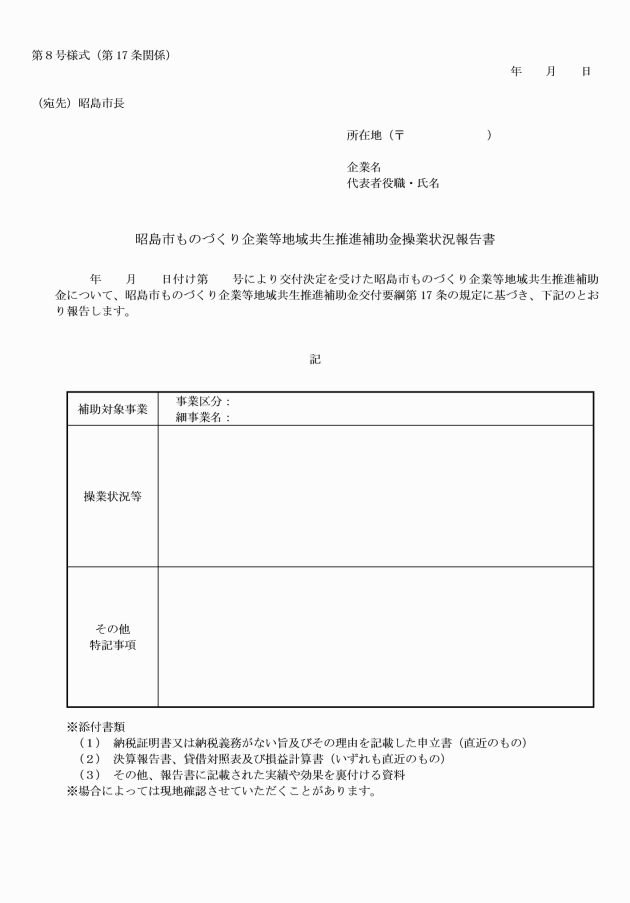

第17条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後1年間、補助事業の対象となった工場の操業状況について、昭島市ものづくり企業等地域共生推進補助金操業状況報告書(第8号様式)及びその他市長が必要と認める書類を指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

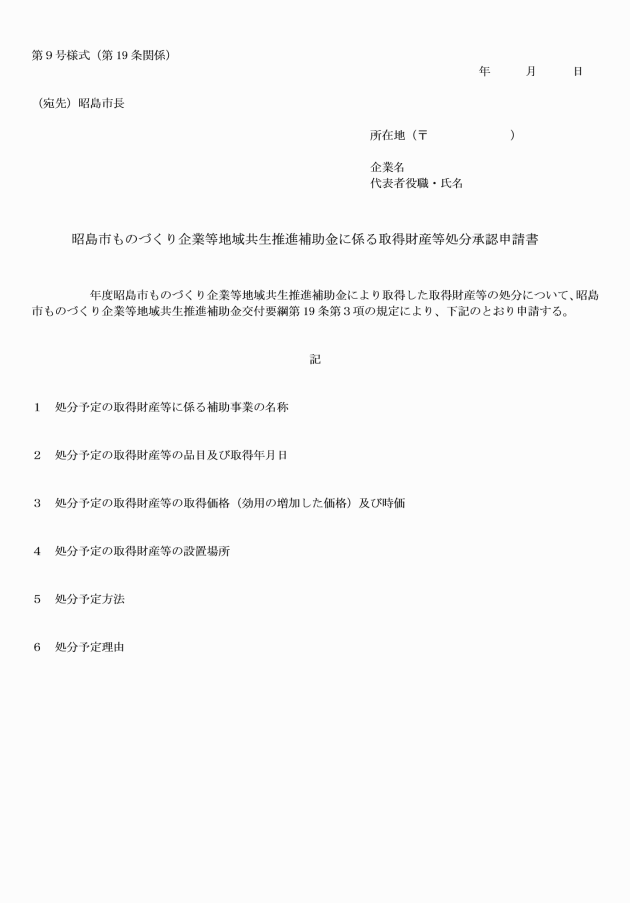

(取得財産等の管理及び処分)

第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。

3 補助事業者は、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保にしようとするときは、昭島市ものづくり企業等地域共生推進補助金に係る取得財産等処分承認申請書(第9号様式)をあらかじめ市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該取得財産等が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過している場合は、この限りでない。

4 市長は、前項の規定により承認を受けた補助事業者が当該取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させるものとする。

(収益の納付)

第20条 市長は、補助事業者が実施した補助事業が終了した後、補助目的以外で補助事業の完了により相応の収益が生ずる場合は、補助率に応じて、その収益額の全部又は一部を納付させるものとする。

(検査及び報告)

第21条 市長は、補助事業の運営及び経理等の状況その他の必要な事項について検査し、又は報告を求めることができる。

(一部改正〔令和2年要綱12号〕)

2 補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が定められた納期日までに補助金を納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付させなければならない。

3 前2項の規定により算出した額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(違約加算金の基礎となる額の計算)

第23条 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の基礎となる額の計算)

第24条 第22条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額による。

(その他)

第25条 補助金の交付に関し、この要綱に定めのない事項は、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に定めるもののほか、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

附則(令和2年4月1日要綱第12号)

この要綱は、令和2年4月1日から実施する。

附則(令和4年4月1日要綱第41号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

附則(令和6年4月1日要綱第18号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

別表第1 補助対象事業(第2条関係)

(一部改正〔令和2年要綱12号・4年41号〕)

事業区分 | 目的 | |

細事業 | 事業内容 | |

操業環境改善事業 | 工場の操業により生じる騒音、悪臭及び振動等に関して近隣住民等へ配慮 | |

工場改修事業 | 市内の現工場及び市内の移転先工場における改修 | |

工場移転事業 | 市内工場への移転及び市内工場の改修に伴う一時移転 | |

設備更新・導入事業 | 市内の現工場に設置されている生産に要する設備等の更新及び市内の現工場に設置されている生産に要する設備に取り付ける装置又は工場の敷地内に新たに設置する設備の導入。ただし、操業環境改善に著しい効果が見込まれるものに限る。 | |

住民受入環境整備事業 | 地域との共生を目的として行う | |

住民受入環境整備事業 | 補助事業者が保有する市内工場の外壁等美化、緑道の整備、オープンスペースの整備等 | |

耐震補強事業 | 次の条件を全て満たす補助事業者が保有する工場に対する耐震補強 1 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による建築確認を受けた鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(プレハブ造は除く。)であって住居併設の建築物でないこと。 2 建築基準法第10条に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと。 3 原則として検査済証の交付を受けたもの。 4 東京都が定める特定沿道建築物ではないこと。 5 工場の周囲に住居が多くあり、発災時に倒壊等によって周囲に危険を及ぼすおそれがあること。 | |

耐震診断事業 | 市内の現工場に対する耐震診断(建築物の耐震性の評価及び耐震補強の要否の判定を行うもの) | |

耐震設計事業 | 市内の現工場に対する耐震設計(耐震診断に基づく建築物の耐震補強工事のための設計)であって、以下の要件を満たすもの。 ア 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること。 イ 耐震診断について、専門機関による技術評定を受けていること。 | |

耐震工事事業 | 市内の現工場に対する耐震工事(耐震補強設計に基づき実施する建築物の耐震のための補強工事)であって、以下の要件を満たすもの。 ア 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6相当未満であること。 イ 耐震改修工事後に、Is値(構造耐震指標)が0.6以上となるよう設計された耐震補強に係る設計図書があること。 ウ 当該建築物の耐震診断及び耐震補強に係る設計図書について、専門機関による技術評定を受けていること。 | |

※「専門機関」とは、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加する団体で、耐震判定委員会設置登録要綱に基づき耐震判定委員会を設置する団体をいう。

※住民受入環境整備事業については、事業の成果について地域住民等への周知を実施するものとし、壁面緑化のみを実施する事業及び収益を得ることを目的として整備するものは、補助対象外とする。

別表第2 補助対象経費(第4条関係)

事業区分 | ||

細事業 | 補助対象経費 | |

操業環境改善事業 | ||

工場改修事業 | ①市内の現工場を改修するために必要な以下の経費 ア 現工場の改修に係る費用(施工費等) イ 建物付帯設備の整備費用(購入費・施工費等) ②市内の移転先工場の改修を行うために必要な以下の経費 ア 移転先工場の改修に係る費用(施工費等) イ 移転先工場に係る建物付帯設備の整備費用(購入費・施工費等) 上記①及び②の経費については、新築工場及び移転先工場の増築部分に係るものを含まない。 ※「建物付帯設備」は、操業時の騒音・振動対策に必要な設備、防脱臭設備、工場排煙の浄化・軽減設備等、操業環境の改善に必要な設備のうち、建物から容易に移動又は取外しができないものをいう。 | |

工場移転事業 | ①市内への工場移転に必要な以下の経費 ア 機械等設備の輸送に係る費用(運搬費・保険費等) イ 機械等設備の設置に係る費用(分解・組立・校正費等) ②市内の現工場の改修、増築、又は建替(現工場を取り壊した後、同土地上で行う工場の新築)に伴う一時移転に必要な以下の経費 ア 改修等施工期間中の一時移転に係る都内貸工場の賃借費 イ アの一時移転に伴う機械等設備の輸送に係る費用(運搬費・保険費等) ウ アの一時移転に伴う機械等設備の設置に係る費用(分解・組立・校正費等) | |

設備更新・導入事業 | ①市内の現工場に設置されている生産に要する設備等の更新に必要な以下の経費 ア 機械等設備の更新に係る費用(購入費・施工費等) イ 機械等設備の設置に係る費用(分解・撤去費等) ②市内の現工場に設置されている生産に要する設備に取り付ける装置又は工場の敷地内に新たに設置する設備の導入に必要な以下の経費 ア 機械の導入に係る経費(購入費・施工費等) | |

住民受入環境整備事業 | ||

住民受入環境整備事業 | 住民受入環境の整備に係る費用(購入費・設計費、施工費、撤去費等) | |

耐震補強事業 | ||

耐震診断事業 | 耐震診断を委託する経費 専門機関が行う技術評定に係る経費 | |

耐震設計事業 | 耐震補強工事に係る設計を委託する経費 専門機関が行う技術評定に係る経費 | |

耐震工事事業 | 耐震補強に係る工事費 耐震補強工事に係る施工監理等を委託する経費 | |

※別表第2に掲げる補助対象経費のうち、次に掲げる経費は補助対象としない。

(1) 消費税及び地方消費税

(2) 飲食代と認められるもの

(3) リース等について、補助対象期間外の期間に係るもの

(4) 委託契約において、委託先の資産となるもの

(5) 補助対象事業以外の事業と混同して支払が行われており、補助対象事業に係る経費が区分できないもの

(6) 手形、小切手又はクレジットカードにより支払が行われている経費

(7) 契約から支払までの一連の手続きが補助対象期間内に行われていないもの

(8) その他市長が補助対象外経費と認める経費

別表第3 補助率及び補助限度額等(第6条関係)

事業区分 | ||||

細事業 | 補助率 | 補助限度額 | 補助対象の事業費 | |

操業環境改善事業 | ||||

工場改修事業 | 補助対象経費の4分の3以内 | 375万円 | 100万円以上 | |

工場移転事業 | ||||

設備更新・導入事業 | ||||

住民受入環境整備事業 | ||||

住民受入環境整備事業 | 補助対象経費の4分の3以内 | 375万円 | 100万円以上 | |

耐震補強事業 | ||||

耐震診断事業 | 補助対象経費の3分の2以内 | 100万円 | 50万円以上 | |

耐震設計事業 | 200万円 | 100万円以上 | ||

耐震工事事業 | 400万円 | 200万円以上 | ||

(一部改正〔令和4年要綱41号〕)

(一部改正〔令和4年要綱41号〕)

(全部改正〔令和4年要綱41号〕)

(全部改正〔令和4年要綱41号〕)

(全部改正〔令和4年要綱41号〕)

(全部改正〔令和4年要綱41号〕)

(全部改正〔令和4年要綱41号〕)