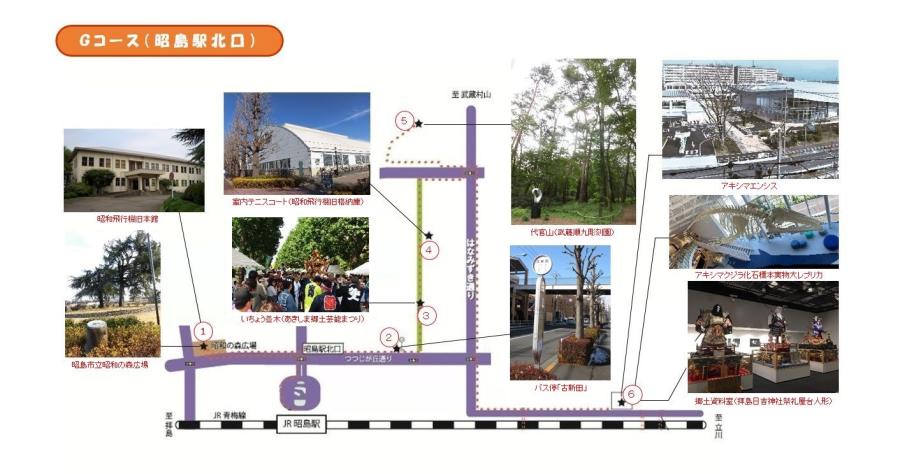

Gコース(昭島駅北口)

更新日:2023年7月20日

昭島史跡めぐりGコース(昭島駅北口)

注:上の地図を関連ファイルからダウンロードすると拡大します。

- 所要時間:約2時間

- 消費エネルギー:約411キロカロリー

- 交通:JR青梅線・昭島駅

昭島駅北口を中心にアキシマエンシスをゴールとするコースです。

1.昭和飛行機旧本館跡(建物は2014年春に取り壊し)

今日の昭島駅北口の発展は、昭和飛行機の存在抜きには語ることはできません。昭和飛行機工業株式会社は日中戦争開戦の年、昭和12年(1937年)に創設されました。戦前の昭和飛行機は海軍系の軍需工場として、青梅線沿線最大の規模を誇りました。当時は昭島市域をはじめ近隣から多くの従業員が勤務していました。

現在、「本館」の跡地(現在の昭島市立昭和の森広場)には、「創設の地」の碑が設置されています。

取り壊された本館

2.バス停「古新田」

約300年前の享保7年(1722年)頃から八代将軍徳川吉宗によって武蔵野の新田開発が盛んに奨励され、新たな耕作地(畑)と新しい村ができました。このバス停の名前は、それよりも早く開発が行われた場所を示す旧大神村の字名「古新田」が採用されたようです。

3.いちょう並木

つつじが丘通りから北の道路まで約420メートルの間には、72本のいちょうがあります。遊歩道としては日本有数の長さです。

4.昭和飛行機旧格納庫

いちょう並木の東側にある、かまぼこ型の屋根が特徴的な室内テニススクールは、かつての飛行機格納庫数棟を利用しています。

5.代官山

室町時代に扇谷上杉氏の代官がここに館を構えていたので、後世の人々がこの一帯を代官山と呼ぶようになったと伝えられています。令和元年(2019年)6月、この代官山の中に、「武藤順九彫刻園」が開園しました。大理石中心の9作品をめぐる遊歩道も整備されています。(入園はフォレストイン昭和館エントランスから。)

6.昭島市郷土資料室

令和2年(2020年)3月28日開設のアキシマエンシスは「郷土資料室」と「市民図書館」が同居しており、指定文化財5点を所蔵し、化石や土器・民具を展示するほか、ICT技術を活用したデジタルミュージアムでもあります。

6-1アキシマクジラ化石標本

昭和36年(1961年)8月多摩川で発見された化石は、今から約200万年前の地層から産出しました。当時の昭島は比較的陸地に近い浅瀬だったと考えられています。

アキシマクジラの化石は、群馬県立自然史博物館主任学芸員木村俊之博士らの研究によって「コククジラ属の中で最古の化石種であり、これまで知られていなかった新種のコククジラ類」と判明し、「エスクリクティウスアキシマエンシス」と学名が付与されました。

6-2紅林家文書四通

旧郷地村の紅林家に伝わる昭島では唯一の中世文書です。とりわけ「おなへ母書状」は、当時の女性の手紙としては珍しくとても貴重なものです。

6-3獣脚付有蓋短頸壺付石櫃他一括

昭和54年(1979年)玉川町の下水道工事中に発見された奈良時代の火葬墓から出土しました。火葬墓には石櫃があり、中に獣脚付有蓋短頸壺(蔵骨器。須恵器製)が納められていました。

6-4縄文時代初頭の丸底深鉢型土器(上川原遺跡出土)

縄文時代初頭の撚糸文系井草式土器(杉並区井草遺跡を標準遺跡として命名)で、この時期のものとしては珍しく原型をよく保っています。

6-5大神古墳出土遺物一括

大神古墳は、7世紀初頭の古墳で、直径約17.5メートルの円墳です。

遺物の中でも注目されるのが、遺体が埋葬されていた玄室から発見された全長約90センチメートルの直刀です。錆びついていたものの、破損はほとんどありませんでした。

生涯学習部 アキシマエンシス管理課 文化財係

郵便番号:196-0012 昭島市つつじが丘3-3-15

電話番号:042-519-5717

ファックス番号:042-519-7456