生活保護制度

更新日:2025年1月6日

生活保護制度とは

生活保護制度は、日本国憲法に規定する生存権を具体的に保障したものです。

病気や高齢等で働けなくなった、働いても病弱等の理由で収入が少なく生活が維持できなくなったなどさまざまな事情によって生活に困っている世帯に対して、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、自立した生活ができるように手助けする制度です。

生活にお困りの際は、ためらわずにご相談ください。

生活保護を受けるための要件

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提となっています。また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先されます。

そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

「資産の活用」とは

預貯金、有価証券、不動産、自動車、バイクなど売却が可能な資産がある場合には、その資産を生活のために活用してください。

特定の要件に該当する場合は保有が認められることもあります。

「能力の活用」とは

働ける方は、その能力に応じて働いてください。

「あらゆるものの活用」とは

年金や手当など他の社会保障制度で給付を受けることができる場合は、それらを活用してください。

「扶養義務者の扶養」とは

親・子・兄弟姉妹などで援助を申し出ている方がいれば、その方から援助を受けてください。

注:扶養義務者による扶養の可否等が、保護の要否の判定に影響を及ぼすものではありません。

注:「扶養義務の履行が期待できない」と判断される扶養義務者には、基本的には扶養義務者への直接の照会を行わない取扱いとされています。扶養義務の履行が期待できない扶養義務者がいる場合には、面接相談員にその事情をご相談ください。

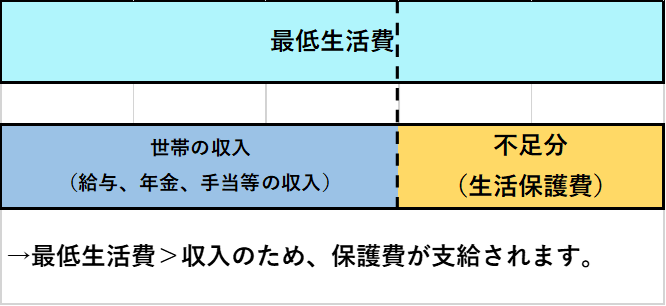

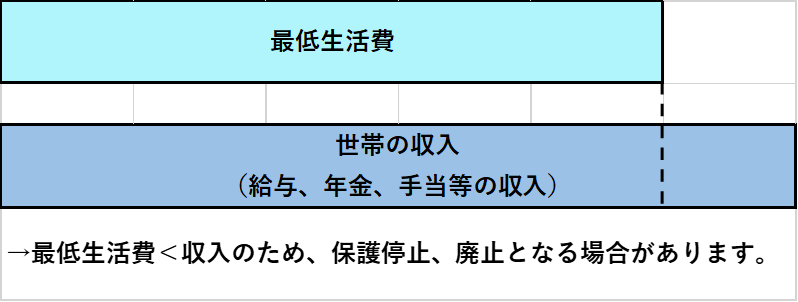

生活保護費の決めかた

- 生活保護費は、厚生労働大臣の定める基準(最低生活費)と保護を受けている世帯の収入(給与や年金、手当、仕送り等)とをくらべて、収入が国の定めた基準より少ない場合に、その足りない分だけ支給されます。

- 世帯の収入が最低生活費を上回った場合には、生活保護が補う部分がなくなるため、保護費は支給されず、収入額によって生活保護が停止、廃止となる場合があります。

- 注:最低生活費は、世帯の構成や地域等世帯ごとに異なります。また、居宅、入院、施設入所によっても異なります。

- 注: 収入には、給与・年金・手当・仕送り・保険金・財産収入・臨時収入などが含まれます。

生活保護の種類

生活保護による援助を「扶助」といいます。扶助には次の8種類があり、国の定めた基準により、世帯の生活の必要に応じて受けることができます。

| 種類 | 内容 |

| 生活扶助 | 衣食や光熱水費など暮らしにかかる費用 |

| 教育扶助 | 学用品、教材代、給食費など義務教育に必要な費用 |

| 住宅扶助 | 家賃、地代、契約更新料、火災保険料などの費用 |

| 医療扶助 | 病気やケガを治療するための費用 |

| 介護扶助 | 介護保険制度を利用するために必要な費用 |

| 出産扶助 | 出産をするための費用 |

| 生業扶助 | 高等学校などに就学するための費用、仕事のための技能等を身につけるための費用 |

| 葬祭扶助 | 火葬などのための費用 |

- 必要に応じて通院時の交通費やオムツ代等が支給される場合もあります。

- 支払方法は、金銭で支給される場合と、介護費、医療費、学校給食費のように福祉事務所が代わって支払をする場合があります。

生活保護を受けた場合の権利

- 一度決定された保護は、正当な理由がなければ、不利益に変更されることがありません。

- 保護を受ける権利は他人に譲り渡すことは出来ません。

- 保護として受けた金銭や品物には、租税その他公課がかかりません。

- 保護として受けた金銭、品物や保護を受ける権利は、差し押さえられることはありません。

生活保護を受けた場合の義務

- 利用し得る資産、能力その他あらゆるものを生活のために活用してください。

- 能力に応じて勤労に励み、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに、支出の節約を図り、その他生活の維持・向上に努めてください。

- 福祉事務所から、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導または指示を受けたときは従ってください。

- 収入、支出その他生計の状況や世帯の構成など状況が変わったときは届け出てください。

例

- 働きによる収入(給料、内職、自営、臨時収入、アルバイト収入など)があった場合

- 働きによらない収入(年金、手当、生命保険の給付金、仕送り、借入金など)があった場合

- 世帯状況の変化(就職・退職、転入・転出、結婚・離婚、入退院、出生、死亡、長期不在など)があった場合

- 家賃や地代の変更があった場合

- 個人の資格や認定結果の変更(年金、手当、医療証、手帳等の更新、介護や障害の区分変更など)があった場合

注:保護費以外の金銭等が世帯に入った場合は、必ず福祉事務所に連絡してください。

生活保護費の返還について

- 本来資力があるのにもかかわらず、さしせまった事情のため保護を受けたときは、お金が入った時点で、それまでに受けた保護費をあとで返していただくことがあります。(生活保護法第63条)

- 収入の届出をしなかったり、偽りの届出をするなどした場合は、不正受給となり、それまでに受けた保護費を返していただきます。(同法第78条)

特に悪質な場合は、保護費を返してもらうだけでなく、罰せられることがあります。(同法第85条)

関連リンク

- 厚生労働省ホームページ「生活保護制度」(外部サイトにリンクします)

- 厚生労働省ホームページ「生活保護制度に関するQ&A」(外部サイトにリンクします)

- 東京都ホームページ「生活保護制度とはどのような制度ですか」(外部サイトにリンクします)

- (外部サイトにリンクします)

保健福祉部 生活福祉課 保護係(1階11番窓口)

郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1

電話番号:042-544-5111(内線番号:2112から2124)

ファックス番号:042-546-8855