○昭島市下水道条例施行規則

昭和53年6月1日

規則第5号

〔注〕平成19年9月から改正経過を注記した。

昭島市下水道条例施行規則(昭和48年昭島市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市下水道条例(昭和53年昭島市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第1条の2 条例第2条の2第1項第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

イ 大腸菌が検出されないこと。

ウ 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(追加〔平成25年規則11号〕)

(地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第1条の3 条例第2条の2第1項第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

2 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。)の耐震性能は次に定めるとおりとし、その他の排水施設の耐震性能は第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

(追加〔平成25年規則11号〕)

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第1条の4 条例第2条の2第1項第6号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、30ミリメートル)とし、同号の規則で定める排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(追加〔平成25年規則11号〕)

(排水設備の固着箇所等)

第2条 条例第3条第3号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に管底高に食違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗仕上げをすること。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高に食違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗仕上げをすること。

(3) 前2号によりがたい特別な理由があるときは、市長の指示を受けること。

(1) 管渠のこう配は、次のとおりとする。

内径又は内のり(単位ミリメートル) | こう配 |

100以上150未満 | 100分の2.0以上 |

150以上200未満 | 100分の1.5以上 |

200以上250未満 | 100分の1.2以上 |

250以上 | 100分の1.0以上 |

(2) 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを設けること。この場合、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によつて破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。ただし、汚水流出箇所にトラップを設けることが困難と認められるときは、その箇所にできるだけ近接した排水管の適当な箇所にトラップを設けること。

(3) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるに有効な目幅をもつたストレーナーを設けること。

(4) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(5) 管渠の土かぶりは、公道及び公道に準ずる私道内では120センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。

(6) ますは、管渠の内径及び深さの度合に応じ、検査又は清掃に支障のない大きさとすること。

(7) 次に掲げる建築物等における浮遊物質又は油脂類を含む汚水の排出箇所には、これら物質の公共下水道への流下を阻止、分離及び収集するのに有効な装置(以下「阻集器」という。)を設けること。

ア 会社、工場等における土砂、石くずその他これに類する固形物質を含む汚水の排出箇所には、砂阻集器

イ 自動車の洗い場、車庫又はガソリン供給所等における可燃性油類を多量に含む汚水の排出箇所には、油阻集器

ウ 料理店、ホテル、食品加工工場等における脂肪類を多量に含む汚水の排出箇所には、脂肪阻集器

(1) 工事施行地付近の見取図及び次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1の平面図

ア 工事施行地の形状及び面積

イ 工事施行地付近の公共下水道施設の位置

ウ 工事施行地付近の道路の位置

エ 工事施行地内の建物及び水洗便所、浴場、流し場その他の下水を排除する施設の位置

オ 管渠の配置、形状、寸法及びこう配

カ ます、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置

キ トラップの位置

ク 他人の排水設備を使用するときは、その位置

ケ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 工事施行地の面積が1ヘクタール以上であるとき又は地盤に著しい高低差があるときは、工事施行地の地表こう配及び管渠のこう配を表示した縮尺縦100分の1、横300分の1の縦断面図

(3) 排水設備のうち特殊な構造のものであるときは、縮尺30分の1の構造詳細図

(4) ポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した縮尺50分の1の図面

(5) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その同意書

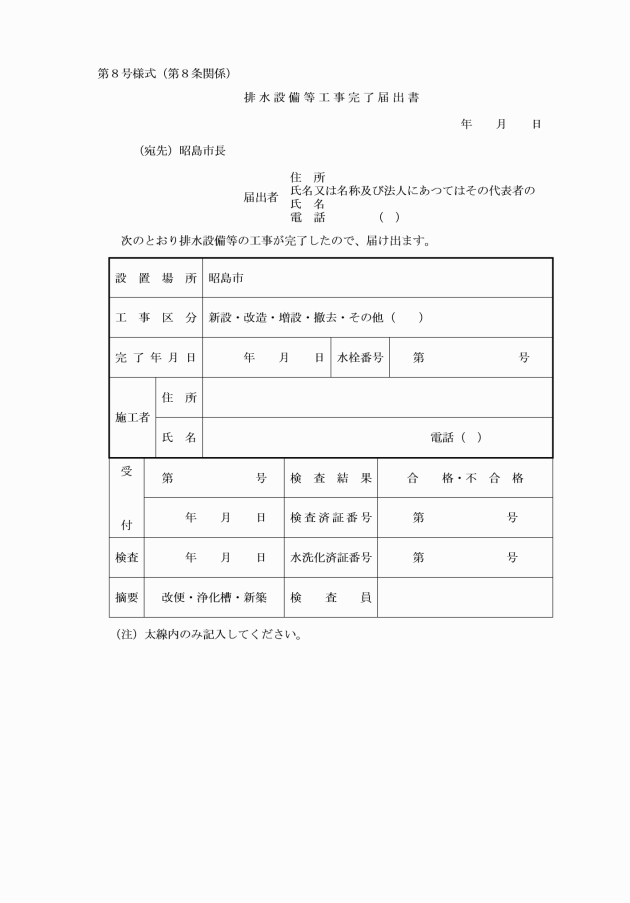

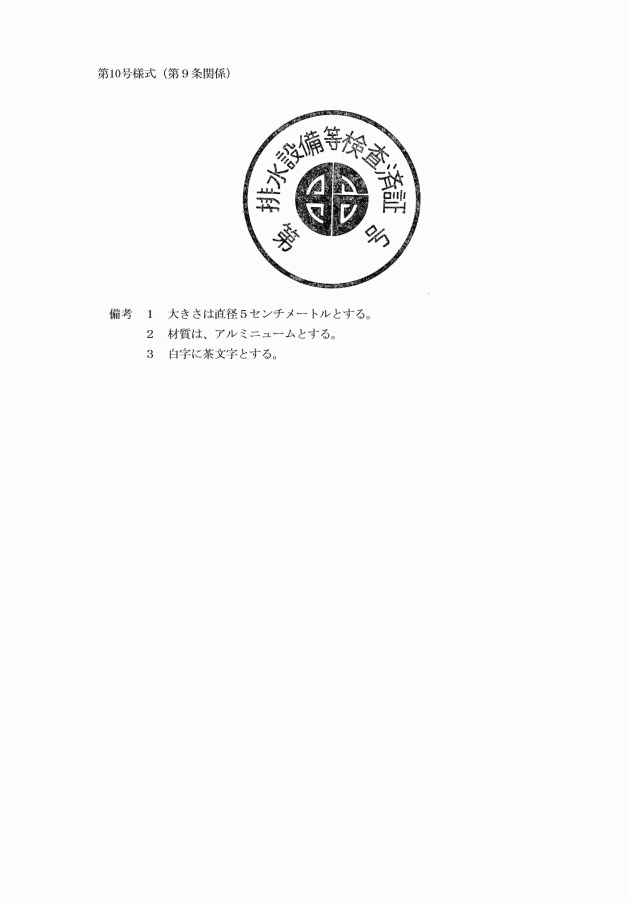

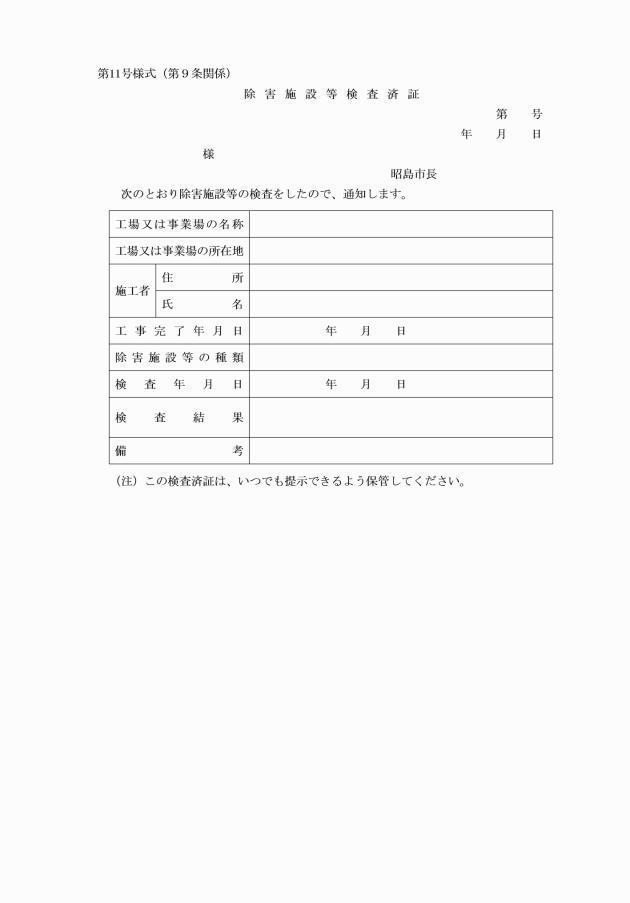

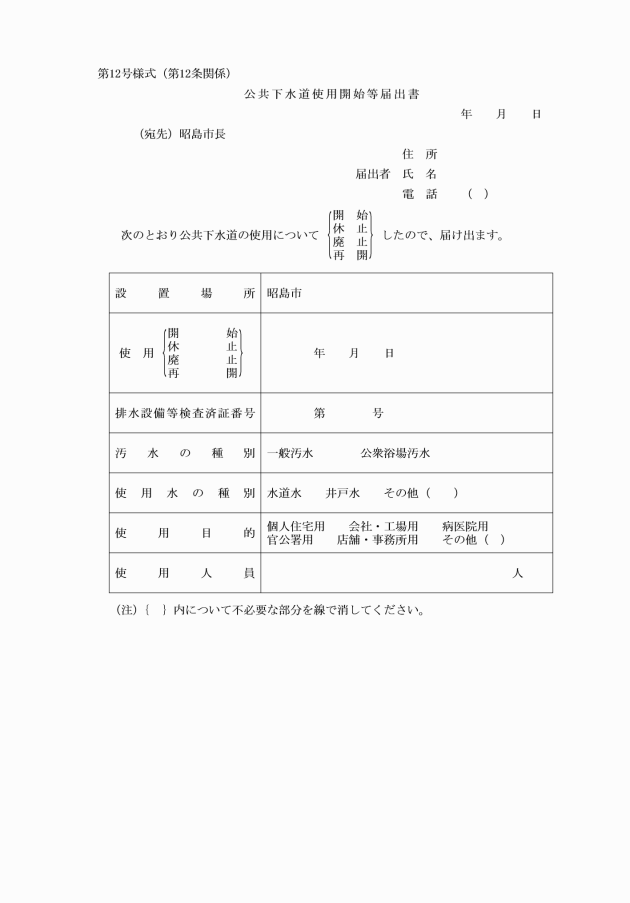

2 前項の排水設備等検査済証は、見やすい場所に掲示し除害施設等検査済証は、市長の請求に応じていつでもこれを提示できるよう保管しておかなければならない。

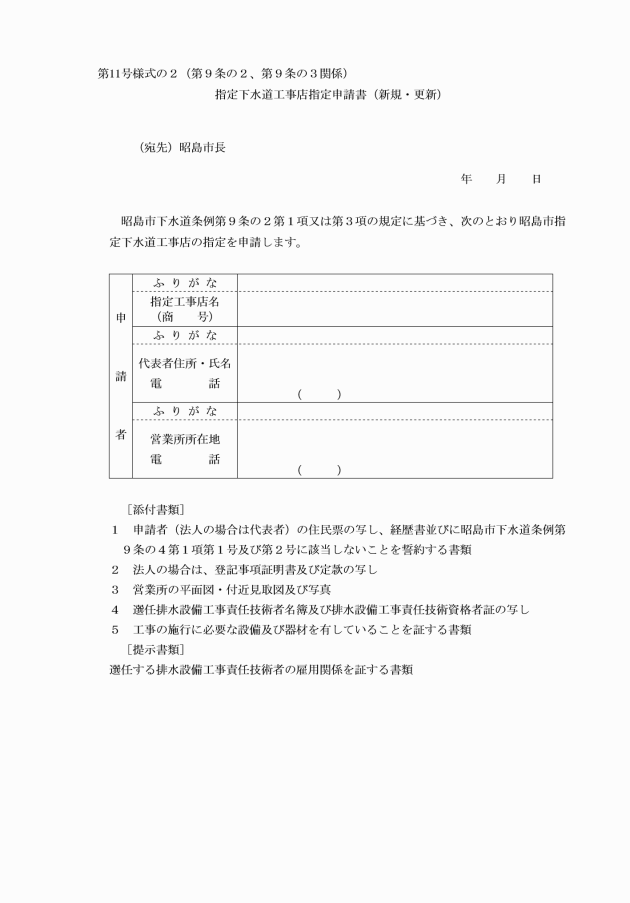

(指定の申請)

第9条の2 条例第9条の2第1項の規定による昭島市指定下水道工事店(以下「指定工事店」という。)としての指定の申請は、指定下水道工事店指定申請書(新規・更新)(第11号様式の2。以下「指定申請書」という。)によつて行わなければならない。

2 指定申請書には次に掲げる書類を添付し、かつ、申請の際に選任する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の雇用関係を証する書類を提示しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し、経歴書並びに条例第9条の4第1項第1号及び第2号に該当しないことを誓約する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

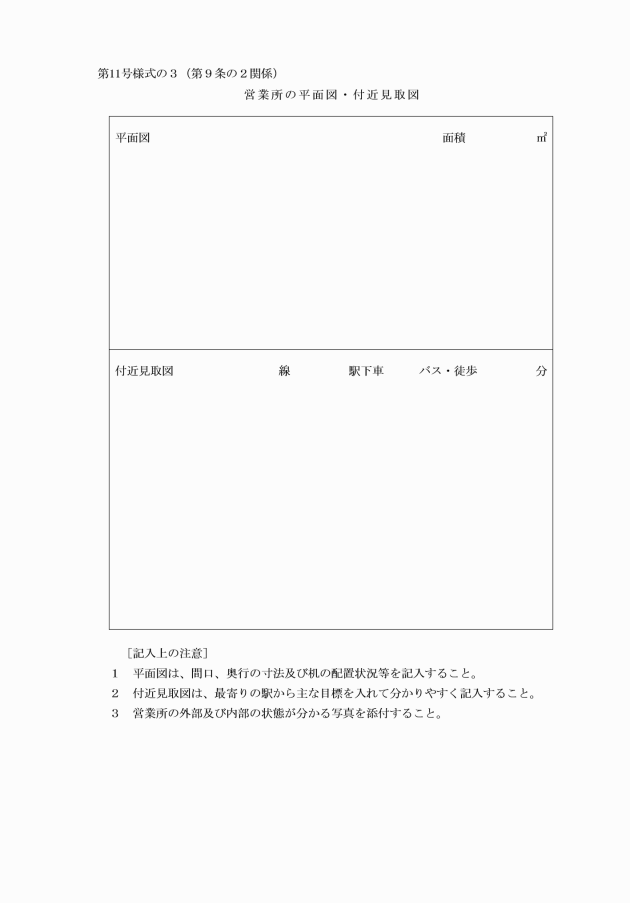

(3) 営業所の平面図・付近見取図(第11号様式の3)及び営業所の写真

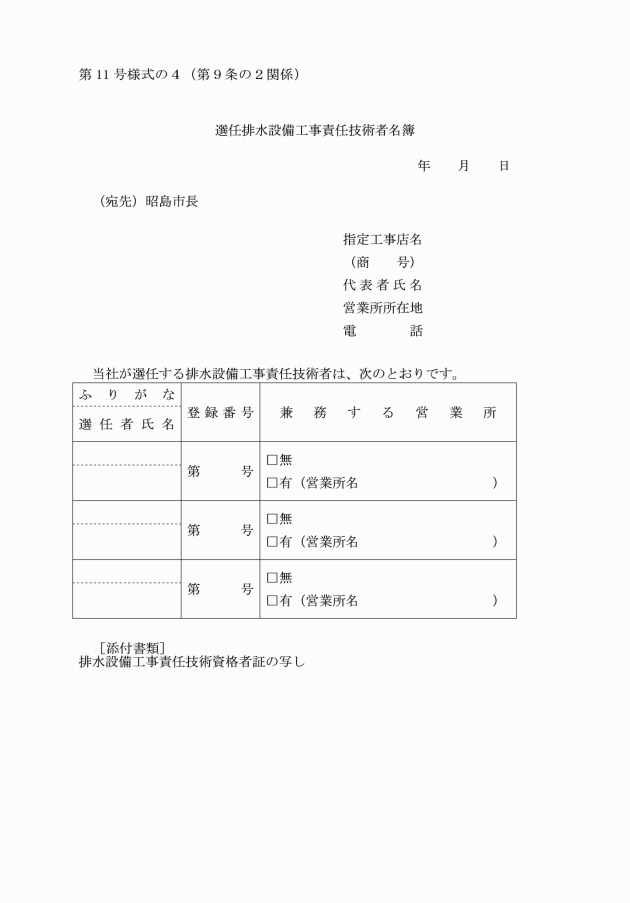

(4) 選任排水設備工事責任技術者名簿(第11号様式の4)

(5) 選任する責任技術者の条例第10条の3に規定する排水設備工事責任技術資格者証(以下「資格者証」という。)の写し

(6) 条例第9条の3第3号に適合していることを証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

3 責任技術者は、当該者を選任する指定工事店が東京都内に有する各営業所における責任技術者を兼任することができる。

(一部改正〔平成24年規則23号・令和元年25号・6年35号〕)

(指定の更新の申請)

第9条の3 条例第9条の2第3項の規定による指定の有効期間の更新の申請は、指定の有効期間が満了する日の2月前までに指定申請書によつて行わなければならない。

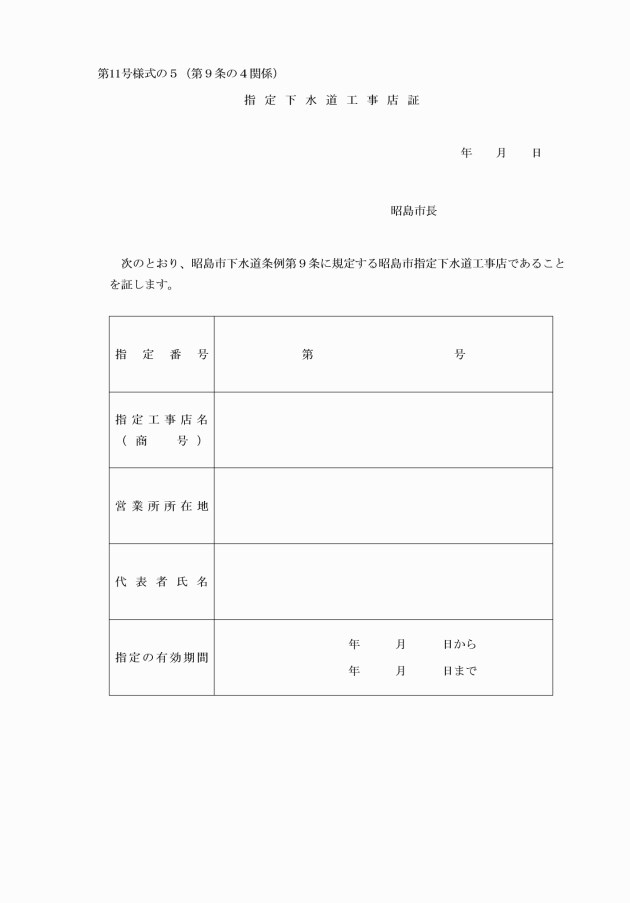

(指定工事店証)

第9条の4 条例第9条の5第1項の規定により交付する昭島市指定下水道工事店証は、指定下水道工事店証(第11号様式の5。以下「指定工事店証」という。)とする。

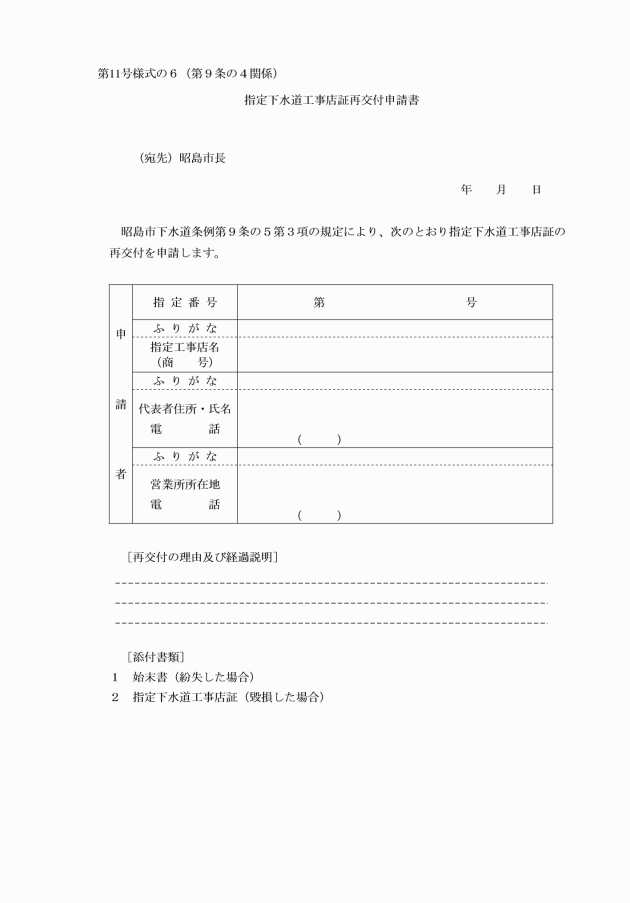

2 条例第9条の5第3項の規定による指定工事店証の再交付の申請は、指定下水道工事店証再交付申請書(第11号様式の6)によつて行わなければならない。

3 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、指定工事店証を市長に返納しなければならない。

(1) 営業を廃止したとき。

(2) 条例第10条の2の規定により指定の効力が停止され、又は指定が取り消されたとき。

(3) 指定工事店証の有効期間が満了したとき。

(指定工事店の廃止等の届出)

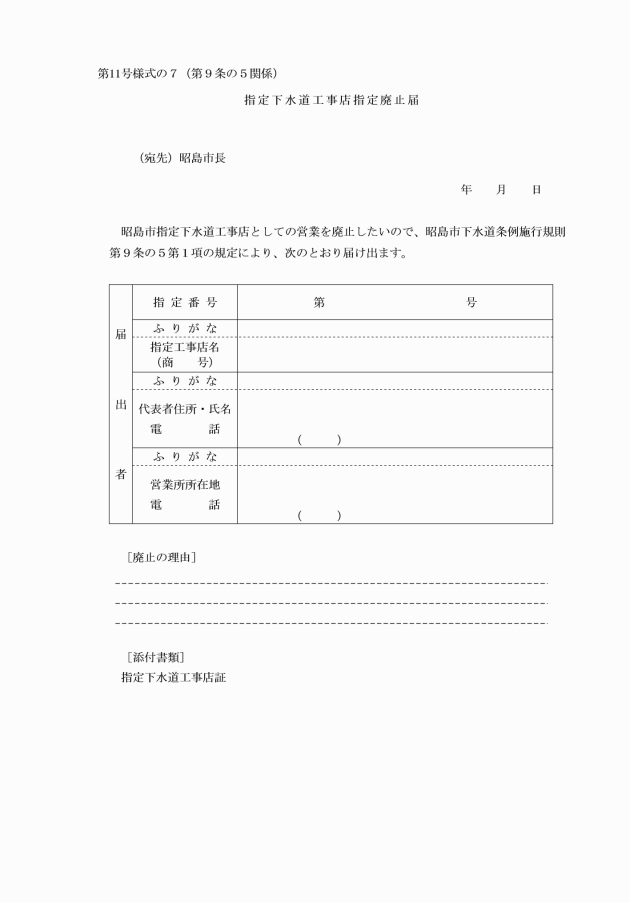

第9条の5 指定工事店は、指定工事店としての営業を廃止するときは、指定下水道工事店指定廃止届(第11号様式の7)により市長に届け出なければならない。

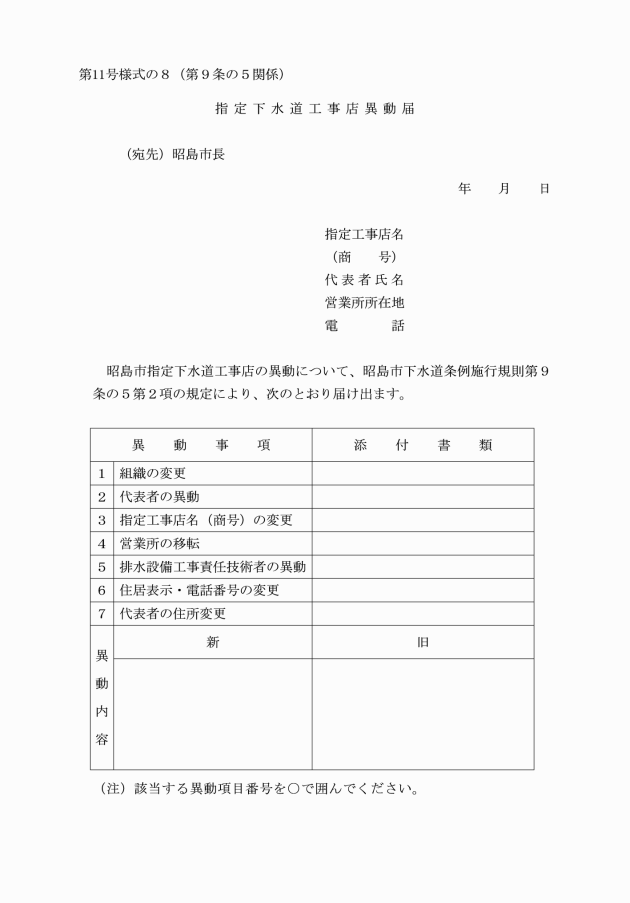

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があつたとき。

(3) 指定工事店名(商号)を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 選任する責任技術者に異動があつたとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があつたとき。

(7) 代表者の住所に変更があつたとき。

3 指定工事店は、当該指定工事店(法人にあつては代表者)が条例第9条の4第1項第1号又は第2号に該当するに至つたときは、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、必要があると認めるときは、前3項の規定による届出の際に、事実を説明する書類を添付させ、又は提示させることができる。

(一部改正〔令和元年規則25号・6年35号〕)

(責任技術者の資格試験等)

第9条の6 条例第10条の3に規定する排水設備工事責任技術者資格試験は、東京都下水道局長が実施する資格試験とする。

2 条例第10条の4第3項に規定する資格者証の有効期限を更新した者とは、東京都下水道局長の実施する排水設備工事責任技術者更新講習を受講して資格者証の有効期限を更新した者とする。

(一部改正〔平成23年規則20号〕)

(登録の申請)

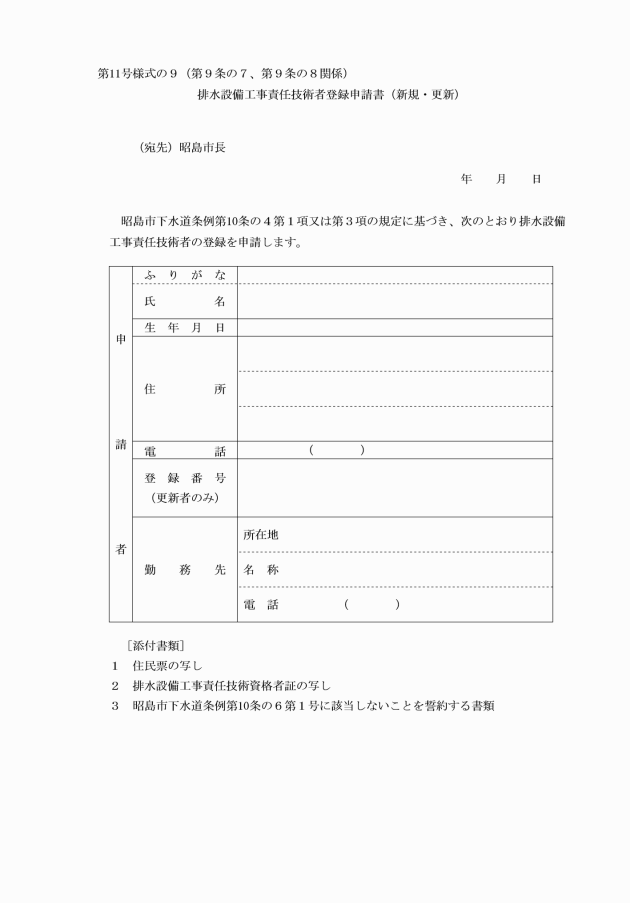

第9条の7 条例第10条の4第1項の規定による責任技術者としての登録の申請は、排水設備工事責任技術者登録申請書(新規・更新)(第11号様式の9。以下「登録申請書」という。)によつて行わなければならない。

2 登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 資格者証の写し

(3) 条例第10条の6第1号に該当しないことを誓約する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成24年規則23号・令和元年25号〕)

(登録の更新の申請)

第9条の8 条例第10条の4第3項の規定による登録の更新の申請は、有効期限を更新した資格者証の交付を受けた日から90日以内に登録申請書によつて行わなければならない。

(資格者証)

第9条の9 市長は、責任技術者としての登録又は登録の更新を行つたときは、当該責任技術者の資格者証に登録した旨を記載する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事に従事する際、前項の記載をした資格者証を携帯し、市長から要求があつたときは、これを提示しなければならない。

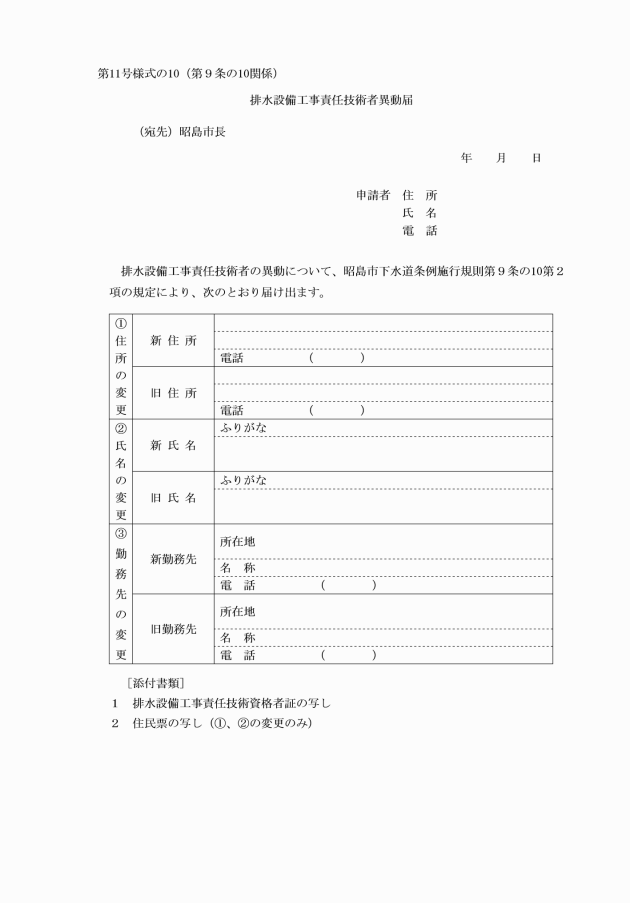

(責任技術者の登録の抹消等の届出)

第9条の10 責任技術者として登録された者は、その登録を抹消するときは、その旨を市長に届け出なければならない。

3 責任技術者として登録された者が条例第10条の6第1号に該当するときは、その者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、その旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和元年規則25号〕)

(調査等)

第9条の11 市長は、業務上必要な範囲内において、指定工事店及び責任技術者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は現地調査をすることができる。

(公示)

第9条の12 市長は、指定工事店に関し、次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示する。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、指定の有効期間の更新をしなかつたとき。

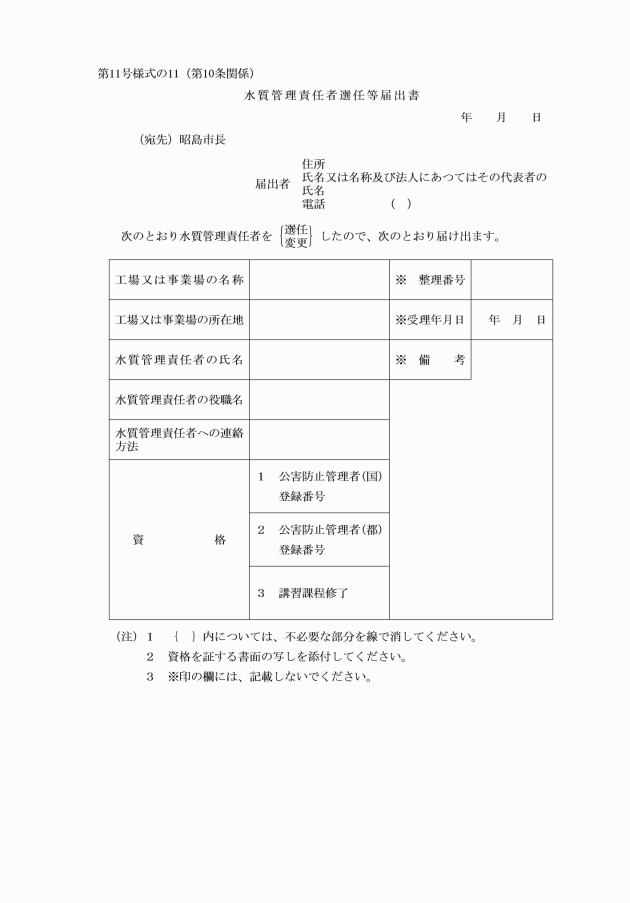

(水質管理責任者の選任等の届出)

第10条 条例第10条の8第1項に規定する水質管理責任者の選任又は変更の届出は、水質管理責任者選任等届出書(第11号様式の11)によつて行わなければならない。

(水質管理責任者の免除)

第10条の2 条例第10条の8第1項に規定する市長の定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特定施設を設置して公共下水道を使用する者で、法又は条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除するおそれのないもの

(2) その他市長の認める者

(水質管理責任者の業務)

第10条の3 条例第10条の8第2項に規定する水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。

(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定記録に関すること。

(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

(一部改正〔平成22年規則9号〕)

(水質管理責任者の資格)

第10条の4 条例第10条の8第2項に規定する水質管理責任者の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者の有資格者のうち、水質関係の公害防止管理者の資格を有すること。

(2) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第105条に規定する公害防止管理者の資格を有すること。

(3) 市長が指定する講習の課程を修了していること。

第11条 削除

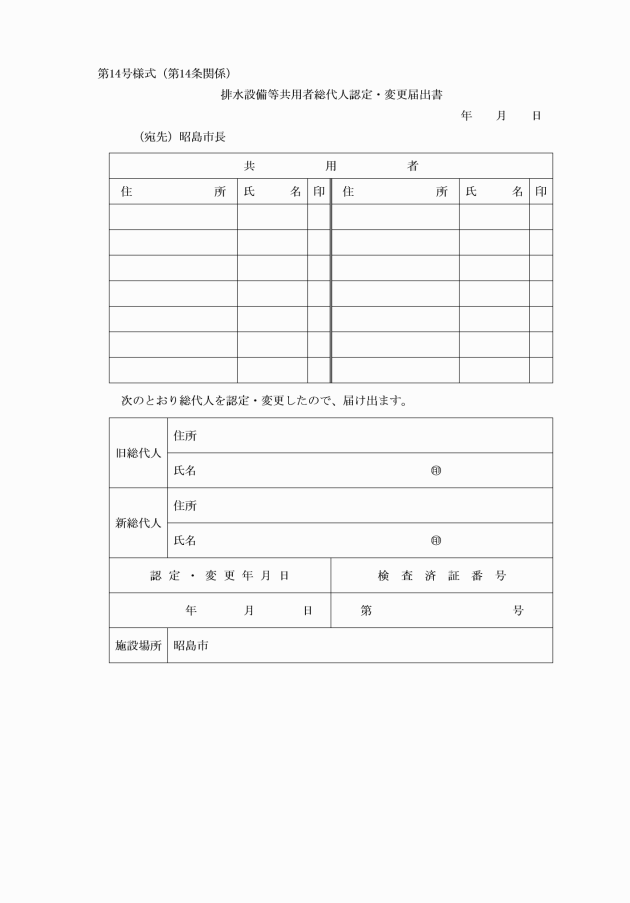

(共用排水設備等の総代人)

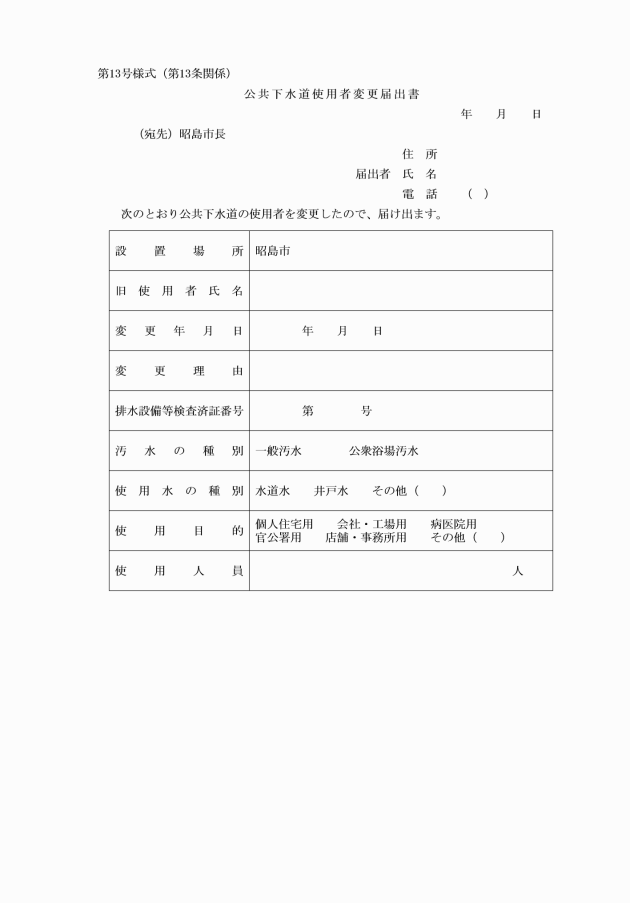

第14条 排水設備等を共用する者は、公共下水道の使用に関する事項を処理するため総代人を定め、排水設備等共用者総代人認定・変更届出書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。総代人に変更のあつたときも、同様とする。

(使用水量の認定)

第16条 条例第17条第2項の規定により市長が行う使用水量の認定基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 井戸水その他の水を家事に使用するものについては、1世帯3人までは1月10立方メートルとし、3人を超える場合は、1人増すごとに4立方メートルを加算する。

(3) 官公署、学校、病院、会社、工場その他これに類するもので動力式揚水設備がなく、かつ、家事以外に井戸水その他の水を使用する場合の1月当たりの使用水量は、これを構成している人員1人につき、1立方メートルとする。

(4) 井戸水その他の水を動力式揚水設備により家事以外に使用している場合の1月当たりの使用水量は、計測装置により測定できるもののほか、使用者の世帯構成、業態、機械の性能、水の使用状況その他の事情を勘案して認定する。

(5) 前各号のいずれにも該当しない場合は、同各号の規定を勘案して認定する。

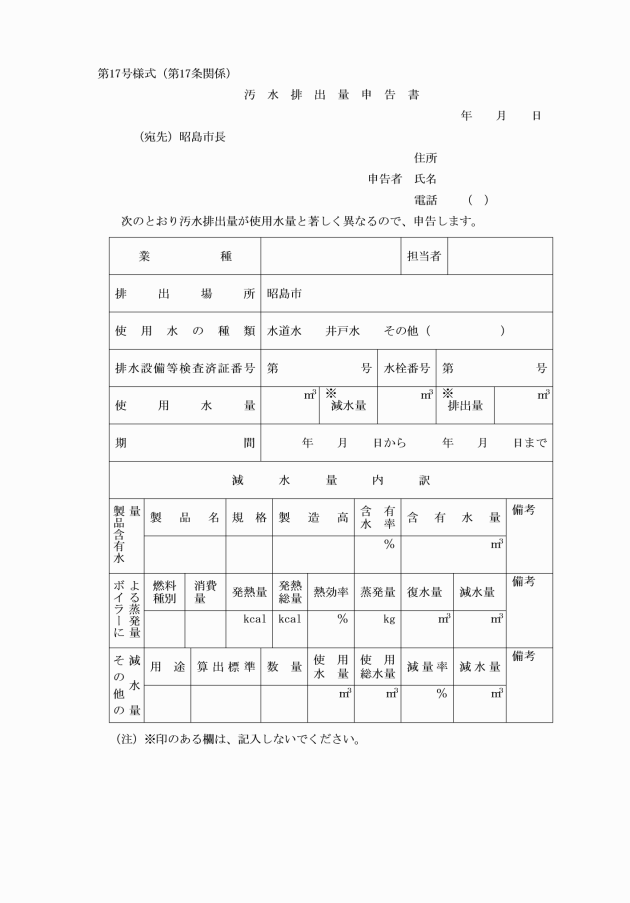

(汚水排出量の申告)

第17条 条例第17条第2項第3号の規定による申告をしようとする者は、汚水排出量申告書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。

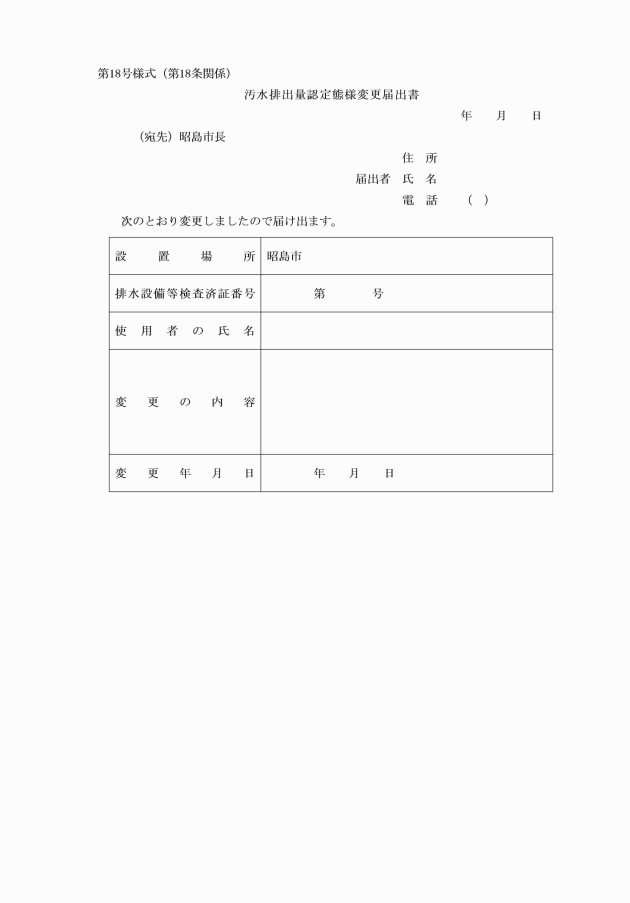

(汚水排出量の算定態様変更)

第18条 使用者は、条例第17条第2項各号に定める汚水の排出量の認定に係る使用の態様に変更を生じた場合は、変更した日の属する月の翌月の5日までに汚水排出量認定態様変更届出書(第18号様式)を市長に提出しなければならない。

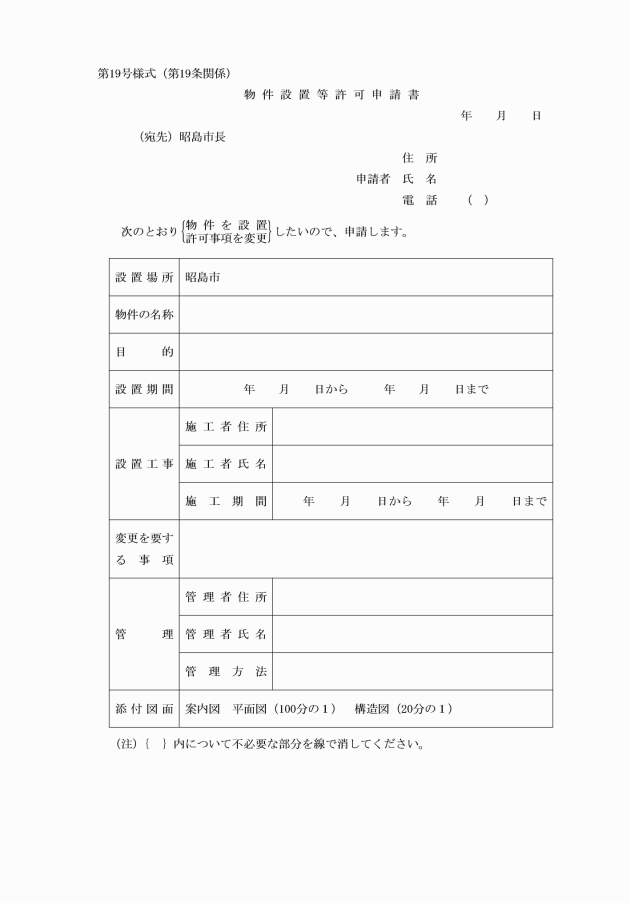

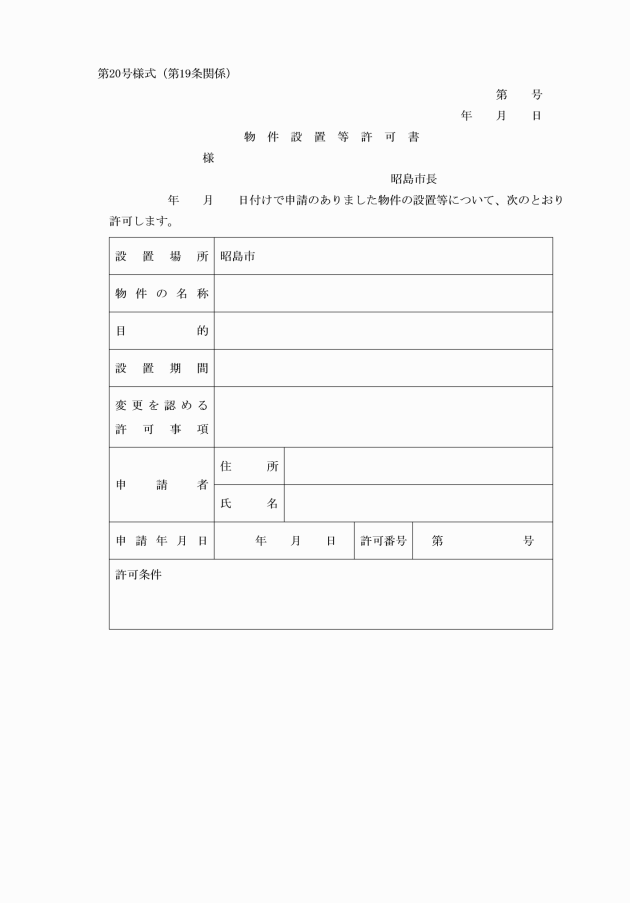

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

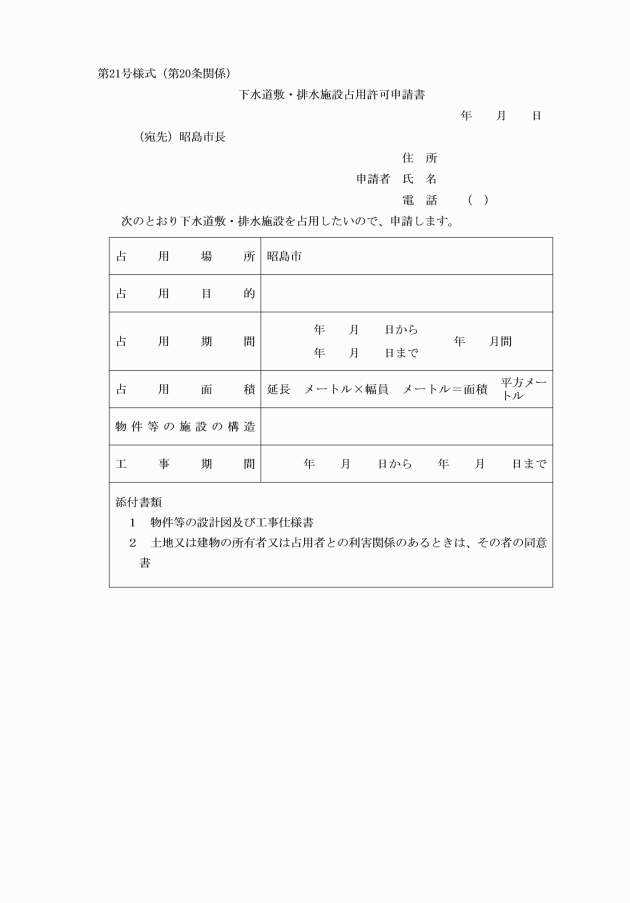

(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。

(2) 公共下水道の敷地の占用が隣接する土地又は建物の所有者又は占有者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書

(3) その他市長が必要と認める書類

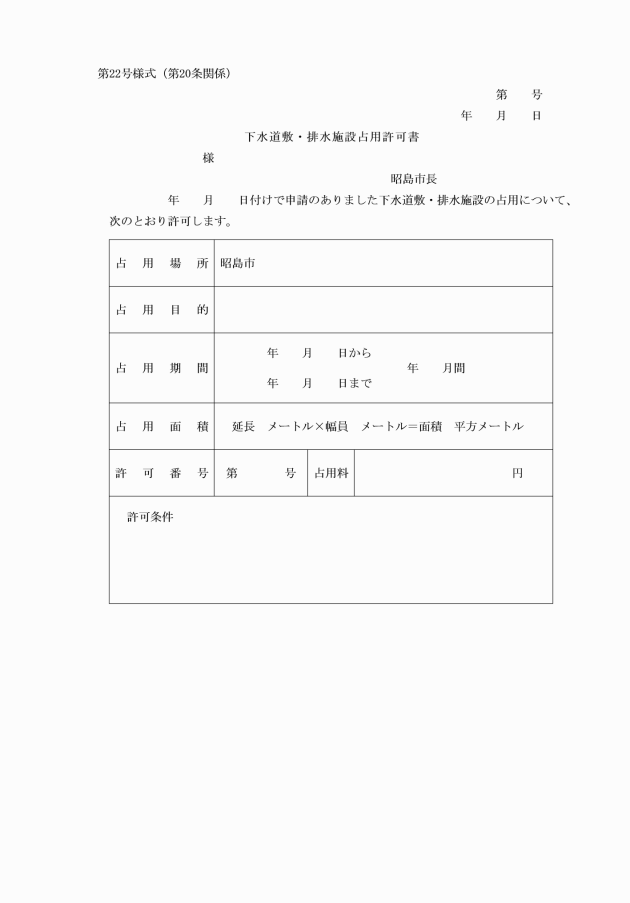

3 前項の許可書の交付を受けた者は、占用期間中占用区域の見やすい箇所に当該許可書又はその写しを掲示しておかなければならない。

4 前項の規定により許可書の写しを掲示しようとするときは、市長の検印を受けなければならない。

(占用料の徴収と特例)

第21条 条例第22条第2項本文に規定する占用料は、昭島市道路占用料条例(昭和46年昭島市条例第30号)に準じて徴収する。

2 条例第22条第2項ただし書に規定する規則で定める占用物件とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占有物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(一部改正〔平成19年規則42号〕)

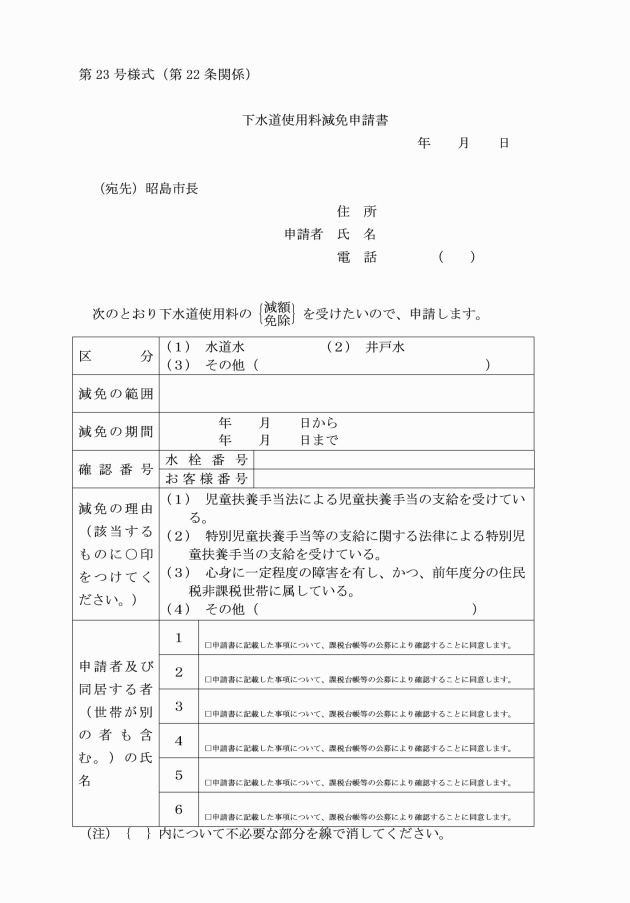

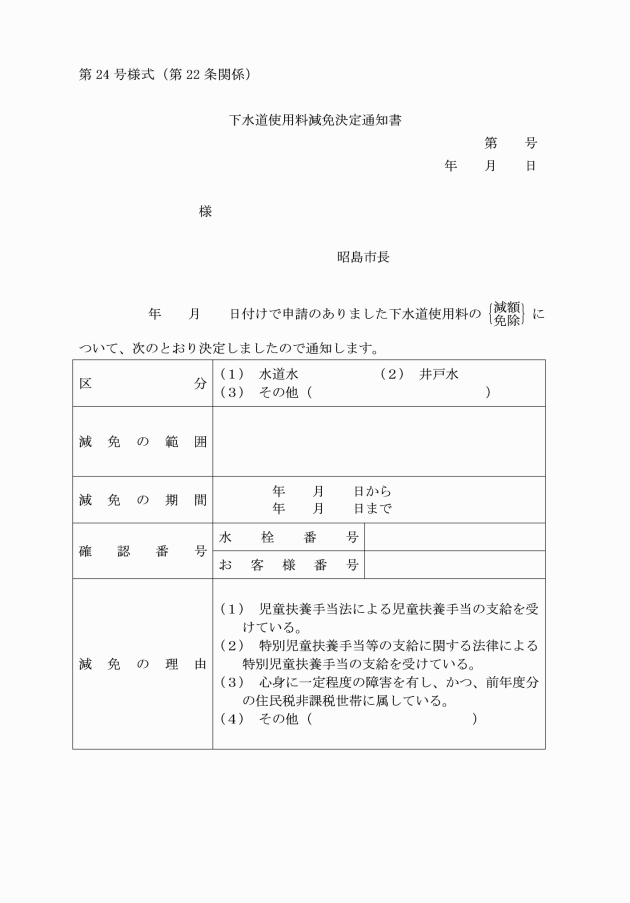

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当の支給を受けている者(生活保護法により生活扶助を受けている者を除く。) 1月について汚水排出量10立方メートルに相当する使用料を免除

(3) 次に掲げるいずれかの者(昭島市心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和49年昭島市規則第30号)第7条各号の施設(通所により利用する施設を除く。)に入所している者を除く。)であつて、前年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)が非課税の世帯に属するもの(生活保護法により生活扶助を受けている者を除く。) 1月について汚水排出量10立方メートルに相当する使用料を免除

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害等級が2級以上であるもの

イ 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、精神発達の遅滞の程度が2度以上であるもの

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、障害等級が1級であるもの

(4) その他市長が特に必要と認める者 市長が必要と認める使用料又は占用料を減額又は免除

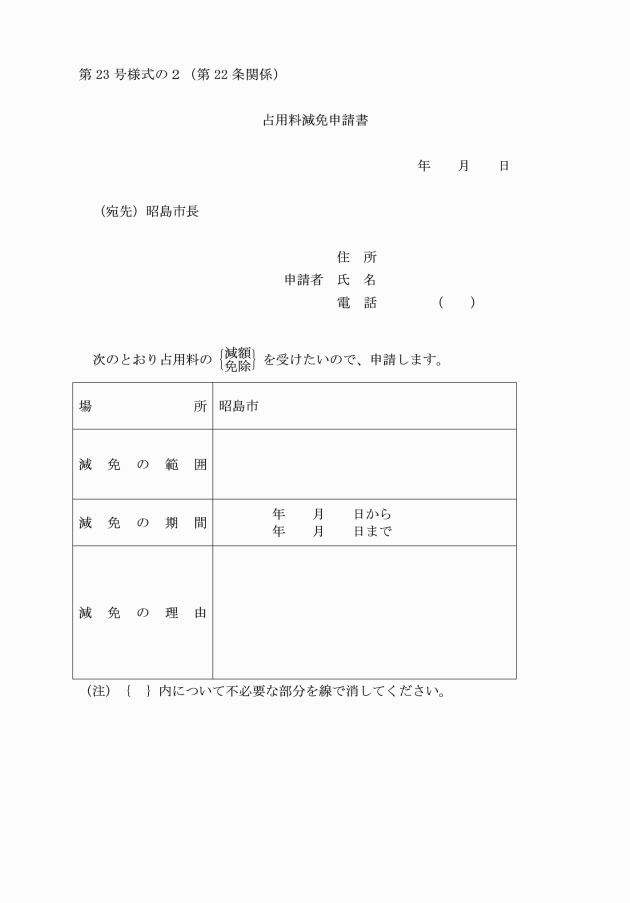

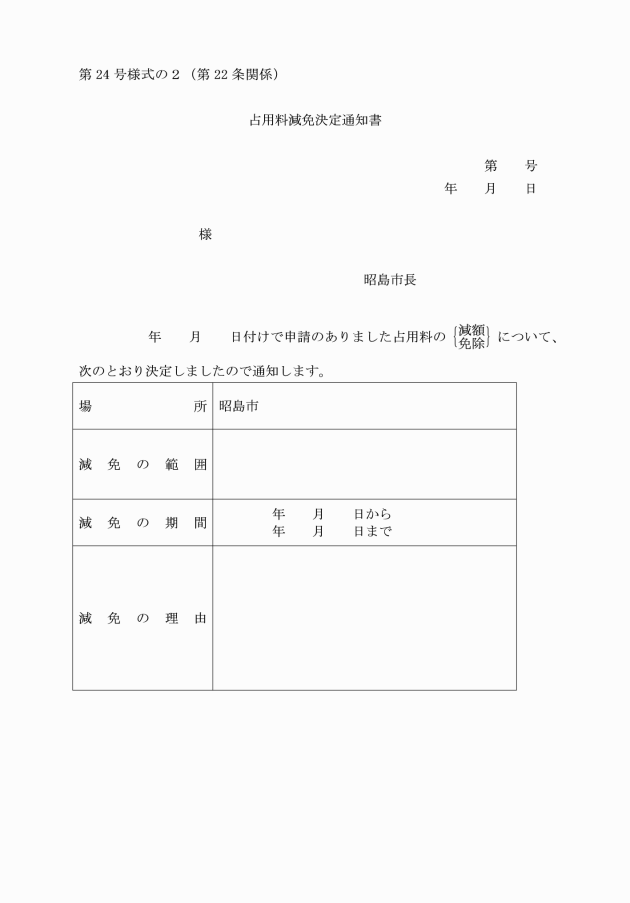

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者にあつては下水道使用料減免申請書(第23号様式)により、占用料の減免を受けようとする者にあつては占用料減免申請書(第23号様式の2)により市長に申請しなければならない。ただし、その者が昭島市給水条例施行規程(平成2年昭島市水道部管理規程第2号)第25条第2項の規定により、水道料金等減免申請書による水道料金の減額又は免除の申請をしたときは、その申請をもつて、下水道使用料減免申請書による使用料の減免の申請があつたものとみなす。

(一部改正〔平成22年規則9号・令和6年35号〕)

(使用料等の減免の中止又は取消し)

第23条 市長は、前条第3項の規定による通知を受けた者が減免の対象に該当しなくなつたときは減免の適用を中止し、虚偽の申請の事実が判明したときは直ちに減免の適用を取り消すことができる。

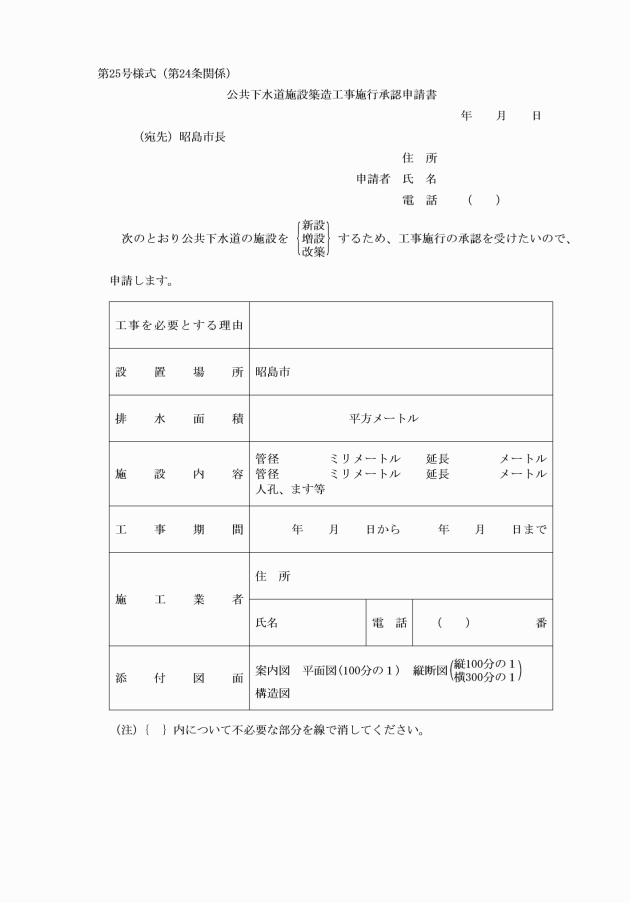

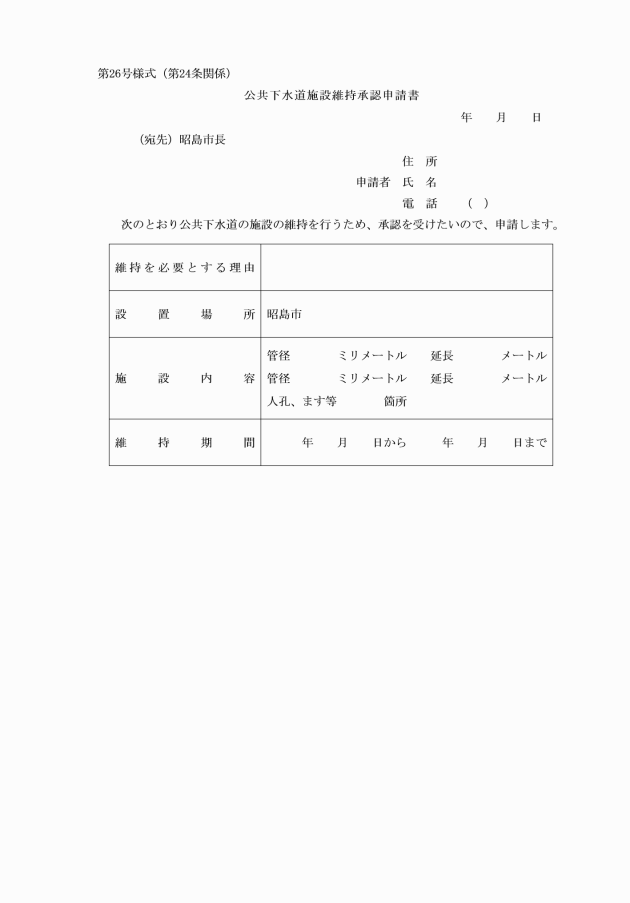

2 前項の工事又は維持を行う場合は、市長は、市の職員に監督を行わせることができる。

(一部改正〔令和6年規則35号〕)

(公共下水道施設損傷復旧の工事)

第25条 公共下水道の施設を損傷させた者は、市長が定める復旧工事の概算額及び設計料を前納しなければならない。

2 前項の規定により納付された工事の概算額及び設計料は、工事完了後精算し過不足を生じたときは、これを返還又は追徴する。

(身分を示す証明書)

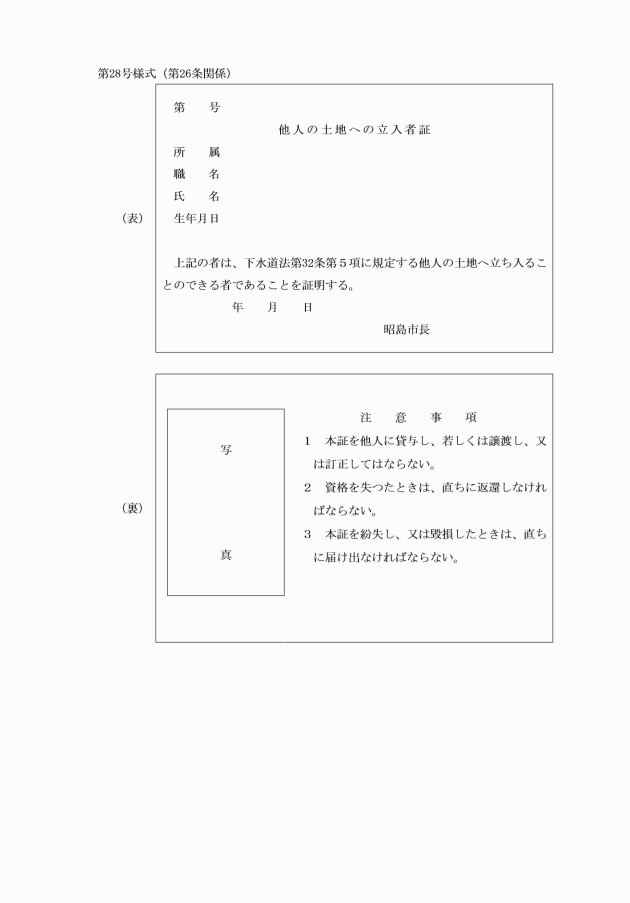

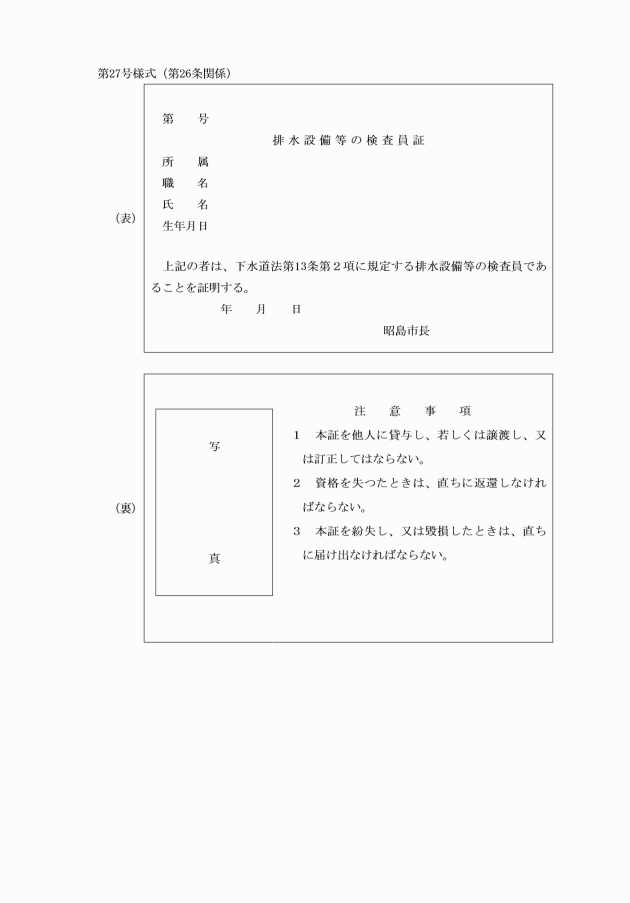

第26条 法第13条第2項の規定による身分を示す証明書は、排水設備等の検査員証(第27号様式)とする。

2 法第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、他人の土地への立入者証(第28号様式)とする。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の昭島市下水道条例施行規則の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この規則に相当する規定があるときは、この規則によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

附則(昭和54年12月24日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定、第10条の次に3条を加える改正規定及び第11号様式の次に次の様式を加える改正規定は、昭和55年6月1日から施行する。

2 この規則による改正前の昭島市下水道条例施行規則第8条第1項の規定により調整した様式でこの規則施行の際、用紙の現存するものは所要の修正を加えて当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(平成4年8月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成9年5月31日までの間において、消費税等相当額を算定する場合における改正後の昭島市下水道条例施行規則第18条の2の規定の適用については、同条中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。

附則(平成13年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市下水道条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の2から第9条の10までの規定は、施行日以後に申請を受理するものから適用し、施行日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

3 施行日前に、社団法人日本下水道協会東京都支部(以下「支部」という。)が実施した排水設備工事責任技術者資格試験に合格した者又は支部若しくは東京都下水道局長が実施した排水設備工事責任技術者資格更新講習を受講した者で、昭島市下水道条例(昭和53年昭島市条例第2号)第10条の3に規定する排水設備工事責任技術資格者証を所持していないものについては、改正後の規則第9条の2第2項第5号中「排水設備工事責任技術資格者証」並びに第9条の7第2項第2号及び第9条の9第1項中「資格者証」とあるのは「昭島市長又は他の下水道事業管理者が交付した排水設備工事責任技術者証」と読み替えて適用する。

附則(平成14年3月19日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成16年12月28日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の使用について算定する使用料及び施行日前から施行日以後に引き続く使用について施行日以後最初に算定する使用料の減免については、なお従前の例による。

附則(平成17年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市下水道条例施行規則第11号様式の2及び第11号様式の8による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

附則(平成19年9月28日規則第42号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の使用について算定する使用料及び施行日前から施行日以後に引き続く使用について施行日以後最初に算定する使用料の減免については、なお従前の例による。

附則(平成23年6月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に、改正前の昭島市下水道条例施行規則第9条の6第1項に規定する社団法人日本下水道協会東京都支部が実施した排水設備工事責任技術者資格試験に合格したことにより交付を受けた排水設備工事責任技術資格者証(以下「資格者証」という。)を所持している者については、その有効期限に至るまでの間は、改正後の昭島市下水道条例施行規則第9条の6第1項中「東京都下水道局長」とあるのは、「社団法人日本下水道協会東京都支部」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3 この規則の施行の際、現に、改正前の昭島市下水道条例施行規則第9条の6第2項に規定する社団法人日本下水道協会東京都支部が実施した排水設備工事責任技術者更新講習を受講したことにより有効期限を更新した資格者証を所持している者は、その有効期限に至るまでの間は、改正後の昭島市下水道条例施行規則第9条の6第2項に規定する東京都下水道局長が実施した排水設備工事責任技術者更新講習を受講したことにより資格者証の有効期限を更新した者とみなす。

附則(平成23年12月13日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市下水道条例施行規則第1号様式及び第2号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

附則(平成24年7月6日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第5条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

附則(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月14日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年9月26日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成23年規則37号〕、一部改正〔平成24年規則23号・令和元年25号・6年26号・35号〕)

(全部改正〔平成23年規則37号〕、一部改正〔令和元年規則25号・6年26号・35号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号・6年26号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号・6年26号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号・6年26号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号・6年26号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号・6年26号・35号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号・6年26号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・24年23号・令和元年25号・6年26号・35号〕)

(一部改正〔令和元年規則25号〕)

(全部改正〔令和6年規則35号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号・6年26号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号・6年26号〕)

(全部改正〔令和元年規則25号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・24年23号・令和元年25号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・24年23号・令和元年25号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号・6年26号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号・6年26号・35号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号・6年26号・35号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号・6年35号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号・6年26号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号・6年26号・35号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号・6年26号・35号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号・6年26号・35号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和6年35号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号・6年26号・35号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和6年35号〕)

(全部改正〔令和6年規則35号〕)

(追加〔令和6年規則35号〕)

(全部改正〔令和6年規則35号〕)

(追加〔令和6年規則35号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号・6年26号・35号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号・6年26号・35号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号〕)

(一部改正〔平成22年規則9号・令和元年25号〕)