アキシマクジラ

更新日:2022年12月8日

Eschrichtius akishimaensis(エスクリクティウス アキシマエンシス)

注:学名はラテン語なので本来はイタリック体ですが、ホームページのアクセシビリティ上表記できません。

平成30年1月に論文発表されたアキシマクジラの学名です。

和名は、認知度によりますのでアキシマクジラです。

イメージ

私たちは、アキシマクジラという貴重な宝を授かったことに深く感謝し、アキシマクジラに敬意の念を抱くと同時に、しっかりと後世へ伝え続ける義務があると感じています。

(この画像をクリックするとキッズページにリンクします)

どうして昭島にクジラなの?

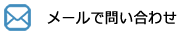

アキシマクジラの生きた時代の古地理図

およそ200万年前、昭島市の辺りは海でした。今では想像もつきませんが、かつてこの辺りには多くの海の生き物が生息していました。近海を好む種類のクジラ達は、海の浅瀬だった昭島のあたりを、仲良く悠々と泳いでいたのではないでしょうか。

あるとき、一頭のクジラが海底に横たわり、目を閉じて永遠の眠りについたのです。

クジラの身体は、食いちぎられたり激しい海流に流されたりせず、比較的早く砂などの堆積物に覆われたようです。化石となったクジラの骨は、幾多の地表の隆起などの地殻変動や火山活動の熱の影響を受けずに静かに眠り続けました。

そして約200万年後、眠っていた昭島の多摩川河川敷で、ついにその姿をあらわしたのです。

現在の昭島は東京都のほぼ中央で、東京湾までは、おおよそ40キロメートル。標高も海抜100メートルほどの場所に位置していますが、200万年前の昭島はには海岸線があり半分が陸、半分が海であったと考えられます。

海であったところには多くの海の生き物が生息していました。アキシマクジラの化石とともにサメの歯や魚や貝の化石が発見されたことが、それを物語っています。

また、陸上にもアケボノゾウやシカなどの生き物がいて、海の中を含め多くの生き物が、生まれては死んでいくを繰り返してきました。この中で早期に堆積物に埋もれるなど、ほんの一握りの幸運なものだけが化石として保存されます。

さらに埋まった後も、幾多の地表の隆起などの地殻変動や火山活動などで、地層が移動しバラバラになったり、高い温度や圧力を受けて化石自体が失われたりするため、さらに幸運な化石のみが残存できたのです。

アキシマクジラも亡くなったばかりの好条件とその後の劣悪環境にも耐え、離れ離れになることもなく一定の地層にとどまり、奇跡的に化石として昭島で発見されたのです。

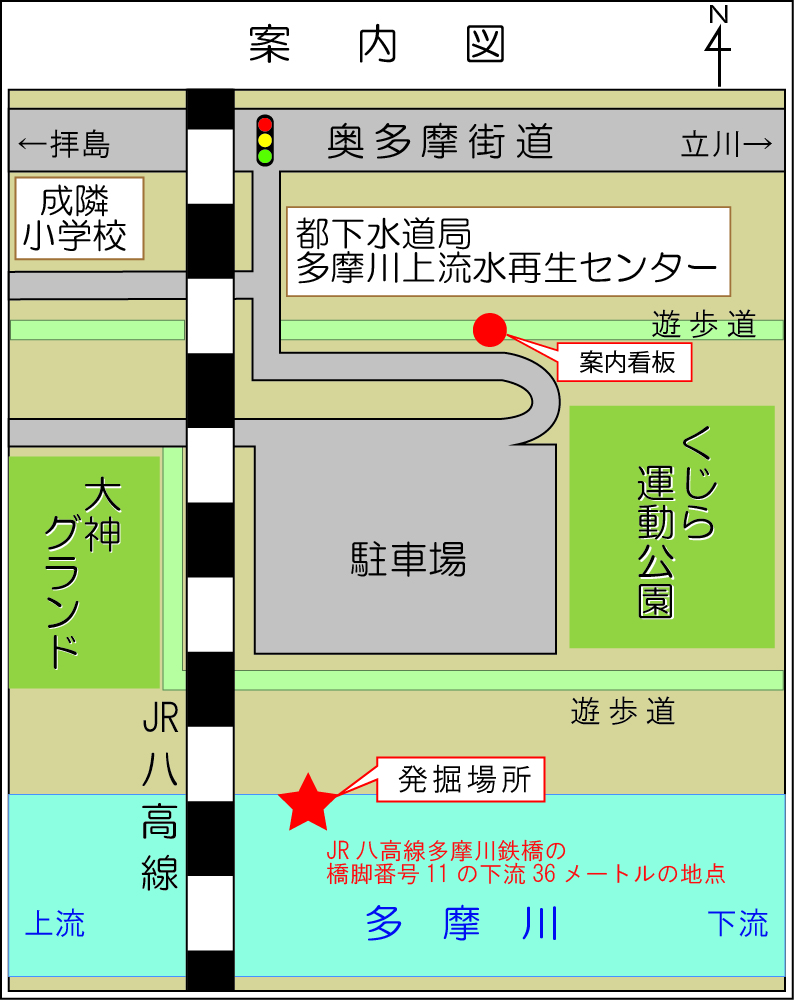

どこで発見されたの?

発見

いつ

昭和36年(1961年)8月20日昼過ぎ

どこで

多摩川河川敷JR八高線多摩川鉄橋の11番橋脚の下流約36メートルの地点

緯度北緯35度41分41秒付近

経度東経139度21分48秒付近

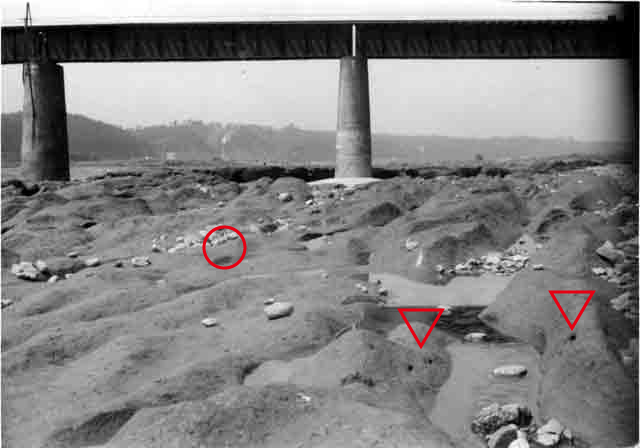

当時の発掘現場

現在の発掘現場

だれが

当時、昭島市立玉川小学校の教諭だった田島政人さん(故人)と長男芳夫さん(当時4歳朝日町在住)

どうして

夏休みを利用し、親子二人で貝や魚の化石採取と飯盒炊さんをするため多摩川河川敷を訪れて発見した

どんな状況だったの

当時、砂利採掘により露出した河原の地表から、化石の先端(長さ10センチ、幅3センチ)が露出しているのを発見。付近を観察すると10数メートルにわたり化石の痕跡である小穴を発見。大型の化石と確信し、最初の化石を岩で隠し帰路につく。百科事典などで調べたがわからず、数日間現場通いと専門書を読みあさる。同僚に相談し、教育委員会職員と現場を確認後、専門家を呼び8月28日より発掘を始める。

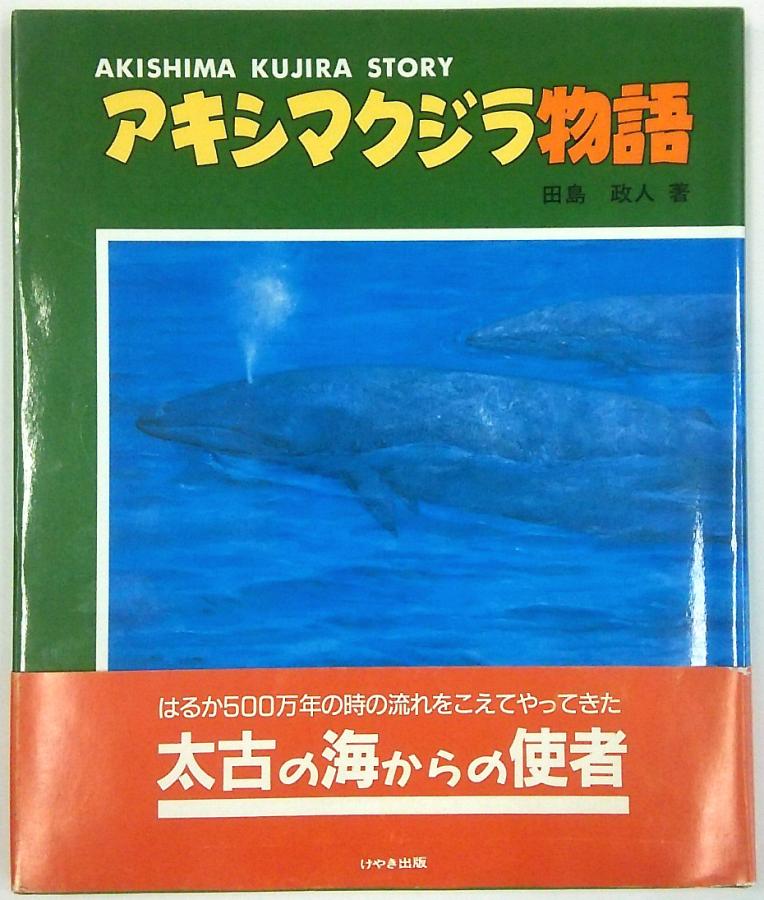

発見、発掘から復元まで「アキシマクジラ物語」で振り返る

発見者の田島政人さんの著書「アキシマクジラ物語」(絶版)より概要をまとめました。

写真提供 田島芳夫さん

注:アキシマエンシス(昭島市教育福祉総合センター)と昭島市役所社会教育課でご覧いただけます。

8月20日

赤丸が最初に見つけた化石

赤三角が次々に見つかった穴

はじめに地表から顔を出していた大きな化石端を発見

軽く掘ると、その先がどんどん広がっていく(これはかなり大きいぞ恐竜かも)

付近を見渡すと化石が眠るサインの小さな穴が広範囲に広がっている(やはり恐竜か?でも地層からしてありえない 象にしては大きすぎる)見つけた化石端を石で隠して帰宅。興奮を抑え百科事典などを読みあさる。

8月21日から8月25日

数日、専門書などで研究したがわからず、毎日発見現場に出向き確認し簡単な記録をとる。

8月26日

仲間の教諭に相談し現場を訪れ、教育委員会へも報告する

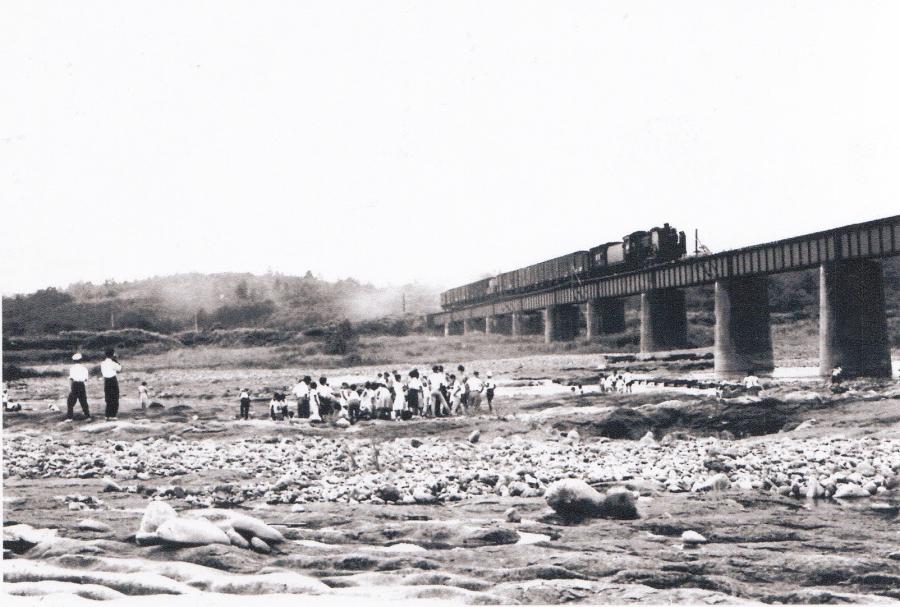

発掘作業(8月28日から9月3日)

8月28日

発掘初期の化石の産状

教師仲間5人と教育委員会職員2人で発掘開始。

文化財保護審議会の考古学担当に依頼し現場確認をしてもらう。

8月29日

撮影小平市 鷹取健さん

道具を揃え本格的に発掘開始。昨日掘ったところの化石の一部が砕けて失われていた。

現場保持のためテントを張り、教育委員会職員が泊り込む。

鑑定する甲野教授

考古学教授の国立音大の甲野博士に来てもらい現場を確認

「おそらくクジラの骨ではないか。地層から見て100万年以上前と思われる。国立科学博物館に鑑定を依頼しましょう」

発掘作業をしていた教諭や職員もクジラと聞き唖然とする。

背骨、肩甲骨の一部、肋骨を掘り出す。サメの歯や貝類の化石も多数見つかる。

テレビやラジオでも報道が始まる。

背骨の化石出土のようす

一緒に出土したサメの歯と貝類の化石

8月30日

尾﨑博士を囲んで

当時の中村敬充市長と池野政一教育長が陣頭指揮にあたり、市内の教諭を中心に市民も加わり作業員が大幅に増える。

国立科学博物館の尾崎博士、立教大学の石島教授が新聞記者やカメラマンと到着。

観察後、記者会見で「500から200万年前のクジラの化石。骨の長さ11メートル。体長15,6メートルの中型のヒゲクジラと思われるが種類は特定できない。これだけそろった化石は日本では初、世界でも珍しい貴重なもの」と発表。

8月31日から9月3日まで

水縄を張り巡らせた発掘現場

新聞各社が「完全なクジラの化石多摩河原で発掘五百万年前と断定」と掲載する。

発掘作業は苦労の連続でした。十数メートル四方に及ぶ化石の産状を、後に再現するため正確な記録が必要で、1メートル間隔で水縄を張り巡らせ、それを記録しながらの作業でした。

また発掘した化石は、非常にもろかったため、慎重に石膏で固める作業をしながら、近くの市立成隣小学校の空き教室に運ばれました。

9月4日

昨夜から降り続いた大雨の影響で、発掘場所は川底に沈んでしまいました。

一年がかりの復元作業

成隣小学校の空き教室に運ばれた全化石は、その後一年間をかけ復元作業が続きました。

発掘に携わった市内の教諭を中心に「地学研究会」を発足させ、放課後や土日に作業を続けました。

論文を書かれた木村主幹学芸員は

「研究中、細部のクリーニングをしましたが、現在のように進んだ技術や道具、材料があっても油断できず慎重に行い時間のかかる大変な作業なのに、当時の状況を考えると、復元作業は想像を絶する時間と労力であったはずで、その熱意に研究者としても敬服します」

とコメントしています。

その作業は、最初に化石の周りに付いた泥や砂を除去するクリーニング(剖出作業)で、化石がもろいため慎重に行いました。灰色の砂を取り除くと濃い茶色の化石が現れ、その都度感動したそうです。

並行して復元作業も行いました。折れた部位ややバラバラになってしまった化石の繋ぎ合わせをボンドで、もろくなった化石はボンド液(水で薄めたボンド)に浸して乾かしたそうです。

組立は、小さいものは山のように積まれた段ボールから部位合わせをし、長い物や大きなものは重みで崩れないよう保管に工夫をしたそうです。

同時に、クジラに関することや地球の歴史、生物の発生、区分など尾崎博士から講義を受けたり、仲間同士で勉強する日々も続いたそうです。

こうして発見から1年間を費やし、復元作業は携わった方々の地道な努力と並々ならぬ情熱により昭和37年(1962年)8月23日に終わりました

見学

この年の12月の広報で一般公開(14日から16日まで)すると掲載し3日間多くの見学者が訪れ、「大きい」「思ってた以上にでかい」と口々に驚愕の感想を話していたそうです。

また、この年「昭和36年(1961)の科学・技術百選」のひとつに「日本最初のほぼ完全なクジラの全身化石の発掘」として選出されました。

多摩川の河床

通常、河床は砂利や大小さまざまな丸石でおおわれていますが、アキシマクジラの化石発掘場所である多摩川河床は、戦後のビル、道路建設の需要の高まりからコンクリート材として砂利が採取され、200万年前 の地層が露出している状態でした。この地層をシルト層(砂と粘土の中間の粒の砂岩層)といい、土地の人たちは「なめ土」や「なめ」と呼んでいます。貝や魚の化石が頻繁に発見される場所で八高線の橋脚をつくる際にも多くの貝の化石が出土したといわれています。

現在、この付近は護岸工事でさま変わりしていますが、それでも端々に河床の露出を見ることができます。

ここの地層は、新生代第四紀前期更新世の地層(約250万年から140万年前)で、海に堆積した地層(海成層砂岩、泥岩および凝灰質砂礫などからなる)を主体とした上総層群小宮層(約195万年から177万年前)で、350万年前頃から始まった山地の隆起と盆地の沈降による海進の影響で、外洋環境が広がった多摩地域の中のひとつと考えられています。

小宮層からは海生哺乳類の化石のほかアケボノゾウなどの陸生哺乳類の化石も産出されていることや、貝の化石の種類からも、海であった時代でも比較的浅瀬であった可能性が考えられます。これはアキシマクジラの発掘時、肩甲骨に化石化したフジツボが付着していたことからも推測できます。

アキシマクジラの奇跡と大切さ

アキシマクジラがたどった200万年は、想像を絶する奇跡の連続でした。

そして化石が発見され、人の手に触れてから今日の論文発表を迎えるまで、多くの情熱をもった方々に携わっていただいたこと。これも奇跡のひとつではないでしょうか。

奇跡の積重ねと感謝の念を心に刻み、昭島市の宝としてアキシマクジラを後世に伝えていくことが大切なことではないでしょうか。

奇跡の連続

奇跡その1

骨が比較的早く堆積物に埋まり破壊されずに化石として保存されたこと

奇跡その2

約200万年もの間、地殻変動や地層の高い温度変化や圧力の影響がなかったこと

奇跡その3

化石の一部が露出した一瞬のタイミングに発見されたこと

大雨が降れば川の浸食により化石は流出していた

奇跡その4

関係者の熱意で発掘、剖出、組立、保存作業が計画的に根気よく丁寧に行われたこと

奇跡その5

研究者が強い情熱を持っていたこと

研究をされた群馬県立自然史博物館長谷川名誉館長は国立科学博物館在職当時アキシマクジラの化石研究にも携わり、木村主幹学芸員は、学生時代あこがれていたアキシマクジラが20年後に研究者として目の前に現れ、思わず舞い上がったそうです。相思相愛だったのです。

どれが欠けてもアキシマクジラの発見、誕生はなかったでしょう。

研究いただいた木村主幹学芸員は

「アキシマクジラの化石発見は、幾多の奇跡の連続で、それぞれ1パーセント未満の奇跡の積み重ねであることを考えると、その確率は限りなく0パーセントに近い。さらに発見が数年遅れ、頭骨自体が失われていたら、新種としてアキシマクジラの誕生はありえなかった。」とコメントしています。

どんなクジラだったの?

経過

昭和38年(1963年)

鯨類研究所西脇昌治博士と国立科学博物館尾崎博博士によってアキシマクジラという通称名が命名されました。

昭和41年(1966年)には昭島市教育委員会から『アキシマクジラ調査概要』が発行されました。ここでは、化石発掘時の記録と化石のおおよその年代を考察するに留まっています。その後、化石は平成24年(2012年)3月まで国立科学博物館新宿分館に保管されていました。

平成24年(2012年)3月

群馬県立自然史博物館へ移送され、これより同館で本格的な研究が始りました。

平成28年(2016年)9月に論文投稿

平成29年(2017年)3月に正式受理

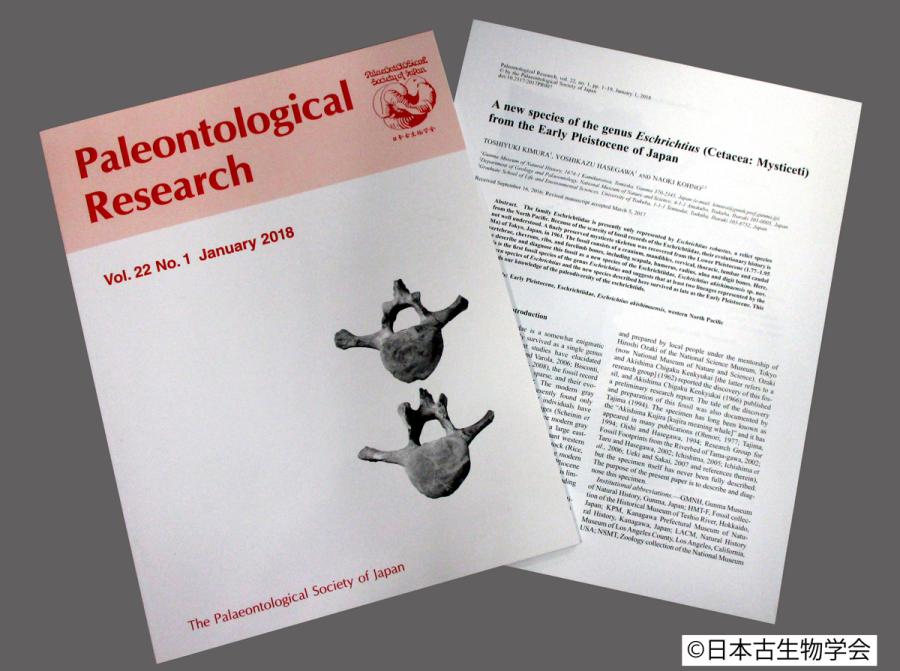

平成30年(2018年)1月1日日本古生物学会の英文学会誌に論文掲載

この論文は、同館の長谷川名誉館長、木村主幹主幹学芸員と国立科学博物館の甲能博士の連名で、コククジラ属の新種として認められ、世界にひとつしかない模式標本に指定されました。

説明

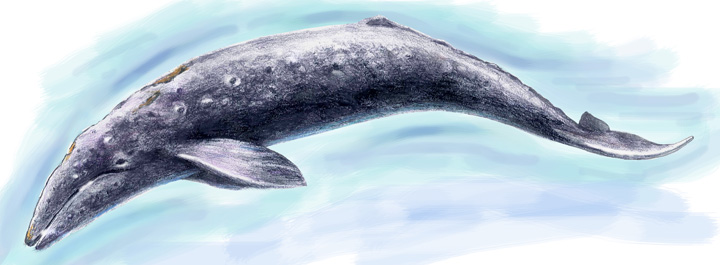

イメージ

模式標本(Holotype.)=種の記載に際して分類同定の基準となる、世界唯一の標本

論文では、現在生息しているコククジラは、1属1種(学名Eschrichtius robustus) エスクリクティウス ロブスタス(和名はコククジラ)とは異なる新種として

学名:Eschrichtius akishimaensis(ラテン語)

エスクリクティウス アキシマエンシス(和名はアキシマクジラ)と発表されました。

論文発表に至る研究経過と結論

まず研究を始めるにあたって化石のクリーニング(剖出作業)が行われました。

クリーニングと補強作業

クリーニングする長谷川名誉館長

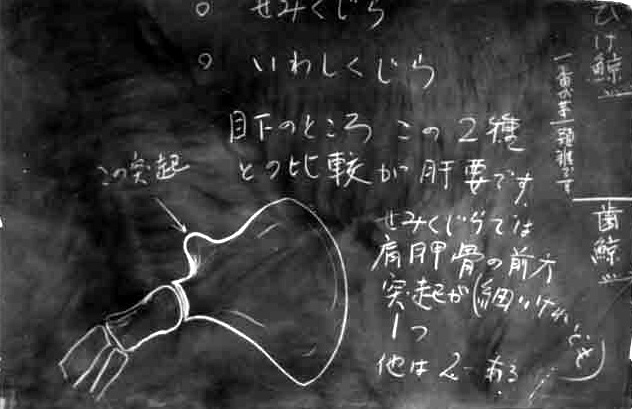

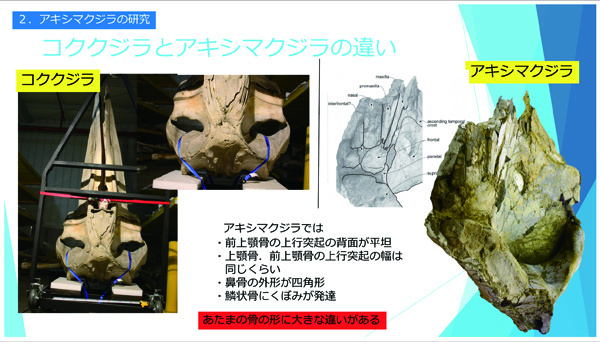

そして標本の観察をし、その結果をもとに他の標本との比較が進められました。クジラの種の違いの一番特徴的なところは頭骨周辺です。日本をはじめ、世界中の博物館に収蔵されているクジラの標本との比較が行われ、数回にわたる海外への渡航を要しました。

頭骨を説明する長谷川名誉館長

東京海洋大学にて現生コククジラと比較

国立科学博物館で比較

東京海洋大学の現生コククジラ(全長12.5メートル)の頭部の骨

約4年半の研究で論文では

現在、コククジラは、1属1種のみが北太平洋に生息している。アキシマクジラはほぼ全身の化石が発掘され、その頭骨周辺の位置や形状の違いから、現在生息しているコククジラとは異なる系統であるため、アキシマクジラを「エスクリクティウス アキシマエンシス」として報告する。これは、前期更新世では少なくともコククジラの2つの系統が生き残っていたことが分かったとしています。

また、アキシマクジラはコククジラ属に含まれる初の化石種となります。

不明な点が多かったコククジラ類が辿ってきたこれまでの進化の道筋について、今後、クジラ類の進化を研究するうえで重要な化石標本となる。

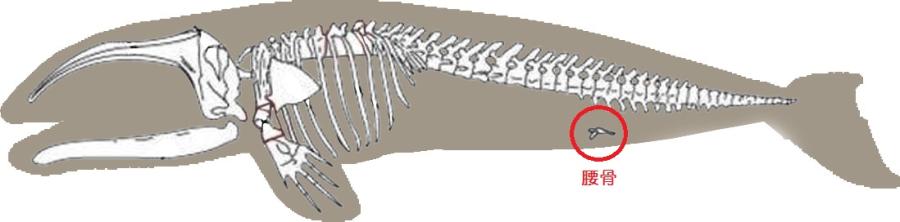

赤い部分が発掘された部位

木村主幹学芸員の資料より

アキシマクジラが新種に認められた最も重要な点は、頭蓋・下顎骨が発掘され保存されていたことです。

現生のコククジラと区別できる決定的な部分とは、頭の骨の形に大きな違いがあることです。

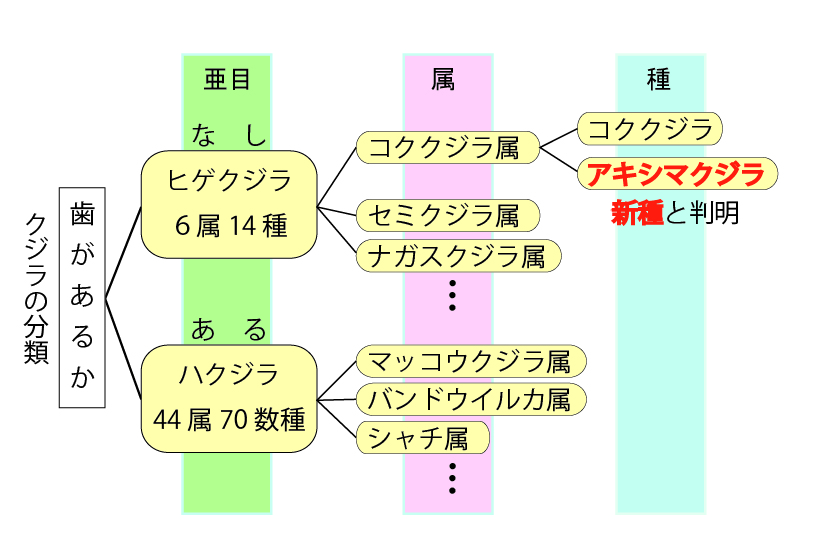

クジラの分類と特徴

クジラは哺乳綱鯨偶蹄目クジラ類ハクジラ亜目に属するものの内、ハクジラとヒゲクジラに大別されます。ハクジラ類は70種以上と種類が多いのに対し、ヒゲクジラ類は14種と少ない。

また、ハクジラの成体で体長4m程度以下の比較的小型ものをイルカと呼ぶが、生物分類上はクジラとイルカに差はない。むしろ、ハクジラとヒゲクジラの差の方が生態的にも形態的にも違いが顕著である。

- ハクジラ

マッコウクジラ、ゴンドウクジラ、マイルカ、シロイルカ、シャチなどがハクジラ類の代表です。

文字通り歯を持つクジラでイカなどを食べます。ハクジラとしてはダイオウイカを捕食するマッコウクジラが有名です。 - ヒゲクジラ

シロナガスクジラ、ミンククジラ、ザトウクジラ、セミクジラ、コククジラなどがヒゲクジラ類の代表です。歯を持たずクジラヒゲを持つものです。歯を持たないためプランクトンや小魚などを食べます。ヒゲクジラの中でも海水ごと丸呑みし、餌のみを摂取しながら海水を排出する食べ方を行うものはシロナガスクジラやミンククジラ、ザトウクジラが知られています。海水を丸呑みするため、畝(うね)と呼ばれる、喉もとからへそまでにある伸縮するヒダのようなものが発達しています。また、海水中に生息するプランクトンなどをクジラヒゲで濾しながら食べるものはセミクジラやホッキョククジラが知られています。より多く捕食するためにクジラヒゲが発達しています。最後に海底中のプランクトンや小さな甲殻類から小魚まで、一度砂ごと吸い込んでから餌以外を排出する食べ方をするコククジラが知られています。砂ごと吸い込む際、右側を下にする個体が多く、右利きのクジラといわれています。

このように、それぞれの捕食スタイルに合わせ、外見も大きく異なるのがクジラたちです。

アキシマクジラはこの中のコククジラに近い種とされています。

また、外見も全化石の特徴からみて現生のコククジラと頭部の形状が少し丸みを帯びている以外は、ほぼ変わらないと推測されます。

クジラ系譜図ハクジラ・ヒゲクジラの違い

生きていた頃のアキシマクジラのイメージ

指でさすあたりの形状が現生コククジラ(模型東京海洋大学所蔵)とは異なると推測される

詳しくは、論文のコーナーをご覧ください。

クジラ雑学

アキシマクジラについて

アッキー・アイランって?

アッキー・アイラン

私たちアッキー・アイランは、平成26年11月1日の市制施行60周年記念式典で公式キャラクターとして誕生しました。

アッキー・アイランの詳しい情報はこちらから

右利きの多いコククジラの食べ方は?

体を右側に大きく倒し、顔の先端で海底を引っ掻くようにして泥を巻き上げます。その泥水を口に入れエサだけをひげでこして食べるのです。コククジラを観察すると、体全体にフジツボが付着しているのに、右側頭部には付着が少ないことからもその生態がうかがえます。

コククジラのおなかには、しましまの線(うね)があるの?

うねは、たくさんの海水を飲み蓄えるために、おなかを膨らませるのに必要な器官です。シロナガスクジラやミンククジラ、ザトウクジラは多くのうねがありますが、大量の海水を必要としないコククジラのうねは2本だけです。

何歳ぐらいだったの?

はっきりとした年齢はわからないがおとなだったようです。

男女どちらなの?

今の研究者でも化石や骨から判断するのは難しいとのことです。

13.5mって、どのくらいの大きさ?

鎌倉の大仏(台座を含む)くらいの大きさです。

足はどこにあるの?

足の骨は退化してありません。

水中で足を使わなくなった骨盤が腰骨という小さな骨として残っていると考えられています。

どこに行けば見られるの?

アキシマクジラの化石標本は、新種の決め手となった頭蓋(頭骨と鼻骨)が群馬県立自然史博物館で常設展示されています。

また、アキシマエンシスでは、エントランスに原寸大の全身骨格標本のレプリカを吊って展示しているほか、生体復元模型や前肢(左上腕骨、橈骨、尺骨)、中手骨(右手首骨)、指骨(右指骨)、下顎骨(右)、肩甲骨(右)、肋骨(以上実物化石)と頭蓋(レプリカ)を常設展示しています(2022.11現在)。

アキシマクジラの化石標本は、世界に一つしかない模式標本(ホロタイプ)に指定され、厳重に管理する必要があります。これは、今後、世界のどこかで新たにクジラの化石が発掘され、それを研究する場合、アキシマクジラの化石標本は学名Eschrichtius akishimaensis エスクリクティウスアキシマエンシス標本番号GMNH_pv⁻3210の模式標本として基準となり、研究者に公開しなければならない貴重な化石標本であるためです。

アキシマクジラ化石標本発見60周年(2021)には、企画展として発見された全化石を並べて展示しました。今後も65周年(2026)、70周年(2031)には同様の企画展を実施予定です。

アキシマクジラ化石標本発見60周年企画展での展示のようす

群馬県立自然史博物館 (外部サイトへリンクします)

昭島市では、令和2年3月28日(土曜日)につつじが丘南小学校跡地(昭島市つつじが丘3-3-15)にオープンしたアキシマエンシス(昭島市教育福祉総合センター)のエントランスに、原寸大13.5メートルのレプリカ、2メートルほどの生きていた頃(生体復元)の模型やアキシマクジラの化石の一部の展示、最新ICTを使った動画を上映しています。

アキシマエンシス(昭島市教育福祉総合センター)

アキシマエンシス全体写真

原寸大全身骨格レプリカ(アキシマエンシス内市民図書館入口にて)

まちの中のクジラを探してみよう!

昭和36年の化石の発見から市内にはクジラをデザインされたものが至る所にあります。アキシマクジラはずっと長い間、市民に愛され親しまれています。

昭島市を訪れた際には、まちの中のクジラに是非注目してみてください。

その一部を紹介します。

くじら祭パレード

クジラのマンホール

拝島駅自由通路にある

ステンドグラス

小学3・4年生の

社会科副読本

ほかにも「アキシマクジラ」の写真を紹介しています。写真館のページをご覧ください

こんなところにもアキシマクジラが!

皆さんが知っている、アキシマクジラをデザインしたものやネーミングしてあるものなどをお知らせください。

写真館のページに掲載させていただくこともあります。

メールにてお問い合わせの場合は,

アキシマエンシス管理課文化財(bunkazai@city.akishima.lg.jp)へ具体的な場所や用途、写真があれば添付いただき、掲載時の氏名(ペンネーム可)を記入ください。直接アキシマエンシス管理課文化財係へお越しいただくかお電話でも受け付けます。

関連リンク

- アキシマクジラのキッズページ

- 論文

- アキシマクジラに関するイベント

- 写真館

- 群馬県立自然史博物館(外部サイトにリンクします)

- 日本古生物学会(外部サイトにリンクします)

生涯学習部 アキシマエンシス管理課 文化財係

郵便番号:196-0012 昭島市つつじが丘3-3-15

電話番号:042-519-5717

ファックス番号:042-519-7456